|

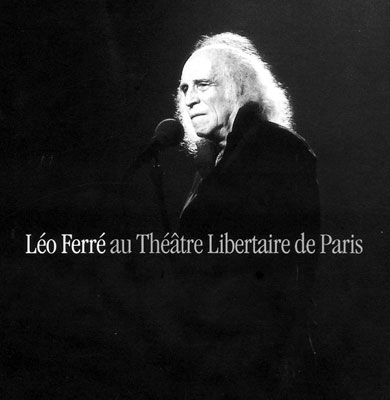

La copertina del cofanetto con i 6 CD. Il cofanetto può essere

acquistato online sul sito www.leo-ferre.com |

È un sogno che alberga nell’uomo dall’alba della sua apparizione, fino alla notte gotica del suo annientamento sotto uno tsunami di escrementi dorati, evacuati da un capitalismo parossistico e colitico che sommerge anche l’isola umanistica dell’arcipelago europeo, con tutti i referenti di un passato che si vuole frantumare e disperdere nell’oblio. Un programma di cancellazione della memoria che ci impicca al nostro cordone ombelicale. Un giorno le biblioteche diventeranno le ultime trincee partigiane da difendere come Enrico Toti. Dalla società operaia del dopoguerra, alla società usuraia postmoderna. Tra i due poli, guerre fratricide, etnie minori sterminate, beauty farm al plutonio 235, massacri preventivi, gas nervino, genocidi per inedia, colpi di Stato sanguinari, manipolazioni mediatiche come armi di distruzioni di massa, soglia della povertà spalancata alle nuove generazioni, degrado del gusto, suicidio flessibile senza protezione sindacale, disastri ecologici inferti dal profitto, rigurgiti flatulenti delle merci superflue, tecnologie invasive e spionistiche, perdita del discernimento critico, culto metafisico dell’oggetto, asservimento informatico, recrudescenza clericale, letargo a tempo indeterminato del pollaio sociale complice. Allora, quale sogno? L’unico, che comprende tutti gli altri come una falda acquifera refrigerante che penetra nella siccità cerebrale di una desertificazione pianificata: la Libertà, il diritto selvatico di noi nativi, apolidi a ogni latitudine, di vivere e morire senza che nessuna autorità costituita ne decreti gli stilemi, le procedure, i tracciati, la morale, il destino stesso dell’unico transito biologico, sostituendosi all’innocenza individualista, con protesi infette da pandemia planetaria. La pandemia del sogno. Il villaggio globale come un immenso lazzaretto dove la peste del controsogno – il potere – raccoglie con il suo carretto funerario i sognatori disattivati, per analizzarli come Passannante, su un tavolo di anatomia, cercando, con un bisturi nel cervello, il gene (il genio) del sogno eversivo, per isolarlo e estinguerlo; quella suggestione evocativa di un altro mondo che, malgrado tutto, ostinatamente, trova l’interstizio per scivolare dalla dimensione onirica al manufatto concreto: l’arte, soprattutto quella molesta, che infastidisce, che sorveglia l’oscillazione etica della coscienza, che relaziona un essere all’altro e, più ampiamente, al contesto storico contingente, senza mai scadere nelle normative propagandistiche da manuale sovietico. Non a caso, negli anni Trenta, furono i surrealisti e gli anarchici – entrambi figli del sogno – ad allearsi in una serie di provocazioni culturali che resero incandescente il clima parigino, scardinando, destabilizzando, abbattendo il puritanesimo vittoriano degli accademici, da sempre lercio vessillo da bidé del conservatorismo più incontinente e prostatico. Per i surrealisti, il sogno nasceva dall’inconscio, per gli anarchici, il sogno scendeva nelle strade! Ai libertari piace vivere all’aperto, come agli indiani d’America. Come per loro, Madre Terra non è in vendita: “La nostra terra vale più del vostro denaro. Essa durerà per sempre. Non verrà divorata dalle fiamme degli incendi. Finché il sole splenderà e le acque scorreranno, questa terra rimarrà qui per dare vita a uomini e animali; pertanto non possiamo vendere questa terra. È stata posta qui per noi dal Grande Spirito, e non la possiamo vendere perché non ci appartiene. Voi potete contare i vostri soldi e bruciarli nel tempo in cui un bisonte batte le ciglia, ma tanto il Grande Spirito sa contare i granelli di sabbia e i fili d’erba di queste pianure. Come regalo, possiamo darvi tutto ciò che possediamo e che riuscirete a portarvi via; ma la terra, mai.” (Capo di una banda di Piedi Neri). Madre Terra, un bene comune da amministrare con rispetto, da distribuirne i frutti con responsabilità autogestita. Cento anni dopo, Julian Beck riprende il tema della Terra esplicitandosi con accenti pragmatici in “Pinelli Baader Manifesto” una poesia tra le più belle e insurrezionali della creatività utopica: “Il corpo di Giuseppe Pinelli che cade / è il corpo di un anarchico convinto / che è possibile per noi produrre e distribuire / ogni chicco di riso necessario a nutrirci tutta la vita / senza banchieri e statisti a decidere chi deve piantarlo e trasportarlo e chi deve essere pagato e che prezzo.”

|

Léo Ferré |

I visionari ci restituiranno

il senso del sogno

I visionari ci restituiranno

il senso del sogno

La condivisione del sogno passa attraverso la poesia. Chi ci restituirà il senso del sogno? Non i politici, non i sacerdoti, non i tecnocrati… Non i videoamatori, ma i visionari. Saranno ancora una volta i poeti a farlo, megafoni in versi di tutte le voci offese, umiliate, emarginate, ridotte al silenzio, alla miseria, in fondo alle galere, nelle periferie suburbane, nelle soffitte gelate, negli aridi deserti della carestia, soli, con un sogno d’amore e di rivendicazione, tenero e furente, che cresce nel limbo amniotico del futuro. Henry Maldiney, un fenomenologo, diceva: “Il malato mentale esce dalla norma, si perde nel bosco, nella foresta e non ritorna: il poeta si perde nel bosco, nella foresta e ritorna con una metafora.” Con una metafora si incendiano le nazioni, si sollevano i popoli, cadono i potenti, perchè la poesia è il vero esperanto, il codice d’incontro transnazionale, la lingua sotterranea di tutte le genti e che rende ogni popolo bilingue. Per il potere è un idioma sconosciuto, indecifrabile, sospetto, pericoloso. E quando la poesia si sposa con la musica è un veicolo stellare di lacrime incandescenti che ferma l’anima del mondo. È Léo Ferré che del sogno è il genio della lampada, l’incursore notturno, il percussionista del tuo cuore, lo sciamano che offre le sue visioni, la chiave d’accesso a mondi imperscrutabili, al di là dell’immaginario; un continente geopoetico abitato dai suoi poeti “maledetti” che l’hanno accolto con fraternità, gli hanno riconosciuto un’identica matrice genetica, l’hanno reso depositario del dolore sublime d’essere un artista “contro”, il punto sorgivo di tutti i poeti in musica della modernità, quelli da noi chiamati con un termine svilente che li volgarizza: cantautori. Pochi, a dire il vero, per non avvalorare con italico semplicismo l’appellativo di poeta al primo che passa. Un tempo, ogni paese si riconosceva nel poeta che sapeva interpretarlo, vi rispecchiava la sua identità profonda, gli affidava le aspettative, le rabbie, il senso stesso della sua storia e del sogno che l’accompagnava. Neruda in Cile, Lorca in Spagna, Prevert in Francia. Oggi in Italia, Fabrizio De André. I poeti civili sono la controinformazione emotiva: una razza in via di estinzione. Da molti, troppi anni, i nostri hanno staccato la spina, ucciso in volo il colombo viaggiatore, spento il fumo sulle colline. Non bussano più alla porta. Nessuna comunicazione, nessuna partecipazione, nessuna indignazione. Chiusi nel tempio della forma maniacale e onanistica come aristocratici a Versailles, annidiati nell’alveare delle astrazioni più criptiche, rivolti a contemplare il buco nero di un vuoto assoluto ben confezionato, non vogliono sporcare i loro alessandrini con le tragiche miserie del mondo, perdendo così il contatto con il tessuto collettivo, interrompendo il dialogo storico, introflettendosi in un solipsismo da sottosuolo che li seppellisce. Ecco perché Ferré si rivolge a loro nella sua poesia-manifesto Prefazione in questi termini: “La poesia contemporanea non canta più…striscia / però ha il privilegio della distinzione… non frequenta le parole malfamate, anzi le ignora” – e continua – “La poesia è un clamore e deve essere ascoltata come la musica / la poesia destinata ad essere soltanto letta e rinchiusa in veste tipografica non è ultimata / il sesso le viene dato dalla corda vocale / così come al violino viene dato dall’archetto” – e conclude – “Non dimenticate che l’ingombrante della Morale / è che si tratta sempre della Morale degli altri / i canti più belli sono quelli di rivendicazione / i versi devono fare l’amore nella testa dei popoli / alla scuola della poesia non si impara: ci si batte!”.

Naturale, direi fisiologico, che i poeti in musica, nei club, nelle piazze, negli stadi, abbiano sostituiti gli altri, lasciandoli nelle loro gabbie elitarie, per colmare un bisogno di poesia popolare, una richiesta di reciproca identificazione, una risoluzione critica e partecipativa ai problemi epocali che ci investono e devastano.

Languore

retroattivo

Languore

retroattivo

Léo Ferré (Montecarlo 1916-Castellina in Chianti 1993), poeta, musicista, interprete, scrittore, direttore d’orchestra, ha riportato la poesia alla sua origine arcaica, quando ancora non era disgiunta dal suono, dalla musica, dal canto, come voce solista, o coro, o in forma di salmo. A lui si deve questa rivisitazione in sede contemporanea e quindi la reinvenzione della poesia in musica, seguita vent’anni dopo, dai cantautori genovesi. Insediatosi a Parigi nel dopoguerra, visse il grande fermento artistico che animava quegli anni e che nelle caves, nei cabaret, nei bistrot, trovava ispirazione e sperimentazione, capovolgendo le sorti della canzone tradizionale francese in “chanson à texte”, canzone poetica, canzone d’autore, canzone impegnata. Anche chi non è stato testimone diretto di quel clima epocale, luminoso e irripetibile, si sente trasportato da un senso di nostalgia “del non vissuto”; strano languore retroattivo che ci assale solo a nominare quei locali: Le Tabou, L’Ecluse, L’Arlequin, Le Boeuf sur le toit, L’Assassin, La Rose Rouge, Au Lapin agile… In quei luoghi piccoli, fumosi, nascosti, cantori anarchici e esistenzialisti, a volte contrapposti, liberavano il loro immaginario, sostenuti da scrittori e intellettuali antiaccademici che interagivano con questi nuovi compositori-interpreti, passando mitiche notti accanto ai loro pianoforti. Gente come Jean Paul Sartre, Simone De Beauvoir, Boris Vian, Albert Camus, Jacques Prevert, Raymond Queneau, Jean Cocteau, Francois Mauriac, André Breton, non ritenevano affatto che fosse frivola l’idea di abbinare il suono alla parola. Ferré, nel frattempo, frequentava gli anarchici spagnoli in esilio, la cellula Louise Michel e l’indimenticata figura di Maurice Joyeux. Da allora ha scritto centinaia di canzoni, monologhi, poesie, opere, sinfonie, ogni volta transitando in campi interdisciplinari e ogni volta piantandovi la quercia di una creatività geniale timbrata da toni anatemici, requisitorie insurrezionali, critiche radicali, veggenze sociologiche, nel segno di una viscerale natura anarchica protesa al Grande Sogno, possibile solo nel rispetto dell’altro. Un anarcotaoista, nel senso della circolarità cosmica. Per tutta la vita, ogni anno, dedicherà un “gala” ai compagni devolvendo l’intero incasso a Radio Libertaire, e al giornale “Monde Libertaire”. Molti conoscono di lui i brani più noti: Gli anarchici, Col tempo, La solitudine, Né Dio né padrone, Quartiere latino, ma la sua febbrile e sterminata produzione, definita in Francia “la galassia Ferré”, da noi è ancora tutta da scoprire.

Una scrittura

trasversale

Una scrittura

trasversale

Léo è un caso unico di poeta letterario dotato di una parallela creatività musicale, altrettanto straordinaria. Allineato ai grandi compositori del passato, è scorporabile in tutti i sensi: il testo senza la musica, la musica senza il testo. Quando poi, questi due elementi congiunti, trovano la voce che li veicola, l’implosione emotiva più profonda scatena un effetto dirompente che non ti lascerà mai più. Un giorno qualcuno gli chiese in che modo scrivesse: “Vengo dettato, sono trascritto”. Intendeva dire che in ambito notturno, la sua era una scrittura trasversale, per interposta persona. Erano i poeti “maledetti” a tenergli la mano, a stilare il verso, a rifinirlo. E a questi, lui offrì la “messa in musica” delle loro poesie. Un’operazione senza precedenti, difficilissima, ardua, splendidamente riuscita. Ferré dunque, ha portato nelle strade, tra la folla, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, François Villon, Jean Roger Caussimon, Cecco Angiolieri, Cesare Pavese. Si, proprio lui, il Pavese di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi e Uomo solo. Dopo il ’68, scrive lunghi monologhi, crea lo stile dell’invettiva, giunge alla canzone sinfonica con orchestre di novanta elementi, curando tutti gli arrangiamenti. Dal pianoforte dei cabaret, alla direzione concertistica di Beethoven e De Falla, nei maggiori teatri d’Europa. Un romanzo, Benoit Misère, sfiora il Prix Goncourt, i suoi versi si trovano nel Petit Larousse, ad uso degli studenti francesi, le sue lezioni sulla musica bizantina illuminano l’Accademia, la sua opera omnia diventa patrimonio culturale non solo della Francia, ma di tutto il vecchio continente. Solo in Italia, come di consueto, lo si conosce poco e male, artisti compresi. Grande occasione ora, di avvicinarsi a lui, con il nuovo cofanetto Léo Ferré au Theatre Libertaire de Paris venduto esclusivamente online. È un appello accorato il mio: non perdetevi questo scrigno prezioso, sono cose che in quest’epoca non si sentono più. Quelli d’età testimoniale ritroveranno valori perduti, memorie dimenticate, struggimenti generazionali e esistenziali. I più giovani avranno di che disinquinarsi dal ciarpame OGM della musicaccia usa e getta che il Basso Impero gli propina con gruppi da oratorio già obsoleti sul nascere. Fra gli inediti pubblicati dopo la sua scomparsa, le registrazioni introvabili, i video riscoperti per caso, questa raccolta ci riguarda da vicino: contiene 6 cd (1986-1990) con tutti i brani eseguiti nei concerti al teatro libertario, e un video del favoloso recital del 1988 su quel palco parigino che tante volte ha visto Ferré ripercorrere il Grande Sogno, il sogno di una A grande come Amore. Come diceva lui. Lo si può seguire e inseguire questo sogno negli strappi rabbiosi della sua voce, o nell’improvvisa tenerezza di un sussurro struggente, tra melodie dispiegate e asciutti recitativi. Anche solo guardandolo, trafitto nel viso dai solchi del tempo: “Col tempo sai, tutto scompare…” Ma il sogno no, quello rimane.