Nel maggio ’68,

voi lettrici, voi lettori, eravate appena nati? La storia

dell’anarchismo non inizia con l’insurrezione

studentesca e gli scioperi operai di quella primavera, ma

un secolo prima, quando gli operai d’Europa e d’America

creavano le loro prime organizzazioni, i loro primi sindacati.

O quando Proudhon rivendicava il motto: se a regnare è

il vostro ordine, allora sì, sono un anarchico!

Agli anarchici piace raccontarsi leggende, inventarsi antenati

ed eroi. In questo non vi è nessun male: “senza

dio né padrone”, il culto di san Durruti, delle

sante Louise ed Emma, o di san Ravachol non sono dannosi,

le loro gesta finiscono in qualche canzone o sulle magliette.

Ma la storia dell’anarchismo è una storia di

uomini e donne in lotta, avidi di sapere e di cambiamento

sociale, di cultura e di ideale. È anche una storia

di errori e di sconfitte, di scontri e di successi, e di una

volontà che non viene mai abbattuta. Essere sfruttato

o oppresso non basta a fare un anarchico, bisogna voler farla

finita con il dominio e portare nel cuore un mondo nuovo.

La storia degli anarchici è largamente assente dai

libri di storia e solo recentemente si è aperta un

varco nel mondo universitario. Le righe che seguono ne danno

alcuni cenni, qualche frammento, linee di forza, scandite

da canzoni.

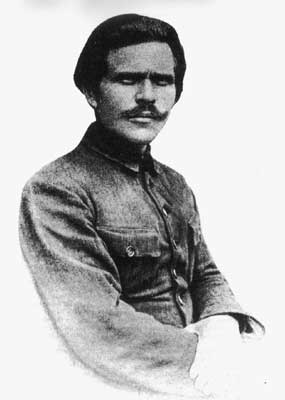

Il garrotamento di Michele Angiolillo (1897)

in un'opera di Flavio Costantini

Il garrotamento di Michele Angiolillo (1897)

in un'opera di Flavio Costantini

Contro il centralismo autoritario

Contro il centralismo autoritario

Ouvrier, prends la machine, prends la terre, paysan…

(1)

Quando i tipografi e gli operai edili scioperano a Ginevra,

nel 1868, giungono aiuti economici da diversi paesi d’Europa:

le casse di soccorso sono strumenti essenziali della solidarietà,

“nell’attesa che il lavoro salariato sia sostituto

dalla federazione dei liberi produttori”. A quell’epoca

non vi sono sindacati permanenti né solide istituzioni

operaie, ma soltanto sezioni dell’Associazione internazionale

dei lavoratori, l’AIT o “Prima Internazionale”,

che esiste da qualche anno. Quando gli sfruttati e gli oppressi

cominciano a organizzarsi, sanno di aver bisogno di contatti

internazionali per essere più forti, meglio informati:

la globalizzazione non è nata ieri.

Ai suoi inizi l’AIT riunisce in federazione tutte le

correnti autonome del movimento operaio, affermando che “l’emancipazione

dei lavoratori sarà opera dei lavoratori stessi”.

Karl Marx e i suoi, però, vogliono farne uno strumento

della propria politica, subordinare l’organizzazione

operaia alla conquista del potere politico e, coerentemente,

esercitare un controllo sulle attività delle sezioni

dal Consiglio generale istituito a Londra.

Contro tale centralismo autoritario, Michail Bakunin e i suoi

amici della Federazione del Jura praticano il federalismo,

valorizzano l’esperienza della Comune di Parigi del

1871, danno forma poco a poco a quello che sarà il

movimento anarchico e anarcosindacalista. Non stupisce che

siano espulsi! A solidarizzare con loro sono le forze vive

dell’Internazionale, nella loro quasi totalità,

che appoggiano il congresso “federalista” convocato

a Saint-Imier, nel Jura svizzero, nel settembre 1872.

“L’autonomia e l’indipendenza delle federazioni

e delle sezioni operaie sono la prima condizione dell’emancipazione

dei lavoratori” dichiara il congresso, che propone la

conclusione di un “patto di amicizia, di solidarietà

e di mutua difesa tra le libere federazioni” che stabilisca

tra loro una corrispondenza diretta e una difesa solidale,

per “la salvezza della grande unità dell’Internazionale”.

La dichiarazione più nota del congresso, quella più

citata dalla tradizione anarchica, verte sulla “natura

dell’azione politica del proletariato”: è

qui che si afferma che “la distruzione di ogni potere

politico è il primo dovere del proletariato”,

che “qualsiasi organizzazione di un potere politico

sedicente provvisorio e rivoluzionario per portare a termine

tale distruzione non può che essere un ulteriore inganno

e sarebbe altrettanto pericolosa, per il proletariato, di

tutti i governi oggi esistenti” e che “i proletari

di tutti i paesi devono stabilire, fuori da ogni politica

borghese, la solidarietà dell’azione rivoluzionaria”.

Difficile essere più semplici, più chiari!

Il ramo federalista o antiautoritario dell’AIT ha avuto

importanti sezioni in Italia, in Spagna e in Svizzera, e gruppi

meno numerosi in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti, in

Uruguay e in Argentina, così come qualche adesione

dalla Germania e dai paesi nordici. Esso è stato l’autentico

crogiolo del movimento anarchico sviluppatosi in queste regioni.

È nel corso di questi primi anni di esistenza che la

Federazione regionale spagnola, in particolare, fa progredire

la discussione su anarcocomunismo e anarcocollettivismo, e

che Ricardo Mella e Fernando Tárrida del Marmol propongono

il concetto di anarchismo senza aggettivi, che sarà

felicemente ripreso negli Stati Uniti da Voltairine de Cleyre.

La storia del movimento anarchico comincia con la fine di

quest’organizzazione generale di tutto il movimento

operaio che era l’AIT ai suoi inizi. Le idee anarchiche,

loro, hanno preso vita letteralmente con Proudhon. Ma hanno

avuto precursori, e di valore.

William Godwin è il primo filosofo illuminista a elaborare,

nel 1792, una concezione che oppone la “giustizia politica”

all’esistenza di una sfera politica separata, dunque

a proporre l’abolizione dei governi e degli stati a

vantaggio del bene comune. La sua compagna Mary Wollstonecraft

afferma ad alta voce i diritti delle donne, eguaglianza e

autonomia. Molto tempo prima, Etienne de La Boétie

aveva creato il concetto di “servitù volontaria”,

rivelando un altro aspetto del dominio. Altri autori critici

o utopisti hanno ispirato il pensiero e le pratiche degli

anarchici.

Negli Stati Uniti si sviluppa, durante il XIX secolo una corrente

libertaria ostile a tutte le ingerenze dello Stato e in difesa

dell’autonomia individuale. Autori come Josiah Warren,

Stephen Pearl Andrews, Lysander Spooner, e soprattutto Henry

David Thoreau (La disobbedienza civile, scritto nel

1849) sono a modo loro dei precursori dell’anarchismo.

La “propaganda con i fatti”

La “propaganda con i fatti”

Si tu veux être heureux, nom de dieu, pends ton

propriétaire… (2)

La storia dell’anarchismo non inizia né finisce

con i personaggi vestiti di nero e bomba sottobraccio. Certo,

la dinamite è stata una delle forme prescelte per farla

finita con il vecchio mondo.

Nel 1892, le bombe di Ravachol hanno distrutto le case di

due giudici che avevano condannato a pene pesanti alcuni compagni

operai per aver guidato una presunta rivolta il primo maggio

dell’anno precedente.

Il coltello di Caserio ha ucciso un presidente della Repubblica

francese nel 1894, l’arma di Czolgosz, qualche anno

dopo, un presidente degli Stati Uniti. Qualche personaggio

di alto livello morto o ferito, a fronte di quanti militanti

assassinati a freddo o spediti in carcere a vita? E la modernizzazione

della polizia internazionale, con la creazione dell’organismo

predecessore dell’Interpol nel 1898, per sorvegliare

e reprimere i sovversivi.

L’anarchismo propone un’idea semplice e chiara:

senza tiranno, sapremo vivere liberi e solidali. Che si tratti

dello zar Alessandro II nella Russia del 1880, del presidente

Carnot nella Francia delle “leggi scellerate”

della fine del XIX secolo, o, più recentemente, del

generale Franco che ha schiacciato la rivoluzione anarchica

in Spagna o di Salazar il satrapo del Portogallo, i sovrani

non sono al sicuro da attentati anarchici.

E tuttavia, quelli che ne sono morti sono rari, poiché

i mezzi utilizzati sono spesso irrisori in rapporto ai servizi

segreti e alle forze di sicurezza dei dittatori. E anche altri,

oltre agli anarchici, hanno tentato di liquidare papi e despoti,

per buone o cattive ragioni.

La “propaganda con i fatti” non si riduce al pugnale

o alla dinamite. Quando quest’espressione è stata

creata, segnalava semplicemente il passaggio all’azione

diretta (affermazione, resistenza o contestazione) a complemento

della propaganda attraverso con la parola e gli scritti, strumenti

tradizionali di un anarchismo illuminato.

Buenaventura

Durruti, 1896-1936

Buenaventura

Durruti, 1896-1936

Gli anarchici più leggendari, Ravachol o Bonnot,

sono eroi di paccottiglia; ma si leggano gli atti relativi

alla difesa davanti ai tribunali francesi di un Clément

Duval nel 1887, di un Emile Henry nel 1894 o di un Marius

Jacob nel 1905, che rivendicano l’espropriazione di

chi espropria e il diritto all’autodifesa: difendono

gli stessi valori di una Emma Goldman che rivendica e pratica

il diritto all’aborto e all’amore libero, di un

Buenaventura Durruti che pratica la “riappropriazione

individuale” per finanziare progetti editoriali e il

sostegno ai compagni incarcerati.

Quando nel 1897 Michele Angiolillo spara al primo ministro

spagnolo, quando Gaetano Bresci uccide il re d’Italia

Umberto I nel 1900, quando nel 1909 Simon Radowitzky abbatte

il capo della polizia argentina, responsabile di un massacro

di operai in occasione della manifestazione del primo maggio

organizzata dalla FORA, quando Kurt Wilckens liquida il tenente

colonnello Varela nel 1923, colmo d’indignazione per

l’assassinio, sotto la responsabilità di questi,

di 1.550 operai agricoli in sciopero in Patagonia, non sono

solo gli anarchici ad acclamare il loro gesto e a festeggiare

la scomparsa dei tiranni. Organizzazioni operaie, giornalisti,

avvocati e perfino l’opinione pubblica si mobilitano

per sostenerli o per onorarne la memoria.

(…).

Ma gli anarchici sono tra le prime vittime della repressione.

Da otto a dieci anni di carcere per aver gridato “viva

l’anarchia” dai tavolini all’aperto di un

caffè, per aver affisso un manifesto antimilitarista,

per aver rubato qualche coniglio, questo era il prezzo se

si era un anarchico noto alla polizia nella Francia degli

anni ‘90 dell’Ottocento. Ventidue anni di prigione

per Alexander Berkman per il tentato omicidio del direttore

di un’azienda che aveva violentemente represso uno sciopero

a Chicago.

La sedia elettrica per Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti,

arrestati nel 1920 negli Stati Uniti e giustiziati sette anni

dopo per una rapina a mano armata che non avevano commesso;

il loro amico Andrea Salsedo era stato trovato morto sotto

la finestra di un commissariato di polizia newyorchese, proprio

come lo sarà Giuseppe Pinelli a Milano nel 1969. Gli

anarchici americani di origine russa sono stati deportati

a San Pietroburgo già all’indomani della rivoluzione

del 1917; i militanti antifascisti tedeschi e italiani sono

stati costretti all’esilio o inviati in campo di concentramento.

E la storia, ahimé, non si ferma qui.

Non sorprende che la bandiera degli anarchici sia nera, il

colore del lutto e della rivolta.

I

cinque anarchici impiccati a Chicago nel 1887, e dal cui ricordo

ha preso avvio la giornata del “Primo Maggio”:

August Spies, Albert Parsons, Louis Lingg, George Engel e

Adolph Fisher

La giornata del Primo Maggio

La giornata del Primo Maggio

Don’t mourn, organize… (3)

La storia dell’anarchismo attraversa il movimento operaio

organizzato.

È dapprima negli Stati Uniti, dopo la fine della Prima

Internazionale, che i lavoratori alzano la testa e passano

all’azione diretta.

Negli anni ’80 dell’Ottocento, ci si unisce per

la giornata lavorativa di otto ore, centinaia di migliaia

di operai scioperano per rivendicarla. Il 3 maggio 1886 a

Chicago, un raduno convocato per opporsi ai crumiri viene

brutalmente disperso dalla polizia, con morti e feriti. La

manifestazione di protesta organizzata su due piedi finisce

in un gran frastuono: una bomba ha ucciso e ferito poliziotti

e manifestanti.

La condanna a morte di cinque anarchici ingiustamente accusati

di essere gli ispiratori dell’attentato suscita un’ondata

di solidarietà senza precedenti e un movimento planetario

che non accenna ad arrestarsi: la giornata del Primo Maggio,

giornata del ricordo e della lotta per la dignità operaia,

diventa il riferimento di tutta la corrente sindacale, dai

più rivoluzionari ai più compromessi.

Ma la memoria dominante elimina ben presto il ruolo che vi

hanno avuto gli anarchici, mentre i socialisti allontaneranno

gli anarchici dalle loro riunioni. Della Prima Internazionale,

infatti, non è rimasto loro in mente che il primato

del partito politico sull’organizzazione autonoma dei

proletari.

Gli anarchici rispondono sviluppando la propria presenza sul

terreno delle lotte operaie, praticando l’azione diretta,

aprendo luoghi come le Camere del lavoro. All’inizio

del XX secolo, la CGT francese intende organizzare l’insieme

degli operai fuori da ogni linea politica; secondo la Carta

di Amiens, il suo testo fondatore, il sindacalismo basta a

se stesso.

La FORA argentina e la CNT spagnola, che nascono nello stesso

periodo, sono invece organizzazioni rivoluzionarie di tipo

sindacale che, caldeggiando l’abolizione del salariato

e il rifiuto della politica da politicanti, guardano al comunismo

libertario come al fine ultimo. Con una differenza, tuttavia:

la CNT è strettamente legata all’“organizzazione

specifica”, la FAI anarchica, mentre la FORA intende

educare i suoi membri al proprio interno, per portarli ad

adottare il comunismo anarchico.

In quella stessa epoca, negli Stati Uniti gli Industrial Workers

of the World sviluppano tecniche originali di organizzazione,

di azione diretta, di sabotaggio e di propaganda: è

in questo contesto, per esempio, che appare il gatto nero

degli anarcosindacalisti e che Joe Hill mette parole rivoluzionarie

sulle melodie di canti conosciuti da tutti: “Non portate

il lutto, organizzatevi!”.

Il modello degli IWW, con il loro radicale rifiuto dei negoziati

collettivi, si diffonderà in Cile, in Sudafrica, in

Australia, dove militanti di quest’organizzazione saranno,

in particolare, alla testa del movimento antimilitarista nel

1914. Quanto alla SAC svedese, lotta contro il monopolio della

centrale sindacale LO, sviluppa il sistema della “tariffa

sindacale” come alternativa ai negoziati collettivi.

CGT e IWW, dal canto loro, hanno istituito il marchio: si

vede ancora, a volte, e soprattutto sugli stampati, l’indicazione

“questo lavoro è stato effettuato da operai sindacalizzati”.

Avviata al congresso anarchico di Amsterdam nel 1907 da Pierre

Monatte ed Errico Malatesta, continua ancor oggi la discussione

in merito al fatto se l’organizzazione sindacale sia

sufficiente come organizzazione rivoluzionaria, se il sindacato

sia la cellula di base della società futura, o se esso

sia intrinsecamente riformista, o, ancora, se debba essere

affiancato da un’organizzazione anarchica “specifica”.

Quando il Partito comunista dell’Unione Sovietica tenta

di prendere l’egemonia sul movimento sindacale internazionale,

gli anarcosindacalisti ridanno vita all’AIT nel 1922,

con tredici organizzazioni che rappresentano un milione e

mezzo di lavoratori.

Essa federa lotte sviluppate nel corso degli anni precedenti,

con le loro armi specifiche, sciopero generale, solidarietà,

boicottaggio, sabotaggio, e sviluppa le armi culturali con

una serie di riviste di qualità come “Die Internationale”

in Germania o il “Suplemento de la Protesta” in

Argentina.

La crisi economica degli anni trenta e poi il fascismo sferrano

un duro colpo alle organizzazioni radicali. I sindacati socialisti

e comunisti si ripiegano su posizioni difensive o nazionali,

i compagni sono costretti all’esilio, le sezioni dell’AIT

si svuotano dei loro membri in diversi paesi.

La rivoluzione spagnola e la guerra civile saranno l’occasione

per un forte movimento di solidarietà, ma provocheranno

anche divisioni e conflitti inaspettati.

Dopo anni di latenza, si vedono riapparire oggi solidi movimenti

anarcosindacalisti e sindacalisti rivoluzionari in molti paesi,

sotto diverse etichette.

Joe

Hill (Joseph Hillstrom), 1879-1915

Joe

Hill (Joseph Hillstrom), 1879-1915

L’insurrezione contadina

L’insurrezione contadina

Nostra patria è il mondo intero… (4)

La storia dell’anarchismo attraversa le rivoluzioni

del XX secolo e le frontiere. La Comune di Parigi del 1871

aveva attratto l’attiva solidarietà dei militanti

dell’AIT d’Italia, Polonia e Svizzera, che avevano

partecipato agli scontri; e i comunardi che erano dovuti andare

in esilio in Svizzera, Belgio, Inghilterra o Spagna vi erano

stati accolti come fratelli.

Emiliano Zapata in Messico è ispirato dall’anarchico

Ricardo Flores Magón. Durante gli anni rivoluzionari,

dal 1910 alla morte nel 1919, guida le sue truppe sotto la

bandiera di Tierra y Libertad, uno slogan di cui è

giunta l’eco fino ai giorni nostri: venuto dalla Russia

del XIX secolo, è passato dalla Spagna per ritornare

in Chiapas.

Nella Russia rivoluzionaria, dal 1917 al 1921, gli anarchici

(molti sono arrivati spontaneamente o per forza dai paesi

dove erano ospiti, Francia, Stati Uniti) difendono l’idea

dei consigli operai, i soviet, dal potere del Partito e dei

suoi burocrati, prima che questi ultimi li costringano all’esilio.

In Ucraina, Nestor Makhno guida l’insurrezione contadina

contro i Bianchi controrivoluzionari, poi contro i Rossi che

vogliono farla finita con gli anarchici; sull’isola

di Kronstadt, marinai e soldati instaurano una Comune libera

che resisterà fin quando non sarà schiacciata

dall’Armata Rossa agli ordini di Trotsky. In esilio

a Berlino, poi a Parigi e a Detroit, gli anarchici russi continuano

le loro pubblicazioni, discutono della loro esperienza, partecipano

alla costruzione delle organizzazioni, come dimostrano, in

particolare, la Piattaforma elaborata da Piotr Archinov e

la “sintesi” sviluppata da Voline sulla base di

quella di Sébastien Faure.

In Cina, alcuni giovani che hanno studiato in Francia diffondono

le idee anarchiche per lottare prima contro i “signori

della guerra”, poi contro l’egemonia del Partito

comunista. Sono inseriti soprattutto nel movimento operaio

del sud del paese, e attivi nei grandi scioperi del 1927 a

Canton e a Hong Kong.

Lo scrittore Ba Jin o Pa Kin (Li Pei Kan) traduce i classici

anarchici e in seguito pubblica una serie di opuscoli in sostegno

della rivoluzione spagnola. In Bulgaria, gli anarchici hanno

partecipato al movimento nazionale rivoluzionario del XIX

secolo, cercando di conferirgli carattere insurrezionale.

Durante la dittatura fascista e la Seconda guerra mondiale,

sopravvivono in clandestinità per tornare ad organizzarsi

subito dopo la fine della guerra: nel 1945, la tiratura del

loro settimanale arriva a 30.000 copie.

A Cuba gli anarchici pubblicano il loro primo giornale nel

1886 e sono rapidamente attivi all’interno del movimento

operaio sindacale e culturale. In questi tre paesi, gli anarchici

sono stati tra i più lucidi critici delle dittature,

i più radicali dei rivoluzionari, prima che i partiti

comunisti stalinisti al potere se ne sbarazzino con la violenza.

Nei movimenti consiliaristi in Germania, in Italia e in Ungheria,

nel 1918-20, gli anarchici investono tutte le loro energie

e subiscono le più pesanti repressioni.

Gustav Landauer, commissario all’educazione della Comune

di Monaco, è assassinato nel 1919, poco dopo Rosa Luxemburg

e Karl Liebknecht, i leader socialisti rivoluzionari; il poeta

Erich Mühsam, dopo anni di prigione, muore assassinato

in un campo di concentramento nel 1934. La Comune di Budapest

è sconfitta nel sangue; le occupazioni di fabbriche

del 1920 in Italia, che testimoniano della crescita del sindacalismo

rivoluzionario, sono sabotate dai socialisti che aprono la

strada alla “controrivoluzione preventiva” organizzata

dalle squadracce fasciste e dallo Stato.

L’emigrazione e l’esilio sono spesso il solo modo

di evitare la morte violenta o anni di prigione. Elisée

Reclus vive in Svizzera dopo la Comune di Parigi, Piotr Kropotkin

ne viene espulso e trova rifugio precario in Francia, poi

in Inghilterra. Agli italiani Errico Malatesta e Camillo Berneri

si dà la caccia da un paese all’altro. Gli anarchici

ebrei polacchi, ucraini e tedeschi sciamano a Londra (dove

un altro emigrato, Rudolf Rocker, diviene il loro “rabbino

goi”, negli Stati Uniti e a Buenos Aires, dove per molto

tempo pubblicano giornali e libri in yiddish.

I successivi esili di Emma Goldman e di Alexandre Berkman

hanno dato il titolo a un bell’epistolario, Nowhere

at home (Da nessuna parte a casa propria). Oppure a casa

propria dovunque, quando dovunque si trovano compagni, si

ricreano gruppi, si scambiano pubblicazioni e corrispondenza?

“Nostra patria è il mondo intero, nostra legge

la libertà”, cantano gli anarchici italiani.

Deportati in Nuova Caledonia dopo la Comune di Parigi, Louise

Michel e Charles Malato vi incontrano i Canachi e la loro

aspirazione all’autonomia; funzionario in Indonesia,

Multatuli si dimette per denunciare il colonialismo olandese

nel suo romanzo Max Havelaar; studenti a Londra,

Jomo Kenyatta e Julius Nyerere seguono le discussioni del

gruppo Freedom; più di recente, renitenti e disertori

francesi e americani denunciano le guerre imperialiste in

Algeria e nel Vietnam.

Appoggiare le lotte di liberazione “nazionale”

senza sostenere i nascenti Stati resta ancor oggi una sfida.

La recente comparsa di gruppi anarchici in Indonesia, nelle

Filippine, in Nigeria, stimolati evidentemente da giovani

formatisi nelle università del Primo Mondo e nutriti

di Internet, cambierà la situazione?

Nestor

Makhno, 1889-1934

Nestor

Makhno, 1889-1934

Lavoro manuale e lavoro intellettuale

Lavoro manuale e lavoro intellettuale

Quand nous en serons au temps d’anarchie…

(5)

Nel 1901, Francisco Ferrer fonda a Barcellona la Scuola moderna,

che si ispira al razionalismo scientifico e grande fiducia

ha nel progresso. Essa mira alla liberazione dell’individuo

e alla formazione di uomini e donne capaci di trasformare

la società. Sostiene l’istruzione mista tra i

sessi e le classi sociali, al fine di attaccare alle radici

i pregiudizi e di preparare generazioni future dalle menti

lucide. Più o meno nella stessa epoca, Paul Robin e

Sébastien Faure dirigono in Francia scuole libere in

cui la pedagogia è basata sulla libertà, la

fiducia, la promiscuità, la combinazione di lavoro

manuale e lavoro intellettuale.

Ma sarà l’esperienza di Ferrer ad avere l’eco

maggiore: dopo il suo assassinio nel 1909, e sull’onda

della simpatia e della solidarietà, Scuole moderne,

Scuole Ferrer sono fondate in Brasile, in Svizzera, negli

Stati Uniti, in Italia… La pedagogia attiva e le scuole

alternative attuali si ispirano tutte, direttamente o meno,

a questi predecessori.

In Inghilterra (con la scuola di Summerhill tra le altre)

e negli Stati Uniti, le scuole libertarie sono anche più

numerose malgrado le difficoltà opposte loro dal sistema

ufficiale. Più recentemente, ne sono nate in Spagna

(Paideia), in Australia (School without walls), in Francia

(Bonaventure).

Non si tratta soltanto di educare i bambini: “Il compito

rivoluzionario consiste innanzitutto nel ficcare idee nella

testa degli individui” (Jean Grave). La prima attività

di un’organizzazione o di un gruppo anarchico è

spesso la pubblicazione di un giornale, di opuscoli, di volantini.

I testi di Kropotkin, Grave o Malatesta, pubblicati all’inizio

del secolo da “Temps Nouveaux”, si vendevano a

decine di migliaia di copie.

René Bianco ha catalogato oltre 2.000 periodici anarchici

in lingua francese tra il 1880 e il 1980, e le altre lingue

non sono da meno. Dalla stampa manuale alla quadricromia e

alle fotocopiatrici dalle elevate prestazioni, la “propaganda

con gli scritti” è un’arma prediletta dagli

anarchici; anche noi, qui, stiamo a testimoniarlo.

“Diventiamo più reali”, diceva Bakunin

agli operai di Saint-Imier nel 1871: che l’organizzazione

rivoluzionaria sia accompagnata da una “vera solidarietà

fraterna, non soltanto a parole, ma con le azioni, non soltanto

nei giorni di festa, di discorsi e bevute, ma ne[lla] vita

quotidiana”.

Comunità e cooperative ne sono un esempio: in passato,

singoli individui e gruppi hanno dato vita a “colonie

libertarie”, dal Belgio (Colonia L’Essai) al Brasile

(La Cecilia), dalla Francia (Aiglemont, Romainville, ecc.)

al Paraguay (Mosé Bertoni); in Uruguay, la Comunidad

del Sur fondata cinquant’anni fa, si è ricostituita

dopo un lungo esilio in Svezia; dopo il maggio ’68,

si è andati a fare formaggio di capra e a mangiare

castagne nei paesini abbandonati della Francia del Sud, e

ben pochi sono stati quelli e quelle che hanno resistito alla

durezza delle condizioni di vita.

Nei loro atenei libertari e nelle loro biblioteche popolari,

gli anarchici spagnoli o argentini da un secolo a questa parte

diffondono cultura, conoscenze scientifiche e preparazione

rivoluzionaria. Gli individualisti, soprattutto, hanno sostenuto

e praticato le lingue internazionali, ido o esperanto, come

modo di abbassare confini e barriere.

L’obiezione alle tasse, ai vaccini, alle istituzioni

del matrimonio, del voto e dell’esercito appartiene

allo stesso percorso. Oggi, in tutto il mondo fioriscono gli

spazi autogestiti, occupazioni o infoshop dove si cerca di

vivere senza denaro né padrone, o dove si inventano

nuove forme di scambio e di manifestazione pubblica.

Se gli anarchici hanno sete di una cultura senza dominio,

alcuni artisti hanno offerto loro di che arricchirla. Gli

impressionisti Pissarro, Luce e Signac, i pittori e gli incisori

Steinlen, William Morris, Frans Mareseel, Karel Kupka, Man

Ray, più di recente Flavio Costantini, Enrico Baj,

Cliff Harper, Soulas e altri, hanno offerto illustrazioni

alla stampa anarchica e opere originali alle casse di solidarietà.

Joe Hill, Erich Mühsam, Eugène Bizeau, Stig Dagerman

hanno scritto poesie e canzoni, Joan Baez, Georges Brassens,

Leo Ferré, Paco Ibañez, Fabrizio De André

hanno cantato nei raduni prima delle Poison Girls, dei Black

Bird di Hong Kong o dei Binamé di Buxelles.

I film di Jean Vigo, di Armand Guerra, di Jean-Louis Comolli,

le rappresentazioni del Living Theatre o di Armand Gatti sono

altrettanti omaggi all’anarchismo.

Erich

Mühsam,

1866-1934

Erich

Mühsam,

1866-1934

L’estate dell’anarchia

L’estate dell’anarchia

A las barricadas, por el triunfo de la Confederación…

(6)

Il più bel capitolo della storia dell’anarchismo

è evidentemente la rivoluzione spagnola del 1936, malgrado

il suo seguito tragico. Per diversi mesi, operai e contadini

hanno vissuto il comunismo libertario nelle fabbriche e nei

villaggi, nelle milizie, nelle famiglie, nei servizi pubblici;

decine di migliaia di donne hanno partecipato all’organizzazione

delle Mujeres Libres. Ma dovevano anche fare la guerra per

difendere la nuova società che stavano creando.

La confederazione anarcosindacalista CNT, fondata nel 1910,

aveva messo tutte le proprie forze nell’educazione del

popolo, nella pratica dell’organizzazione e nella preparazione

dell’insurrezione. Con la Federazione anarchica FAI,

tentativi rivoluzionari sono avviati in diverse regioni del

paese tra il 1932 e il 1934: costituzione nei villaggi di

collettività comuniste libertarie, assalto alle caserme

e ai municipi, che rafforzano il radicamento popolare dell’anarchismo,

suscitando però una smisurata repressione e la polarizzazione

rispetto alla sinistra politica.

Nel luglio 1936, tuttavia, gli anarchici sono pronti a replicare

al colpo di stato del generale Franco e salgono “alle

barricate, per il trionfo della Confederazione”, la

CNT: il movimento delle collettivizzazioni si avvia fin da

subito, contemporaneamente alla costituzione di milizie.

La solidarietà dei compagni stranieri è immediata:

centinaia di anarchici francesi, italiani, tedeschi, argentini,

svizzeri lasciano il loro lavoro già nel mese di agosto

1936 per andare a combattere in Spagna contro il fascismo

e per la rivoluzione sociale.

Venticinque anarchici cinesi arriveranno fino a Marsiglia

prima di dover fare dietro front. Camion di viveri e di abiti,

sotto i quali sono nascoste le armi, attraversano sobbalzando

i Pirenei e passano il confine sotto le acclamazioni di “evviva”.

Ben diverso è l’atteggiamento delle democrazie

europee e della sinistra socialista e comunista, che temono

la generalizzazione della guerra e la vittoria della rivoluzione,

e adottano una politica di non intervento.

Aprono così la porta al massiccio sostegno offerto

da Mussolini e da Hitler ai fascisti spagnoli: inviano loro

truppe, aerei e armamenti pesanti. Soltanto in ottobre l’URSS

cambia tattica, incoraggiando la costituzione delle Brigate

internazionali, rigidamente inquadrate, una delle cui missioni

sarà spezzare lo slancio rivoluzionario popolare a

vantaggio della guerra.

I fronti, così come le vittime, si sono moltiplicati,

alle milizie anarchiche mancano armi e munizioni, le fabbriche

collettivizzate improvvisano veicoli blindati e obici. Poco

a poco, l’intera industria diviene industria bellica

o di retroguardia, e “la guerra divora la rivoluzione”,

come scrive allora il libertario francese Pierre Ganivet.

Nel suo isolamento, ritenendo prioritaria la difesa del fronte

antifascista, la CNT prende la discutibile decisione di entrare

in settembre nel governo di Largo Caballero, poi di accettare

controvoglia la militarizzazione delle milizie.

Si fa così spazio agli stalinisti, che si attribuiscono

il comando della guerra. Nel maggio 1937, attaccano frontalmente

gli anarchici e il POUM a Barcellona, assassinando Camillo

Berneri che era stato uno dei più fieri critici della

partecipazione della CNT al governo.

Quest’ultima, presa tra due fuochi, non sa fare altro

che invitare alla calma.

Ben presto verrà ripreso il controllo delle collettività

della Catalogna e dell’Aragona, quelle del Levante resisteranno

ancora diversi mesi. Nel febbraio 1939, Barcellona è

presa dalle truppe franchiste, in marzo tocca a Madrid. Migliaia

di anarchici e di repubblicani sono massacrati o imprigionati,

centinaia di migliaia prendono la via dell’esilio e

si ritrovano confinati in accampamenti predisposti in fretta

e furia sulle spiagge francesi del Mediterraneo.

Il movimento libertario si è ricostituito in esilio,

con la CNT, la FAI e le organizzazioni di giovani e delle

donne, con le inevitabili divisioni che questo genere di situazione

provoca. All’interno della Spagna, la CNT si è

anche ricostituita senza tregua nella clandestinità,

al prezzo di numerosi morti e interminabili anni di galera.

La stessa sorte toccherà, più tardi, ai guerriglieri

che cercano di rimettere in piedi un movimento di resistenza

e a tanti militanti che hanno tentato di farla finita con

Franco, fino a quando questi non finisce da solo nel 1975.

Venezia 1984, Barcellona 1993

Venezia 1984, Barcellona 1993

Rue Gay-Lussac, les rebelles n’ont q’les

voitures à brûler… (7)

Il Maggio ’68 non ha avuto inizio nel maggio 1968.

Gli studenti avevano ben dimenticato che l’anarchismo

era tornato ad alzare la testa in Francia e in Italia, subito

dopo la fine della guerra nel 1945; si era ben dimenticato,

negli anni dell’abbondanza, il coraggio di coloro che

pubblicavano giornali, riformavano le organizzazioni, riannodavano

i contatti.

Dai luoghi del loro esilio, gli anarchici spagnoli hanno contribuito

a mantenere accesa la fiamma del movimento, pur essendosi

posti, talvolta, come modelli insuperabili; l’antifranchismo

militante è stato senza dubbio, così come il

movimento contro la guerra del Vietnam, uno dei propulsori

del Maggio ’68.

Dopo la presa del potere da parte dei partiti stalinisti nelle

“democrazie popolari” dell’Europa dell’Est

e in Cina, solo qualche debole voce vi rimaneva a testimoniare

di un fiero passato anarchico. Nei paesi occidentali e nelle

Americhe, i partiti comunisti si arrogavano il ruolo di unica

opposizione al capitalismo e alle democrazie liberali capace

di farsi sentire. Si può ben dire che il mondo si sia

stupito nel vedere la gramigna anarchica rimettere radici.

Negli Stati Uniti, i vecchi compagni di origine russa, italiana,

spagnola, hanno faticato, essi stessi, a riconoscersi negli

hippy e negli studenti arrabbiati; in Germania, non c’era

che un pugno di veterani, Augustin Souchy, Willy Huppertz,

Otto Reimers, che pubblicavano modesti bollettini.

Nel giro di qualche anno, le librerie si sono improvvisamente

riempite di tascabili sull’anarchismo (e su tutte le

correnti di sinistra), riedizioni, antologie, saggi; i professori

hanno cominciato ad accettare ricerche sulla rivoluzione spagnola,

su Makhno e Kronstadt, studi sulla stampa, e poi lavori femministi

e di storia orale. Nel giro di qualche anno si è venuta

a costituire una cultura anarchica di base, accessibile e

accettata.

Anche nell’Europa meridionale, nonostante l’anarchismo

non fosse stato completamente occultato, la diffusione delle

idee e delle pratiche si è accelerata, così

come quella della A cerchiata sui muri. Quando il Brasile

ha conosciuto un breve periodo democratico, alcune opere erano

inviate clandestinamente in Portogallo dove la ferula di Salazar

proibiva lo studio della storia del XX secolo.

Nella Spagna, schiacciata sotto il gioco di Franco, la giovane

generazione cercava le proprie radici, interrogava i suoi

padri, pubblicava di nascosto. Alla morte del dittatore, centinaia

di gruppi hanno adottato il bel nome di CNT.

Nel 1984, anno simbolico come pochi, alcune migliaia di anarchici

si sono dirette a Venezia per ascoltarvi conferenze, partecipare

a dibattiti, assistere a concerti, visitare mostre, raccontarsi

le proprie pratiche.

Nel 1993, erano quasi altrettanto numerosi a Barcellona per

l’Esposizione universale. Questi grandi forum sono luoghi

privilegiati per far incontrare non soltanto compagni di lingue

e culture diverse, ma di diverse generazioni, sostenitori

dell’anarchismo classico e giovani occupanti di case,

universitari canuti e variopinte ragazzine punk. Tra questi

due raduni, la geografia dell’anarchismo aveva preso

nuove dimensioni: nei paesi dell’America Latina e dell’Europa

dell’Est si costituivano o ricostituivano gruppi, pubblicazioni,

memorie. Questo sviluppo multicolore e multiforme non si è

più fermato da allora: gli anarchici hanno un futuro

per davvero.

Marianne Enckell

Marianne Enckell

traduzione dal francese di Anna Spadolini