|

Un'idea

chiamata America Un'idea

chiamata America

Bene: si parla dAmerica anche in questo spazio.

Non dellAmerica morta ammazzata al World Trade Centre che

adesso censura dallo spazio radio Imagine, Bob Dylan,

i REM e i Rage Against The Machine e cento altri musicisti

e canzoni colpevoli di essere improvvisamente inadatte allumor

nero dei radioascoltatori in lutto.

Non dellAmerika con la k macchina da guerra dei Poliziotti

del Mondo, non dellAmeriKKKa razzista in fuga da Durban né

degli U$A scritti così, col simbolo del dollaro ad

esplicitare la connessione fondamentale e maligna della politica

col denaro.

America è unidea che ci siamo fatti e che così

abbiamo chiamato; mi spiego meglio: di unimmagine di certa

America che ci siamo fatti noi (e intendo col plurale e col

noi la fetta sociale dei nati nei tardi anni Cinquanta a

cui appartengo, temendo di non essere poi così distante

da altre generazioni e da altri luoghi colonizzati) vedendola

in tv e sognandola al cinema, ascoltandola dentro ai dischi,

leggendola attraverso romanzi, lettere, giornali e poesie.

Insomma immaginandola da qui, a distanza di sicurezza,

dalla provincia inconsapevole e distante dalle torri di controllo

del commercio mondiale, lontano dalla stanza dei bottoni e

dalla prima linea.

Se per gli albanesi lAmerica è (era, meglio) una skyline

che ricalca la curva delle tette delle vallette di Canale

5, io nel mio piccolo ho chiamato America uno stato della

mente, una specie di fiaba per bambini cresciuti, o un sogno

ad occhi aperti: una cosa che abbiamo fatto in molti, illusi

superficiali ipnotizzati dalla pubblicità subliminale

peace and love (a cui soltanto dopo i Crass nelle scritte

sulle magliette e sui giubbotti abbiamo aggiunto anarchy,

parola che in cuor nostro era già scritta col pennarello

nero grosso così e indelebile) a stelle-e-strisce cacciata

dentro a mille e mille dischi, libri e film.

Il discorso viene da lontano, una strada lunga più

di trentanni almeno per quanto mi riguarda.

Forse è nato tutto da un seme piantato in testa quando

alle superiori qualcuno - uno dei tanti supplenti di italiano

del primo anno - mi ha cacciato in mano un ciclostilato di

Howl di Allen Ginsberg e guardandomi fisso negli

occhi mi ha detto di leggerlo con attenzione, ci avrei trovato

dentro delle meraviglie, diceva, e aveva ragione. Oppure è

stato quando ho ascoltato con gli occhi fuori della testa

a boccaperta per la prima volta su un vero impianto stereo

Frank Zappa e le sue Mothers of Invention a casa di

un compagno di scuola di famiglia benestante ma ripetente

e contestatore (lalbum era Burnt weeny sandwich, lui credo

sia diventato il direttore di una catena di supermercati),

o mi guardavo Easy rider o Woodstock al cineforum... e

io sto benedetto seme lo innaffiavo di sospiri e lo concimavo

con tonnellate di semplice genuino triste povero desiderio.

Sarei riuscito a coronare il mio sogno a stelle e strisce

soltanto anni dopo: ho incontrato Allen Ginsberg al Festival

Internazionale dei Poeti a Roma – e anche William Burroughs,

John Giorno, Anne Waldmann, Michael McClure e Gregory Corso...

- senza riuscire a smettere di tremare né a districare

il groppo che mi serrava inesorabilmente la gola, nel 1983

ho attraversato lAtlantico per trascorrere tre settimane

anfetaminiche a NYC senza scrollarmi di dosso il jet lag,

mentre per riuscire a comprare una vera moto avrei dovuto

aspettare i trentanni.

E non è finita: sono un arrivato, gente. Una Fender

lho presa coi risparmi solo due anni fa – non è

tardi, non sono ancora morto – ma più che suonarla,

non ho mai un po di tempo per me, quando sono solo in casa

mi consolo a spolverarla.

Tanti tra noi sfigati teenagers di provincia, cresciuti –

me compreso – a pane comune e marmellata dura e formaggini

in offerta speciale negli ultimi ritagli di campagna veneta

ancora da devastare col cemento e lasfalto, avremmo dato

chissà cosa per poter scambiare – anche solo per

un giro, solo per poco, il tempo di una canzone – il

chopper dentro lo schermo con la vecchia bicicletta ereditata

dal fratello/cugino maggiore, una vera Fender Stratocaster

con la nostra timida Eko corde strausate e con lammaccatura

coperta alla belle meglio con un adesivo del CND staccato

chissà da dove.

Ecco un punto da ponderare: volevamo il chopper ma non avremmo

saputo guidarlo sulle nostre strade (troppo corte, e con troppi

fossi, troppi platani e troppe curve). Volevamo la Fender

e non saremmo assolutamente stati capaci di urlare linno

di Mameli dietro a Jimi Hendrix: lavremmo usata per massacrare

Signore, io sono Irish o Vorrei comprare una strada o

Risposta cioè la versione italiana di Blowin in

the wind (canzoni sovversive imparate in parrocchia).

Per chi ci si è ritrovato in mezzo per questioni anagrafiche,

gli anni ’70 hanno significato qualcosa di molto diverso

dai pantaloni a zampa delefante, dalla discoteca del sabato

sera e dalle perline colorate commercializzate adesso ai ragazzini

che sono arrivati dopo.

Siamo stati terra di mezzo, troppo piccoli per capire

realmente il Sessantotto (però ricordo vivamente lagitazione

di mio padre, che tremava e aveva gli occhi bagnati quando

parlava a casa degli scioperi a Marghera, per mantenere quel

lavoro che avrebbe portato neanche trentanni dopo alla fossa

lui e qualche centinaio daltri suoi compagni attraverso un

calvario di chemioterapie e morfina), e disgraziatamente fuori

tempo massimo per il punk e per il 1977 indianometropolitano.

Sia chiaro, non è stata una questione di scelte obbligate

esplicite: chi non sè adattato alla fabbrica e allutilitaria

non è poi per forza finito in banca, oppure sui marciapiedi

a darsi via o a mendicare spiccioli per Bhagwan o per leroina.

La provincia offre ombra e riparo, grande sottana a fiori

protettrice e discreta: una vita a velocità ridotta,

sopravvivenza forse più che vita, pochi scossoni e

curve morbide. Qualcuno chiama tutto questo mediocrità,

ma per noi bravi ragazzi cresciuti con poca o niente televisione

abituati a condividere discorsi libri dischi film oltre che

la merenda, i chilometri a piedi o in autobus per tornare

a casa – ai casermoni, ai quartieri dormitorio –

erano cosa normale come il puzzo che veniva dagli stabilimenti

e la nebbia della laguna.

Noi allora non lo si sapeva, ma questo spaesamento non era

cosa che succedeva solo in provincia: come confessarono Lalli

e Stefano Giaccone (che stavano a Torino tutte due)

nelle note di copertina di un loro vecchio disco, anche loro

– proprio come qui – sentivano più vicina

al cuore una canzone di Bob Dylan o di Joni Mitchell o un

pezzo di Archie Shepp o della Liberation Music Orchestra piuttosto

che una canzone popolare napoletana o qualsiasi altra canzone

melodica tradizionale tricolore.

Ce lo raccontò anche Eugenio Finardi in più

duna sua canzone, ce lo urlò in faccia rimproverandoci

di sognare la California incapaci di comprendere le parole

dentro ai manifesti e scritte sopra ai muri, ed Eugenio

abitava a Milano.

Musicalmente parlando (la musica è il sogno più

a portata di mano) siamo cresciuti globalizzati, con le radici

nel posto sbagliato, piantate da qualche altra parte: in un

posto che abbiamo chiamato America assecondando la corrente,

mettendo le nostre canzoni in rima con la propaganda degli

invasori.

La nostra America – il sogno di cui vi parlavo allinizio

– assomigliava più che allAmerica a qualsiasi

cosa che fosse diverso da casa-scuola-oratorio, diverso

dalla passeggiata pomeridiana obbligatoria in piazza tasche

vuote a guardare le vetrine senza potersi mai comprare un

cazzo, diverso dal negozio di dischi-libri-giornaliporno

di seconda mano (!), diverso dallautobus giallo che

ferma a ogni pisciata di cane e dalle messe beat (o dai popconcerti-raduno,

che sotto certi punti di vista erano un po lo stesso). America

era qualcosa di distante dai sogni rimasti per forza tali,

dalla felicità immaginata e mai realmente provata.

Ho comprato per caso Frisco Mabel Joy revisited e quando

lho ascoltato sin dal primo istante ho avuto un brivido indescrivibile

che mi ha fatto ricordare violentemente tutte queste frustrazioni

- sepolte chiuse a chiave in un baule da qualche parte in

testa, rimasto al buio e in silenzio per tutti questi anni

- che chiamavo chopper/Fender Strat/California a seconda della

temperatura a cui friggevano la mia inquietudine e la mia

voglia di andare via.

In un rimescolamento malato di date, mi sono venute in mente

tutte le copie riacquistate nel corso degli anni (per usura

e/o per furto) di 4-Way street e del Live at the Old Quarter,

mè venuta in mente la festa per i miei 18 anni organizzata

in garage, ho ricordato la prima canna e la bottiglia di Jack

Daniels che unamica speciale mi aveva regalato come incoraggiamento.

In una parola, Frisco Mabel Joy revisited è per me

un disco magico. In due parole, magico e bellissimo.

Potrei andare avanti per delle pagine con i superlativi, e

senza sentirmi in colpa nei vostri confronti.

E unopera notevole, da non confondersi - per retroterra

culturale, mezzi e prospettive economiche - con la recente

processione di cloni discografici (dopo il tribute collettivo

a Nebraska di Bruce Springsteen di qualche tempo fa, sono

usciti da poco un rifacimento di Rumours dei Fleetwood Mac

e addirittura uno di Songs from a room di Leonard Cohen).

Questo progetto parte da una miscela esplosiva di sentimenti.

Dallamore per certe vecchie canzoni tristi e per certi vecchi

cantanti che accompagnano un pezzo della tua vita e poi piano

piano scompaiono: Frisco Mabel Joy venne pubblicato nei

primissimi anni ’70 da Mickey Newbury, un frequentatore

dei piani alti delle classifiche americane negli anni ’60

(una stella di Nashville, le sue canzoni sono state interpretate

da Kenny Rogers, Ray Charles, Tom Jones, Waylon Jennings,

Elvis Presley e Roy Orbison tanto per dire una manciata di

nomi tutti maiuscoli anche da questa parte delloceano) ma

commercialmente in declino nella decade successiva, scomparso

dalla circolazione in quella ancora successiva e dimenticato

da tutti negli anni ’90.

Ricordo una copia strausata di Frisco Mabel Joy nellarchivio

di una delle primissime radio che ho frequentato: ogni tanto

mettevo in onda qualcosa, magari in compagnia di un blues

di David Bromberg o di una qualsiasi cosa di Townes Van Zandt

(dei quali mi piaceva immensamente la condivisione musicale

dintimità e segreti, sorridente e solare il primo,

fumoso e desertico il secondo), o dei miei Joni Mitchell,

John Fahey, Bruce Cockburn, Neil Young, Eric Andersen, che

ascoltavo devotamente prima di venire fulminato da Patti Smith

e da Stations of the Crass.

Mi piaceva di quel disco di Mickey Newbury soprattutto How

many times così struggente e carica di addii sconfinatamente

tristi e definitivi, tramonti, cose già viste, frasi

pensate e mai dette (per raccontarne lo spleen potrei descrivere

Newbury come una specie di Chet Baker in versione cantautore

country, se non vi fa troppo schifo laccostamento tra i due

generi espressivi distantissimi).

Ritornando alloggi, questa versione revisited è

caratterizzata dallenorme rispetto per loriginale: un rispetto

sincero che non ha impedito il libero volo degli arrangiamenti

e delle interpretazioni.

E curioso ed emozionante ogni singolo contributo: dalliniziale

American trilogy registrata in diretta su un dat in Slovenia

dai norvegesi Midnight Choir alla successiva How many

times rifatta dai Walkabouts (un gruppo indipendente

attivo da ventanni, molti bellissimi album allattivo), via

via fino al bonus track conclusivo San Francisco Mabel Joy

(che però non ricordo fosse presente nelledizione

originale) registrata in casa sua alle Hawaii da Kris Kristofferson,

beato lui che se ne sta lì in spiaggia lontano dallAfghanistan,

da Washington e da Manhattan.

Le varie canzoni sono suggestivamente unite una allaltra

da brevi momenti strumentali interpretati da un Bill Frisell

in puro stato di grazia. La confezione comprende, oltre al

cd, un libretto con molte note informative, purtroppo non

ci sono i testi delle canzoni (immagino per insormontabili

problemi di copyright) ma penso non sia impresa impossibile

scovarli sul web da qualche parte.

Il cd Frisco Mabel Joy revisited è edito dallindipendente

Glitterhouse (la cui base europea è in Germania,

Gruner Weg 25, D-37688 Beverungen, tel. +49 5273

36360, fax +49 5273 21329, http://www.glitterhouse.com,

e-mail: info@glitterhouse.com)

che offre un catalogo molto ricco in quantità e qualità.

Se accettate un consiglio, prendete qualsiasi cosa dei Walkabouts,

oppure Rainer, 16 Horsepower, Dakota Suite. Parte del ricavato

dalle vendite di questo cd andrà a sostenere lo Sweet

Relief Musicians Fund, unassociazione di Los Angeles

che fornisce ai suoi iscritti sostegno economico per le spese

mediche.

La Mountain Retreat ha pubblicato nel 1999 il box set

The Mickey Newbury Collection: questo ed altri suoi

cd si possono richiedere tramite il website http://www.mickeynewbury.com.

Per concludere (quasi), ecco lindirizzo della Mickey Newbury

Society: p.o. box 121984, Nashville TN 37212, USA.

Questa gestisce anche un sito web allindirizzo http://www.congray.com

(attenzione: in questo periodo non sono in grado di collegarmi

ad internet, questi indirizzi ve li passo al buio senza

averli testati personalmente).

E, se volete provare ad ascoltare come suona lAmerica immaginata

di cui parlavo allinizio di questa pagina, correte ad ascoltare

i tre bellissimi album degli Howth Castle. Loro sono

di Torino, ma il cuore, la testa e tutto quel che cè

dentro stanno di certo da qualche parte tra Seattle (...non

lho scritto a caso) e la California.

Marco Pandin

Marco Pandin

|

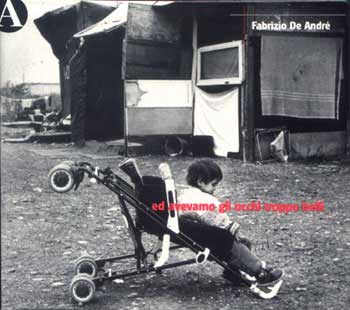

“ed

avevamo gli occhi troppo belli”

Quanto

costa

Una

copia costa 14 euro (lire 27.108).

A

partire da 3 copie, costa 13 euro (lire 25.172)

- sconto 7% circa

A

partire da 5 copie, costa 12 euro (lire 23.235)

- sconto 14% circa

A

partire da 10 copie, costa 11 euro (lire 21.299)

- sconto 21% circa

A

partire da 20 copie, costa 10 euro (lire 19.363)

- sconto 28% circa

Non

chiedeteci ulteriori sconti.

Non si effettua alcuna forma di conto/deposito.

La conversione euro/lira, fissata per legge, fa sì

che i prezzi in lire (peraltro utilizzabile solo fino

al 28.02.2002) siano definiti alla lira. Per la comodità

degli acquirenti, il prezzo finale (cioè

quello dell'intero ordinativo) può essere arrotondato

alle mille lire inferiori (es. 27.108 diventa 27.000,

54.216 diventa 54.000 ecc.).

Per

acquistarlo

Chi

paga anticipatamente

non paga le spese di spedizione postale

I

pagamenti anticipati si possono effettuare:

- con versamento sul nostro conto corrente postale 12

55 22 04 intestato a Editrice A, cas. post. 17120, 20170

Milano;

- con bonifico bancario sul nostro conto corrente bancario

n. 6.81 intestato a “Editrice A - Milano”,

presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale n. 11 di

Milano (Abi 1030, Cab 1612).

- con assegno non/trasferibile intestato a “Editrice

A” spedito in una busta.

Per

acquistare contrassegno è sufficiente comunicarci

(per posta, fax o e-mail) i propri dati ed il numero

di copie richieste – e prepararsi a pagare al postino

il pacchetto che arriverà. Per le spedizioni

in contrassegno (qualsiasi sia l’importo) applichiamo

un sovrapprezzo di 4 euro (lire 7.745).

|

|