| Pensiero

d’amore

Intriso di passione e ironia, libro godibile e semplice nell’afflato, contributo prezioso nella panoramica della letteratura saggistica è quello scritto da Marina Terragni, La scomparsa delle donne, maschile, femminile e altre cose del genere (Arnoldo Mondadori, Milano 2007, pp 235 euro 16,00).

L’autrice, che collabora per varie testate giornalistiche e radiofoniche, editorialista tra l’altro di Io donna – Corriere della Sera, riesce a trasferire in lingua corrente il senso della propria esperienza elaborando, a partire da sé, le occasioni di riflessioni vissute negli incontri alla Libreria delle donne di Milano, luogo di pratica politica come attesta la rivista Via Dogana che lì nasce.

Rendere facile la lettura, con un linguaggio vero per quanto è interlocutorio, su temi che facili non sono per quanto desueti risultano, è un impegno volto ad elargire valore – e sostanzialmente valore politico – in ciò che quotidianamente si vive o si è vissuto in relazione a uomini e donne. Tenendo presente che, senza il riconoscimento della reciproca singolare differenza, la messa in parole dell’esperienza stessa costituisce un esercizio autoreferenziale, un resoconto declamatorio, una pretesa di ragione da regime di verità. Il libro di Terragni suggerisce che i guadagni simbolici, e con maggior evidenza quelli sociali, se avvengono, avvengono sempre in relazione ad altri, altre. E lo sono – guadagni – quando spostano il proprio sguardo sul mondo e sulle cose del mondo, se perdono le certezze assunte da quelle posizioni statiche, inerti che così spesso affliggono il libero senso dell’agire umano. E, altrettanto dolorosamente, restringono l’orizzonte del pensiero. Cancellando le ricchezze della differenza e dello scambio il dominio sull’altro si manifesta anche in disagio per se stessi.

La scomparsa delle donne è titolo così chiarificato: La differenza femminile rischia di estinguersi. Non c’è quasi più nessuna donna che voglia prendersi la briga di essere una donna. Siamo diventate tutte veri uomini, senza nemmeno aver saputo cosa sarebbe stato essere ‘vere donne’. Una scomparsa puramente simbolica perché le donne sono dappertutto, al prezzo però di aver perso molto del principio femminile e di non sapere più onorare la madre. Sono questi passaggi della politica delle donne (non ‘per’ le donne come spesso si fraintende) a intessere il testo di Marina Terragni, frutto e preziosa semenza del pensiero della differenza sessuale: un pensiero non fissatosi al femminismo emancipazionista che rischia, appunto, l’evanescenza del femminile.

La politica delle donne e le pratiche da essa inventate (partire da sé, lavoro sul simbolico, priorità delle relazioni, gruppi di autocoscienza, politica del desiderio) pongono, nella relazione asimmetrica dei sessi, un punto di domanda cruciale rivolto, senza mezzi termini, prevalentemente ai maschi affinché, come già è stato fatto da alcuni (1), diano parola, a partire da sé, al senso della loro virilità. La questione è cruciale – si legge – un uomo può essere un uomo senza esercitare il suo dominio su una donna? In altre parole, il dominio è costitutivo dell’identità maschile o ne può fare a meno? Non è forse questa la domanda fondamentale su cui dovremmo esercitare il nostro pensiero di donne e uomini post-patriarcali? La formulazione interrogativa opera un decentramento simbolico rispetto al luogo della politica istituzionale, quella dell’amministrazione della cosa pubblica perimetrata dagli emicicli parlamentari e ridotta alle fazioni partitiche, giacché la domanda riporta al cuore della vita.

Quattordici sezioni, un’introduzione e un Terzo tempo – da A lavorare! a Violenti e Violente, da Libertà senza emancipazione a Politica, da Femminicidi a Bellissime, da Il grande bordello a Uno che forse ha capito, da Casalinga felix a Ragazze perfette, da Colf a Madri, Le altre – svolgono l’argomentazione sulle forme che assume il dominio maschile, delineandole non con l’intento di recriminare ma per cercare di capire e instaurare un nuovo rapporto tra i sessi.

Nel dominio maschile rientrano, stupri inclusi, le violenze, il maggior numero delle quali avviene nel mondo occidentale da parte di uomini che vivono nella stessa famiglia o comunque conosciuti dalla vittima: violenze che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono la principale causa di morte per le donne tra i 16 e i 44 anni, prima delle malattie e degli incidenti stradali. Sordida, implacabile, nel dominio maschile alligna la svalorizzazione, se non il totale oblio, dell’opera femminile di civiltà. Quella che si compie nella cura dell’esistente, dal dare la vita al renderla più umana, con il decoro degli abiti, con il cibo assaporato – la tavola apparecchiata, la pulizia e l’ordine della casa, la grande economia di scambio che è l’economia domestica dove la convivialità dell’ambito quotidiano conduce il discorso tra i corpi bisognosi alla civiltà delle relazioni. In La scomparsa delle donne non viene però negata una certa complicità concretizzata da un allettante femminismo (uguaglianza con gli uomini e pari opportunità per realizzarla) verso questa forma di dominio svalorizzante l’opera femminile di civiltà. Né è sottaciuto il grado di sofferenza, nascosta, deviata e rientrata, con sintomi di disagio, con aberranti atti di degrado, nel corpo fisico e sociale. Torturatrici e donne kamikaze incluse.

Se tutto ciò di cui scrive Marina Terragni nel suo incisivo e audace libro non è politica, non lo è perché tratta qualcosa che va ben oltre il potere e il dominio, senza dimenticare però dove stanno le loro radici. Di sicuro è qualcosa che non ha bisogno di quote rosa nei partiti e in Parlamento per l’esserci e l’agire delle donne. Sia ben chiaro che, se una norma istituzionale riuscirà mai ad essere approvata e funzionare, non è certo Marina Terragni a opporvisi o a censurare chi per essa si prodiga. Ma lei si considera una pentita delle quote. Per lei politica è in qualunque luogo le donne sappiano produrre dei cambiamenti senza che nessuno le abbia delegate a fare questo. E dove c’è una donna che si muove non nonostante, ma assumendo il fatto di essere una donna, spesso niente resta come prima.

Monica Giorgi

Monica Giorgi

1. Cfr La violenza contro le donne ci riguarda: prendiamo la parola come uomini. La Repubblica ottobre 2006.

Quando le parole sono

gocce di sangue...

Lo sappiamo: la verità si racconta arrangiandola. Non perché possa far meno male. Piuttosto affinché il male si conosca in tutta la sua cruenta e sanguinolenta inutilità. Così è per l’opera prima di Babsi Jones, Sappiano le mie parole di sangue (Rizzoli 2007, pagg. 260, euro 16,50) un taccuino di guerra che si trasforma in un romanzo sincopato dov’è raccontata la storia di quattro donne assediate all’interno di una stanza spoglia di un palazzo diroccato di Mitrovica in Kosovo nel corso dell’ultima guerra balcanica. Una guerra dimenticata al pari di tante altre guerre combattute in nome di principi umanitari scanditi da bombardamenti sui civili al fine di far rispettare le risoluzioni dell’Onu, frutto di imbrogli, menzogne, connivenze.

La giovane autrice milanese dallo pseudonimo straniero – retaggio di un recente passato ai vertici del showbiz musicale internazionale – incalza e aggredisce il lettore con una prosa che non lascia scampo tanto è rapida nel tracciare il punto di non ritorno fra un reportage che testimonia l’attimo presente di una situazione estrema e violenta (come appunto è la descrizione dei sette giorni in cui si dipana la realtà dell’assedio nella città kosovara per annientare le ultime presenze serbe) e la riflessione piana e profonda del perché si è giunti a scatenare la guerra nei balcani, soffiando sul fuoco delle differenti etnie e religioni (cogliendo appieno l’ipocrisia e la falsità delle democrazie occidentali nello spalleggiare l’islamismo croato-bosniaco per indebolire il nazionalismo serbo).

Nel farlo, ricorre ad uno stile che incide la carne viva di un corpo offeso e martoriato da una guerra a noi vicina, ma già dimenticata grazie alle massicce dosi di indifferenza che si sono ormai sedimentate in un’opinione pubblica distratta, imbambolata ed ammutolita. La cui colpa principale risiede – più che nel credere – nel volere un’informazione obiettiva su quanto accade nei principali scenari di guerra in campo internazionale, quasi che l’incertezza, la perplessità, il dubbio, ma soprattutto l’incapacità di raccontare quanto sta accadendo in modo semplice e lineare non sia indice di una scrupolosa ed attenta osservazione dei fatti, ma piuttosto una confusione colpevole nel non chiarire da che parte sono le vittime e da che parte gli assassini. Perché, altrimenti come poter legittimare l’odioso ossimoro della guerra umanitaria, in modo da far presto e in fretta nell’intervenire con bombe intelligenti, le cui stragi di donne e uomini – nelle piazze dei mercati e sui treni passeggeri – sono soltanto “effetti collaterali”?

Già, perché i reportage di guerra, i taccuini dal fronte, sono sempre stati dei racconti sulla guerra e quasi mai storie di guerra, e la differenza non è poca cosa, come dimostra appunto il libro “sappiano le mie parole di sangue”. Qui la scrittura non scende a patti con gli aggettivi, né è possibile trovare lemmi alternativi a bombe, progrom, morti, fame, sangue…Sì, il sangue che non fa rumore quando esce copioso dalle membra disfatte e ferite dalla vita che se ne va, dalla vita che viene. Ma per capire ciò bisogna esser donna, vivere l’affronto, l’offesa personale, intima, che ogni conflitto bellico reca al proprio corpo; bisogna saper osservare i particolari, astrarsi dal generale, ma soprattutto accettare di combattere la propria guerra: quella contro tutte le supposte verità e contro tutte le palesi menzogne.

Babsi Jones ci ha provato. Ha condotto una guerra personale contro quell’inferno balcanico – hanus mundi – dove con facilità si è voluto far dimenticare ciò che non si doveva ricordare del suo passato nazista e del suo integralismo islamico presente, in modo da appiattire tutto e confondere ogni cosa sul fondale della supremazia militare ed ideologica serba. Facile e comoda interpretazione fornita dagli apparati mediatici mainstream per giustificare e santificare la guerra nella ex Jugoslavia da quando “l’immortale Tito” – il 4 maggio 1980 – se n’è andato, lasciando la scomoda eredità di sei stati, cinque nazioni, quattro lingue, tre religioni, due alfabeti, improvvisamente liberi d’essere preda d’interessi particolari: la Chiesa apostolica di Stepinach e Wojtyla volta a cristianizzare il mondo slavo; le brame del capitale tedesco all’indomani della riunificazione delle due germanie nella regione slovena; gli interessi coloniali di Stati Uniti e Unione Europea combattuti finanziando l’integralismo islamico in Bosnia…

Una guerra personale, dicevamo, quella che l’autrice ha intessuto in un testo che – come lei stessa ha ammesso – è quasi un romanzo, dove la finzione e la realtà si scambiano le parti attraverso un’immaginazione personale e collettiva pregna del sapore dolciastro del sangue che si appiccica all’odore acre della morte quotidiana fatta di mancanza d’acqua, di cibo, di speranza. Sette giorni nell’inferno di Mitrovica scritti su di un taccuino per raccontare ciò che accade ovunque nel mondo, quando le domande sono monete fuori corso e ad incassare è il capitale di risposte accumulato per pigrizia, noia, convenienza. E allora questo inquest amletico che accompagna il libro sin dal suo titolo, ricordandoci che “c’è del marcio nel regno di Danimarca”, è un viatico indispensabile per sopravvivere in una realtà dove la menzogna giustifica ogni guerra al punto che per raccontarne la verità occorre arrangiarla.

Babsi Jones c’è riuscita, scrivendo un piccolo capolavoro che si staglia gigantesco sopra una letteratura contemporanea italiana (e non solo) ridotta a larva. Chapeau.

Gianfranco Marelli Gianfranco Marelli

Con il cuore

nel cuore

È appena uscito nelle librerie Attenti all’uomo bianco (diario africano di un architetto di Emergency) (Eleuthera, Milano 2007, euro 12,00, prefazione di Gino Strada). È una sorta di diario di cantiere scritto tra Sudan e Italia che ripercorre l’esperienza fatta dall’autore, come architetto di Emergency, durante la costruzione dell’unico centro africano di cardiochirurgia in grado di fornire assistenza gratuita in un’area di due milioni di kilometri quadrati e per la popolazione di dieci paesi. Pubblichiamo stralci dell’introduzione dello stesso autore.

Le pagine che seguono sono una sorta di diario di cantiere scritto tra il Sudan e l’Italia che ripercorre l’esperienza fatta, per conto di Emergency, prima come logista edile e poi come architetto dell’unico centro Africano di cardiochirurgia che fornirà assistenza gratuita in un’area di dieci milioni di kilometri quadrati abitata da più di trecento milioni di persone.

Sono riflessioni e pensieri, ma è soprattutto il racconto di cosa sia stato progettare e costruire avendo come fondale: la fame, la morte, la guerra, il deserto. Per questo operare in una regione come il Sudan reduce da una ventennale guerra civile ha richiesto l’assunzione di criteri progettuali innovativi sia dal punto di vista teorico che pratico imponendo una profonda riflessione sui princìpi etici che stanno alla base della progettazione architettonica.

Questo lungo percorso di trasformazione e crescita è stato possibile anche grazie ad alcune letture che sono state fondamentali per la comprensione e lo sviluppo di quest’esperienza umana e professionale.

L’altra Africa – di Serge Latouche, Perché viviamo – di Marc Augé. e per finire Totalità ed Infinito – di Emmanuel Lévinas. sono testi più volte citati nel mio racconto come una sorte di controcanto al vissuto quotidiano. Sono testi che mi hanno aiutato a mettere in risonanza l’identità culturale e sociale del Sudan con il suo genius loci e con le problematiche tecniche connesse alla realizzazione di un centro di cardiochirurgia d’eccellenza. Soprattutto sono libri che mi hanno aiutato a riscoprire che attraverso l’architettura è ancora possibile ribadire l’idea che i Diritti possono essere un patrimonio comune senza distinzioni di razza, sesso, religione, ceto sociale.

Il farsi del progetto è stato una sorte di cantiere medioevale dove il costruito è stato il frutto dell’apporto pratico ed ideale di tutti i componenti del gruppo sia esterni che interni al progetto. Un processo partecipativo che ha avuto come baricentro il tentativo di re-inventare un’“architettura solidale”, empatica, etica ma anche “bella” o come l’ha più volte definita Gino Strada: “scandalosamente bella”.

Dove lo scandalo è stato nell’essere questa un’architettura profondamente radicata nella geografia culturale e sociale del Sudan ma anche in quella forma di utopia che è la rivendicazione dei Diritti universali.

È stata un’avventura appassionante che ci ha visto coinvolti per circa tre anni con un entusiasmo e una passione che non avevo mai avuto occasione di sperimentare nella mia non brevissima esperienza professionale ed umana.

Sin dall’inizio nulla è stato dato per scontato perché non si sono mai seguite strade canoniche al progetto; nel bene e nel male!

In questi anni non abbiamo fatto altro che inseguire il sogno di quest’ospedale nel deserto fisico ed umano di quest’angolo d’Africa, a volte con il timore che il nostro progetto potesse essere una “fata morgana“ .

Invece, eccomi qui a raccontare ed a condividere la “fata morgana” trasformata in realtà.

Il centro “Salam” di Emergency è così diventato la visione di un mondo possibile; perché, in un paese in cui la sofferenza, l’abbandono, la guerra, la miseria sono strutturali al vivere quotidiano, un centro sanitario d’eccellenza dove rivendicare il diritto di tutti ad una salute gratuita e capace di essere “scandalosamente bello” ha assunto un significato emblematico, non solo un segno di speranza per l’oggi ma un’utopia lanciata verso il futuro.

Raul Pantaleo Raul Pantaleo

raul.pantaleo@tamassociati.org

La lezione

di Kropotkin

Si intitola Il nuovo mutualismo. Sobrietà, stili di vita ed esperienze di un’altra società (Feltrinelli, Milano 2007, pagg. 200, euro 10,00). È l’ultimo libro di Lorenzo Guadagnucci, giornalista, che a Genova nel 2001 fu pestato ed arrestato. A partire da questa sua esperienza ha scritto due volumi: Noi della Diaz (2002) e La seduzione autoritaria (2005) ed è stato tra i fondatori del Comitato Verità e Giustizia per Genova.

Pubblichiamo qui uno stralcio dal suo volume, fresco di stampa, sul mutualismo.

La nascita di una nuova economia, potenzialmente capace di sostituire il sistema esistente, è un percorso ambizioso e difficile, da realizzare nel medio e forse lungo periodo. È una prospettiva che richiede un profondo cambiamento d’orizzonte e un ampio dispiegamento di energie morali ed economiche, ma è anche un’urgenza, di fronte alla disgregazione sociale, alle diseguaglianze crescenti, all’affermazione dell’economia di guerra e ai drammatici disastri ambientali. Non c’è niente di impossibile. L’esperienza argentina insegna: in pochi anni è possibile assistere a radicali trasformazioni dell’organizzazione sociale e produttiva, e all’esplosione di una creatività popolare insospettata. L’autogestione ha ripreso improvvisamente vigore, facendosi largo fra le macerie del neoliberismo.

Più di cent’anni fa lo scienziato e pensatore anarchico Petr Kropotkin pubblicava un testo ricco e molto originale – ‘Il mutuo appoggio’ – nel quale ripercorreva la storia dell’umanità sulle tracce di sistemi sociali imperniati sull’aiuto reciproco. Kropotkin intendeva mostrare le basi storiche e culturali di una visione solidale delle relazioni umane che già allora pareva perdente, di fronte al capitalismo individualista e al darwinismo sociale montante. Colin Ward, nell’introduzione a una riedizione (parziale) di quel libro, uscita in Italia nel 1996, scrive: «La situazione che Kropotkin aveva di fronte a sé era simile a quella che ci troviamo di fronte oggi, in giro per il mondo. Un quarto di secolo fa, il sociologo britannico Richard Titmuss ci ha messi in guardia su quella che lui ha chiamato la ‘resurrezione filistea dell’Uomo Economico nella politica sociale’. Abbiamo tutti potuto vedere di che cosa si tratta con la nuova religione dell’economia di mercato. Lo scopo di Kropotkin era di mostrare l’importanza del mutuo appoggio nell’evoluzione umana e in quella animale. [...] Le istituzioni di reciproco aiuto hanno qualcosa in più del loro valore funzionale. Sono una misura e un indicatore della salute di ogni società».

|

Oggi, in un mondo totalmente cambiato, ci sono esperienze, come quella dell’open source maturata in campo informatico, che dimostrano come la cooperazione e la condivisione possano essere più efficienti e desiderabili della competizione e della piena concorrenza, considerati i valori centrali e indiscutibili delle nostre società. E abbiamo visto quanto siano numerosi e vitali i germi di quella società sobria, democratica e conviviale che è il punto d’arrivo della «rivoluzione» in corso.

Quel che resta da fare, per le tante nicchie di economia alternativa sorte nelle società occidentali, è dimostrare

che il passaggio dal piccolo al grande non è un’impresa impossibile, e che può essere intrapresa anche senza partire da condizioni sociali disastrose, come quelle affrontate in Argentina dopo il crac del 2001. La costruzione di un nuovo tessuto economico e culturale è un percorso molto complesso, che deve affondare radici profonde nella società. Come abbiamo visto, esiste però un terreno fecondo e c’è anche una tradizione da rinnovare e reinventare. Ed è bene essere consapevoli, come avverte ancora Pino Ferraris, che la buon volontà non basta. Servono ambizioni forti, «buone pratiche» diffuse e soprattutto il recupero di un’autonomia così piena che arrivi al punto di dettare nuove regole: «L’altra economia che nasce non può affidarsi ai rapporti informali, né vivere senza autentica autonomia. Deve darsi proprie regole. Non è una mera questione di forme: non dimentichiamo che le vecchie società di mutuo soccorso sono morte pur di non accettare statuti imposti dallo stato. Erano autoregolate, indipendenti, e sono state spazzate via tramite la legge, che allora come oggi riflette le esigenze del capitalismo. Va recuperata la produzione sociale del diritto, deve rivivere un autentico pluralismo giuridico. Oggi prevale la ‘legge dei mercanti’, domani dovrà esserci la ‘legge della solidarietà’».

Lorenzo Guadagnucci Lorenzo Guadagnucci

Geografia fa rima con

anarchia

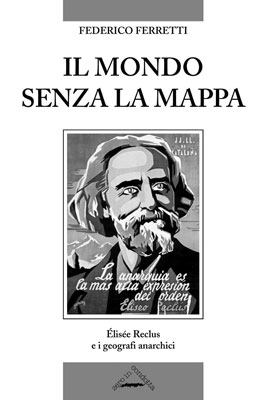

Si può dire che Il mondo senza la mappa. Elisée Reclus e i geografi anarchici di Federico Ferretti (Zero in Condotta, Milano 2007, pagg. 187, euro 15,00) è un libro necessario. Per i geografi e per chi ama la geografia, ma anche per chi si interessa di anarchismo in senso ampio e non storico-ideologico.

Eliseo Reclus è un geografo troppo noto tra gli anarchici per immaginare che si possa dire di più, ma in effetti, se ci pensiamo, la parte della sua vita e della sua attività scientifica prima della Comune di Parigi, rimane ai più sconosciuta o comunque molto vaga.

Questo libro non solo ci informa su alcune vicende personali della prima parte della sua vita, ma le inquadra in un contesto di formazione personale, in un periodo in cui ha fatto scelte discriminanti per se stesso, confermate poi dalla coerenza della sua vita. E grazie a questo racconto viene recuperato l’aspetto teorico-concettuale della sua geografia (e poi del suo anarchismo) che tanto deve al contatto diretto con la persona e le teorie del geografo Carl Ritter. Il quale ha avuto come studenti anche Wilhelm Hegel e Friedrich Ratzel, testimoniando così che non basta avere “buoni maestri” perchè poi le scelte personali seguono percorsi e storie individuali.

Qui vale la pena ricordare due degli elementi fondanti dell’approccio di Ritter: quella “geografia comparante” che sarà una costante reclusiana e la visione della Terra come globo e non come carta piana; visione tipica dei cosiddetti Erdkunder: von Humboldt e Ritter. È la stessa visione “globale” del pianeta come tutt’uno, che porta al volontarismo geografico anarchico, che “legge” il mondo per cambiarlo nella sua totalità.

Da quel periodo iniziale Reclus sviluppa la sua concezione del rapporto dinamico (quasi taoista) tra natura e esseri umani, il concetto di Mediterraneo come area integrata di scambio, il fiume come ambiente unitario e non divisione/separazione, l’importanza delle fasce climatiche nelle migrazioni “orizzontali” (cioè est-ovest). Sono nodi concettuali che nei fatti criticano la geografia lascito millenario di Eratostene e della scuola di Alessandria, rifacendosi piuttosto all’approccio di Strabone (e di Erodono, aggiungiamo noi).

Quello che il libro evidenzia opportunamente è il carattere ancora aperto del dibattito intellettuale europeo di quel tempo, direttamente riferito alle implicazioni delle recenti teorie di Darwin e alle valutazioni personali dell’evoluzione come giungla competitiva oppure come adattamento che è o può essere cooperativo.

In questo quadro teorico ancora in formazione le notizie che il libro ci dà di Charles Perron, il cartografo dei 19 volumi della Geografia Universale reclusiana, sono ancora più utili e significativi; perché riportano in luce una figura “persa” dalla memoria geografica e anarchica. Perron non è stato solo cartografo/geografo, ma anche un abile “artigiano” nella costruzione dei rilievi, quelle sezioni di territorio tridimensionali e in scala che i più vecchi di noi ricordano essere presenti in tutte le aule speciali di geografia/scienze naturali dei licei più antichi e delle università. Rilievi ormai quasi del tutto scomparsi e considerati poco più di una curiosità, mentre il libro ci mostra quanto fossero attuali e oggetto di forte dibattito intellettuale nell’aspra battaglia che a fine ottocento si stava combattendo tra la geografia “globale” (cioè riferita al globo tridimensionale) e la carta bidimensionale, normativo-simbolica. Quest’ultima, poi, risultata vincente in parallelo al consolidarsi dello stato e della sua pretesa di controllare tutto il territorio entro i confini, tracciati sulla carta piana per segnare il possesso a prescindere dalla conformazione de territorio.

La visione e il riferimento al globo, nella concezione di Perron, erano pensati per rendere più evidenti agli occhi dei giovani e di tutti la necessità di una equa distribuzione delle risorse; che poteva essere realizzata solo a partire da una chiara consapevolezza della loro ineguale distribuzione e di cosa si dovesse fare per ridistribuirle a favore dell’umanità. Obiettivo tutto politico, come si vede, e pienamente nel solco dell’attivismo egualitario anarchico del tempo. Un Perron, dunque, non mero esecutore di carte, ma parte attiva nella lotta ideale all’ineguaglianza.

|

Ancora più interessante la parte del libro che ci ricorda un’altra figura, Leon Metchnikoff, collaboratore di Reclus, geografo e anarchico. Anche Metchnikoff è una figura del tutto assente nelle memorie storiche della geografia eppure ha scritto molto, non solo sull’Asia orientale e il Giappone che aveva visitato a lungo, ma anche sul rapporto tra l’evoluzione sociale dei raggruppamenti umani in relazione alle tipologie di territorio. Con un approccio che dà valore alla natura come “altro” dall’essere umano senza scadere nel determinismo.

Ma quello che ci hanno raccontato e ci raccontano della storia della disciplina geografica è parziale e capzioso. È sparita del tutto l’ampiezza e l’interdisciplinarietà del dibattito intellettuale a cavallo del secolo per lasciare spazio solo al confronto tra la cosiddetta scuola tedesca di Ratzel e quella francese di Vidal de la Blache. E così scopriamo che Metchnikoff ha elaborato il concetto di civiltà come accumulo di apprendimento (altro che Huntington e il suo “scontro di civiltà”!), che ha inquadrato l’evoluzione dei gruppi umani in tre fasi storiche, in tre tipi di raggruppamenti e in parallelo con tre tipi di spazio geografico (fiume, mediterraneo, oceano), giungendo a conclusioni “possibiliste” che la storia ufficiale delle disciplina attribuisce molto erroneamente a Vidal de la Blache e più comprensibilmente a Lucien Febvre, che però è decisamente posteriore.

Anche lui condivide la concezione “globale” di Reclus e Perron finalizzata al compito politico e sociale dell’uguaglianza, e che vede la geografia come conoscenza fondamentale e utile per raggiungere tale scopo. Anch’egli fa la sua parte a favore del globo nella lotta contro le carte piane di cui non fa uso nei suoi scritti.

La parte del testo relativa a Kropotkin è più familiare per chi ha qualche cognizione di geografia e di anarchismo, ma l’autore riesce a recuperare informazioni spicciole e aneddoti sulla sua vita che riesce ad inquadrare nel suo attivismo anarchico e soprattutto geografico, evidenziando i contatti, le collaborazioni, l’apertura mentale del dibattito intellettuale che fa apparire quello contemporaneo come molto più ideologico e settario. È la geografia accademica “moderna” che ha “normato” la geografia e cancellato il pensiero anarchico come poco rilevante. L’attualità di Kropotkin appare in tutta la sua ampiezza quando si legge delle sue riflessioni circa le differenti regole di “funzionamento” dei luoghi e dei territori determinato dagli specifici rapporti tra territorio e gruppo umano.

La parte finale del libro, dedicata alle vicende di Reclus a Bruxelles e alla parte finale della sua vita, recuperano informazioni significative e utili, ancora una volta riferite alla sua continua battaglia perchè ai giovani si insegnasse la corretta percezione della sfericità della Terra e dell’importanza delle riproduzioni in rilievo della superficie. Con un approccio descrittivo attento ai fenomeni di lunga durata che si ritroverà sostanzialmente simile nel successivo Febvre e nei più famosi e accreditati Fernand Braudel e la scuola delle Annales.

Infine, e non è cosa da poco, è un libro bello da leggere. Scorrevole, fluido nell’esposizione dei concetti, divulgativo. Nella migliore tradizione anarchica.

Fabrizio Eva Fabrizio Eva

|