|

dibattito

Il suicidio del capitalismo?

di Enrico Maltini

con uno scritto di David Graeber

Con il suo libro Il capitale nel XXI secolo, l'economista francese Thomas Piketty ha messo in crisi gli adepti dell'attuale struttura capitalistica.

Questo sistema sarebbe irrimediabilmente minato dall'aumento insostenibile delle diseguaglianze. Per questo la questione della distribuzione della ricchezza andrebbe oggi posta al centro.

“la libertà politica senza

eguaglianza economica è un inganno, una frode, una bugia”

Michail Bakunin

“Credo

nel capitalismo, nei mercati aperti e nella proprietà

privata...” sono parole di Thomas Piketty che si possono

leggere nell'inserto culturale del Corriere della Sera

del 9 ottobre scorso. E proprio questo è il bello: perché

uno che nel capitalismo ci crede, sta provocando da qualche

tempo una crisi di sconforto negli adepti dell'attuale struttura

del capitale, dei mercati aperti e della proprietà privata.

Contraddizioni in seno al capitalismo? Vediamo. “Credo

nel capitalismo, nei mercati aperti e nella proprietà

privata...” sono parole di Thomas Piketty che si possono

leggere nell'inserto culturale del Corriere della Sera

del 9 ottobre scorso. E proprio questo è il bello: perché

uno che nel capitalismo ci crede, sta provocando da qualche

tempo una crisi di sconforto negli adepti dell'attuale struttura

del capitale, dei mercati aperti e della proprietà privata.

Contraddizioni in seno al capitalismo? Vediamo.

Il capitale nel XXI secolo. Con questo titolo temerario,

l'economista francese Thomas Piketty ha pubblicato nel 2013

un volume di oltre 900 pagine (nella traduzione italiana di

Bompiani, 2014, 22 euro), che chi scrive non esita a definire

sorprendente. Sorprendente in primo luogo perché

comprensibile ai non addetti e di facile e perfino piacevole

lettura, cosa di per sé straordinaria per un testo di

economia, poi perché già nella premessa espone

i risultati più significativi, così che chi vuole

si accontenta e chi non si accontenta può approfondire

i diversi aspetti leggendo i capitoli relativi, ciascuno dei

quali ha un senso compiuto. Sorprendente infine perché

ha suscitato dibattiti accesi tra gli economisti, gettando nella

costernazione gli adepti dell'accademia, egemonizzata dal pensiero

neoliberale. Il dramma di quest'ultima è che il soggetto

non può essere tacciato di essere marxista né

anarchico né comunque un rivoluzionario antisistema.

E perché lo sconforto? È che costui ha dimostrato

con una serie di numeri, dati e diagrammi di “precisione

atroce e difficilmente confutabile”, che in un regime

capitalista, se non intervengono fattori esterni di disturbo,

i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre

più poveri, ma alla fine inevitabilmente tutto il sistema

va a rotoli.

Un trattato su uguaglianza e disuguaglianza

Il libro tratta del “Capitale” considerandone l'aspetto

più essenziale e meno dibattuto: la sua distribuzione

tra gli abitanti in tempi e luoghi diversi ed è di fatto

un grande trattato sull'uguaglianza e la disuguaglianza. L'autore

parte da una constatazione semplice ma fondamentale, quasi tautologica:

in ogni dato momento il mondo, o una parte di esso, ha una ricchezza

data, nè più nè meno, dunque la questione

fondamentale dell'economia, la sola che davvero conta, è

come quella ricchezza si distribuisce fra gli abitanti. Un argomento

che gli economisti hanno sempre trattato poco, lasciandolo semmai

ai politici e ai sociologi. Ma politici e sociologi non hanno

il rigore del ricercatore e hanno in compenso una ideologia

di riferimento che falsa inevitabilmente l'analisi. Inoltre

l'autore del libro non ha alcuna pretesa di costituire una teoria

economica, ma solo di osservare l'andamento delle disuguaglianze

nell'ambito del sistema reale e individuarne, più che

le ragioni primarie, che sono materia di più alta speculazione

socio-politica e filosofica, le cause contingenti e le loro

correlazioni. L'interesse e l'urgenza, dell'argomento

viene rimarcata da Piketty perché a suo giudizio tali

disuguaglianze possono diventare, e stanno diventando, insostenibili

tanto da pregiudicare lo stesso sistema capitalistico. “L'economia

deve rimettere la questione della distribuzione del reddito

al centro dell'analisi economica” scrive, e per far questo

la questione deve essere considerata, nella misura del

possibile - l'economia non è una scienza esatta - con

un approccio scientifico, politicamente laico, e fondato

su numeri, fatti e dati.

Come in ogni lavoro di ricerca che si rispetti, la “parte

sperimentale” è preceduta da una trattazione -

quella che nelle pubblicazioni scientifiche prende il nome di

“materiali e metodi” - ove l'autore descrive le

fonti dei dati e la metodologia di elaborazione. Seguono l'analisi

critica dei dati raccolti, la discussione dei risultati e le

conclusioni. In verità, in questo caso proprio la ricerca

e la raccolta dei dati, attinti da fonti storiche largamente

inesplorate e su lunghi periodi di tempo è forse la parte

più sostanziosa del lavoro, tanto che la loro sempilce

esposizione è di per sè estremamente eloquente.

In nome della trasparenza, e a suo dire per favorire critiche

e contributi, l'autore ha messo tutti i dati originali e i dettagli

delle metodologie di elaborazione in un sito internet consultabile1.

Rispetto al quadro storico e geografico, la trattazione parte

dai pochi dati disponibili sulla situazione nel XVIII secolo,

fino ai dati e alle statistiche sempre più attendibili

dei tempi nostri (al 2010-2012 per l'esattezza), con un riferimento

in particolare a Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia e

Regno Unito, ma che si estende ad altre parti del mondo. Una

mole di dati davvero impressionante, che giustifica l'entità,

anche ponderale del volume.

Piketty richiama brevemente le classiche teorie economiche:

da Robert Malthus (Saggio sul principio di popolazione,

1798) per il quale l'aumento vertiginoso della popolazione dei

contadini poveri a cavallo del 19° secolo si prospettava

come il vero problema che terrorizzava la ricca nobiltà,

a David Ricardo (Principi dell'economia politica e dell'imposta,

1817) per il quale la crescita continua della popolazione, a

fronte di una quantità finita di terre coltivabili, avrebbe

alla lunga creato pochi ricchissimi proprietari e uno stuolo

di contadini miserabili, con inevitabili rivolte e sconquassi

sociali. Per inciso Ricardo (già allora più avanti

di Matteo Renzi?), proponeva come efficace rimedio una forte

imposta fondiaria: l'aborrita patrimoniale, come diremmo

oggi.

Cinquant'anni dopo Karl Marx pubblicava il primo libro del Capitale,

ove non più di una società agricola si trattava,

ma di una dinamica industriale in pieno sviluppo e in mano a

pochi non più latifondisti, ma veri “capitalisti”,

cui faceva fronte lo sfruttamento di schiere non più

di contadini ma di un proletariato industriale, altrettanto

miserabile. Con la crescita della popolazione, l'esodo dalle

campagne e il capitale industriale che - a differenza di quello

fondiario - non è limitato e consente un'accumulazione

infinita, arriverà quello “spettro che si aggira

per l'Europa, lo spettro del comunismo”, che condurrà

all'inevitabile vittoria finale del proletariato. Non è

andata esattamente così... ma quella è un'altra

storia.

Meriti e demeriti di quelle e di altre teorie meno note vengono

discussi e una prima osservazione che ne deriva è che

in economia ogni determinismo, anche relativo alle origini delle

disuguaglianze, è fallace: non esistono meccanismi puramente

economici perché sempre i cambiamenti politici e sociali,

l'incidenza di guerre e rivoluzioni, tanto sociali che tecnologiche,

e/o di altri eventi straordinari, catastrofici nel senso

proprio di “capovolgimenti”, ne modificano l'evoluzione.

Una seconda “lezione”, che è tra i nodi centrali

del libro, è che “la dinamica della distribuzione

delle ricchezze si muove su fenomeni di grande portata”

e non esiste alcun naturale meccanismo intrinseco che determina

nel tempo una riduzione delle differenze (come è invece

tesi di tutte le ideologie liberali, a partire dalla mitica

mano invisibile del mercato, di Adam Smith2).

Di fronte alla serie storica dei livelli di uguaglianza-disuguagliaza

nei diversi paesi l'assioma liberista secondo cui il “libero

mercato” senza vincoli e regole e fondato sul solo meccanismo

domanda-offerta, determinerebbe il migliore dei mondi possibili3

e il più democratico, frana fragorosamente. Non a caso

uno dei (pochi) tentativi nostrani di confutare le teorie di

Piketty è firmato da Oscar Gianninio, in un blog che

ha come motto “Perchè il mercato ha ragione anche

quando ha torto”. Tutto dire, quanto a fanatismo ideologico!

Viceversa, il libro è stato giudicato fondamentale da

ben altri economisti “eretici” quali il premio Nobel

Peter Krugmann e Joseph Stigliz.

Quanto sono grandi le disuguaglianze?

Un buon indicatore del livello di disuguaglianza in un paese

è la quota di reddito che il 10% (il decile) più

ricco della popolazione ha in rapporto al reddito globale4.

Tale quota risulta, ad esempio negli Stati Uniti tra il 1910

e il 1920 del 40% circa (ossia il 10% più ricco si spartiva

il 40% del reddito globale, lasciando il restante 60% per il

90% della popolazione), la quota cresceva fino ad oltre il 45%

nel 1940, scendeva improvvisamente al 35% tra il 1940 e il 1980,

per poi risalire costantemente, raggiungendo il 50% circa nel

dato del 2010. Un andamento ad U che si ripete nei paesi occidentali,

con ordini di grandezza simili.

Ma dobbiamo anche sapere che dentro quel 50-60% del reddito

che va al 90% dei meno ricchi, si nasconde un'altra enorme sperequazione:

al 50% dei più poveri, ovvero il 30% della popolazione,

tocca una quota che va dal 2 al 5% del totale (il 4% in Francia,

il 2% negli USA).

Dati analoghi sono spesso riportati dai media, con una qualche

indignazione per la palese ingiustizia che descrivono, ma con

molto meno impegno nell'indagare sulla loro origine e ancor

meno sui possibili rimedi. Tanto ci pensa, come sappiamo, la

mano invisibile...

II dati sopra riportati sono un esempio ma nel libro che, ripetiamo,

è tutto impostato sulla misura delle disuguaglianze,

troviamo un'infinità di altri dati, rapporti e correlazioni

sulle divergenze di reddito e di capitale nei diversi paesi,

dagli Stati Uniti alla Scandinavia, dal Giappone all'Africa

sub-sahariana e nelle diverse epoche. Una mole di dati troppo

difficile da sintetizzare.

Diciamo solo che il reddito medio nei paesi ricchi è

oggi di 2500-3000 euro mensili, nei più poveri di 150-200

euro mensili e la media mondiale di 600-800 euro mensili, è

su questi valori medi che si innestano mostruose disuguaglianze.

Qual è il primo motore delle divergenze?

Il tema dell'origine e dell'evoluzione delle differenze è

il nucleo centrale del libro: secondo l'autore in un regime

capitalistico puro, in assenza di turbamenti extra-ordinari,

il fattore principale da cui derivano uguaglianza e disuguaglianza

è il rapporto tra reddito del capitale e reddito del

lavoro. Questa la spiegazione:

in un dato tempo e in un dato luogo, in un piccolo villaggio

come nel mondo intero, l'economia risponde ad una equazione

semplice:

la ricchezza R, intesa come reddito nazionale

globale, è data dalla somma dei redditi da capitale r

e dei redditi da lavoro g.

R = r + g

Piketty individua un fattore fondamentale di divergenza quando

r > g, ovvero quando, per un periodo relativamente

lungo, i redditi da capitale sono maggiori dei redditi da

lavoro.

Il rapporto fra i due si può valutare in modo conveniente

esprimendo il valore complessivo dei patrimoni privati

(immobiliari, finanziari e di investimento, al netto dei debiti)

in annualità del reddito nazionale (cioè

del reddito, la ricchezza, prodotta in un anno nel paese5).

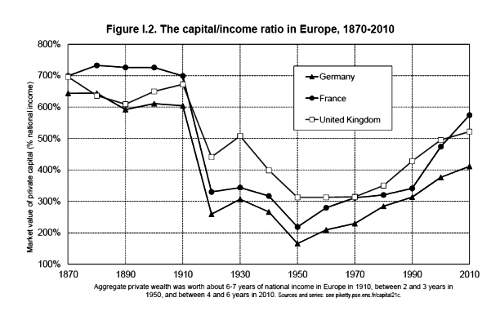

Ad esempio in Francia risulta che il rapporto capitale/reddito

nazionale equivale per tutto il XVIII e XIX secolo, fino al

1914, a circa sei-sette annualità di reddito (cioè

i patrimoni dei soggetti privati avevano un valore complessivo

sei-sette volte superiore al reddito nazionale annuale). Il

rapporto crolla bruscamente in conseguenza della prima guerra

mondiale, delle crisi tra le due guerre e della seconda guerra

mondiale, arrivando negli anni tra il '20 e il '50 del secolo

scorso a due-tre annnualità. Dopodichè il rapporto

riprende a salire e da allora ad oggi non ha più smesso

di crescere. Un andamento del tutto simile si osserva nel Regno

Unito. Scopriamo così che siamo oggi tornati ad un rapporto

patrimonio/reddito della nazione, simile a quello della “Belle

Epoque”, alla vigilia della grande guerra!

Oggi, in Europa e Stati Uniti, il reddito nazionale pro capite

è stimato intorno a 30.000-35.000 euro, mentre il capitale

privato si aggira intorno ai 150-200.000 euro pro capite (dunque

un rapporto tra 5 e 6). Pro capite significa che sarebbero

questi i numeri per ciascuno di noi, se non ci fossero le micidiali

disuguaglianze di cui sopra.

Per chi - come chi scrive - non mastica più che tanto

di economia, è bene ricordare che il reddito è

un flusso di ricchezza, che ogni anno si produce in un

paese, mentre il capitale è uno stock, un serbatoio delle

ricchezze accumulate nel tempo dagli abitanti. Di fatto, il

reddito nazionale è molto vicino al fatidico pil (prodotto

interno lordo), quello che ogni sera ci assilla nei telegiornali.

Ma quale è la causa prevalente di un andamento economico

in cui il reddito da capitale rimane a lungo maggiore del reddito

da lavoro? La risposta appare fin banale: è un regime

di crescita relativamente lenta, o addirittura nulla ed è

esattamente la condizione in cui si trova l'Europa oggi, con

un Italia che più che crescere lentamente, non cresce

affatto.

Il meccanismo che correla una crescita debole a un incremento

della disuguaglianza viene così spiegato da Piketty:

“Avviene che nelle società a crescita debole i

patrimoni ereditati dal passato assumono naturalmente un rilievo

sproporzionato rispetto al debole flusso del tasso di crescita.

In queste condizioni il rendimento del capitale investito (in

azioni, obligazioni, terreni, immobili o altro) supera il reddito

del prodotto che si ricava dal lavoro (il cosiddetto tasso di

crescita del paese). Persistendo negli anni questa situazione,

avremo una divergenza crescente tra chi vive della rendita dei

capitali e chi vive con i redditi da lavoro: un'esaltazione

continua della disuguaglianza. Diversamente accadrebbe se un

tasso di crescita elevato e un conseguente alto reddito del

lavoro, rendesse più conveniente per il possessore di

capitali l'investimento produttivo anziché la rendita”.

La condizione in cui il tasso di rendimento del capitale supera

in misura significativa il tasso di crescita è stata

la più “frequente nel corso della storia, quantomeno

fino al XIX secolo ed è destinata con ogni probabilità

ad essere la norma nel XXI. In questa condizione per chi eredita

patrimoni dal passato basta risparmiare una quota anche limitata

di reddito del proprio capitale perché quest'ultimo si

accresca più in fretta rispetto alla crescita economica

nel suo complesso. In tali condizioni, è pressoché

inevitabile che i patrimoni ricevuti in eredità prevalgano

largamente sui patrimoni accumulati nel corso di una vita di

lavoro, e che la concentrazione del capitale raggiunga livelli

assai elevati, potenzialmente incompatibili con i valori meritocratici

e i principi di giustizia sociale che costituiscono il fondamento

delle nostre moderne società democratiche”.

Nelle ultime due righe si avverte un forte sapore di eufemismo,

per non dire “incontrollabili rivolte sociali”.

Come sappiamo e come ci viene ogni giorno ripetuto, l'Europa

non cresce o cresce poco, dunque la prospettiva è che

chi dispone di capitali diventerà sempre più ricco

a spese di chi vive solo di lavoro, destinato a restare sempre

più povero. E così potrebbe essere ancora per

anni, mettendo a rischio “l'essenza stessa della democrazia”

dice ancora Piketty. Tutto questo senza tenere conto della disoccupazione,

solo pochi anni fa ben lontana dai livelli attuali.

|

| Il grafico mostra il valore del capitale privato in %

del reddito nazionale tra il 1870 e il 2010 |

Per contro, continuando il ragionamento su chi determina

cosa, ci si deve chiedere quando e perché una crescita

anziché lenta può essere rapida e quali altre

situazioni sono favorevoli ad una riduzione della disuguaglianza.

Le dinamiche di sviluppo degli ultimi tre secoli indicano che

tassi di crescita elevati, associati a minori differenze, si

verificano solo in conseguenza di eventi eccezionali e non come

norma: nel lasso di tempo considerato i più importanti

di tali eventi, nel mondo occidentale, sono stati: la rivoluzione

francese nel 1789, la rivoluzione tecnologica a cavallo del

'900, la prima e la seconda guerra mondiale e, nei paesi emergenti,

il forte sviluppo da condizioni di sottosviluppo.

La storia dimostra anche che a favore della convergenza, ossia

di una riduzione delle differenze, vi sono essenzialmente i

processi di diffusione della conoscenza e le politiche di investimento

in materia di formazione ed educazione, processi che consentono

al tempo stesso la crescita generale della produttività

e la riduzione delle disuguaglianze, sia a livello di ciascun

paese, sia a livello mondiale. In effetti un incremento dei

livelli generali di conoscenza si accompagna sempre ai periodi

di forte sviluppo produttivo e il recente sviluppo delle economie

emergenti ne è una dimostrazione palese.

Anche se può sembrare ridicolo parlare di riduzione delle

disuguaglianze, ad esempio nella Cina di oggi, si deve tener

conto degli abissali livelli di povertà preesistenti.

Piketty non vi insiste troppo, forse per non essere liquidato

come comunista, ma è evidente che tra le cause

di turbamento, con effetto determinante di riduzione delle disuguaglianze,

si collocano le lotte operaie e i conflitti sociali, anche questi

tipici dei momenti di forte sviluppo. Per le ragioni che vedremo,

gioca a favore anche l'incremento demografico, minimo da noi

ma ancora elevato in paesi in via di sviluppo, oltre al ruolo

evidente delle politiche fiscali.

Un effetto contrario ha invece il debito pubblico, questione

oggi scottante, che ha l'effetto di far pagare a tutti gli interessi

versati ai prestatori di denaro allo stato.

Dunque non vi sono mani invisibili, ma solo meccanismi a favore

o contro l'uguaglianza e questo stride in maniera evidente con

le teorie liberiste secondo le quali in un mercato “perfetto”

il meccanismo domanda-offerta assicura di per sé la promozione

di crescita e benessere. Anzi, è esattamente il contrario:

è proprio in un mercato perfetto, non turbato da eventi

eccezionali, che le dinamiche di incremento delle disuguaglianze

si instaurano e si auto-alimentano.

Ben vengano allora i turbamenti (lo abbiamo sempre detto, no?)

ed in effetti hanno avuto un effetto positivo, su scala mondiale,

le lotte per l'indipendenza, la decolonizzazione, la caduta

del muro di Berlino, ecc. Certamente una crescita rapida dei

redditi da lavoro ha seguito sempre la fine di una guerra e

la fase di ricostruzione, ma non è proprio un dato confortante.

Per un'idea dei numeri in gioco: una crescita del pil dell'1%

sul lungo periodo è considerata buona, mentre un tasso

del 3-5% annuo si verifica solo in condizioni eccezionali e

non di lungo periodo. Al contrario, un tasso dell'0,1 o 0,2%

annuo è appena sufficiente a mantenere lo statu quo.

Sembrano numeri piccoli, ma il loro effetto cumulato negli anni

è molto maggiore di quel che si immagina.

C'è rimedio?

Nelle centinaia di pagine del Capitale nel XXI secolo

trovano posto moltissime altre osservazioni, dati e correlazioni

tra i fattori che influiscono su uguaglianza e disuguaglianza.

Vengono trattate a fondo la questione del debito, dell'accesso

alla conoscenza, i livelli salariali, le sperequazioni retributive

e l'“estremismo meritocratico”, le politiche fiscali,

i problemi in materia di successione ereditaria, il ruolo dell'Unione

Europea e molto altro. È negli ultimi capitoli che viene

affrontata nei dettagli la questione dei possibili rimedi.

Anche per l'altra faccia della medaglia, quella dei rimedi,

il discorso è lungo, complesso e articolato ma alla fine

rimane un nucleo centrale che anche qui sfiora la banalità:

occorre un'imposta progressiva sul capitale6,

altrimenti non se ne esce. Piketty evita astutamente il termite

patrimoniale, ma il senso è quello.

Facile a dirsi ma meno a farsi, dal momento che richiederebbe

una vera trasparenza sulla reale sostanza dei capitali e soprattutto

dovrebbe essere mondiale - o almeno europea per cominciare -

e non compromessa dai paradisi fiscali che lo stesso capitale

si è costruito. Oltre al fatto, possiamo esserne certi,

che questa soluzione non è gradita a coloro che vi dovrebbero

provvedere. Va detto che queste difficoltà sono chiaramente

esposte e che la proposta è analizzata nei particolari,

pro e contro. A parte l'effettiva realizzabilità, un

particolare illuminante si ricava dai dati: di quale entità

dovrebbe essere il prelievo?

Gli ordini di grandezza calcolati sarebbero questi: un tasso

di imposta dello 0% sui capitali (beni immobili compresa l'abitazione,

investimenti finanziari ecc.) fino a 1 milione di euro; un'imposta

dell'1% sui capitali da 1 a 5 milioni di euro e del 2% oltre

i due milioni. Oppure una maggiore progressività tipo

il 5-10% oltre 1 miliardo di euro, o anche, al contrario, lo

0,1 sotto i 200.000 euro e lo 0,5 fino a 1 milione di euro.

Abbiamo sempre saputo che “se tutti pagassero le tasse,

eccetera”, ma personalmente non avrei mai immaginato che

prelievi praticamente inavvertibili per un contribuente

sano di mente, come quelli calcolati da Piketty, fossero sufficienti

per rendere se non altro meno indecente la distribuzione della

ricchezza. In realtà l'efficacia di prelievi tanto modesti

deriva dall'effetto di accumulazione nel tempo, analogamente

a quanto prima ricordato a proposito del saggi di crescita.

La feroce opposizione liberista a prelievi di simile entità

- difficile anche definirli una patrimoniale - è

palesemente pura ideologia, o forse pura stupidità. Il

fatto che anche prelievi di quest'ordine di grandezza siano

considerati utopici, perché scatenerebbero protezionismi

e trucchi fiscali tra le nazioni, ci insegna quali livelli di

egoismi estremi siano ai vertici di quella che pudicamente chiamiamo

“convivenza”.

Quali critiche, da destra e da sinistra?

Diciamo subito che le critiche da destra, essenzialmente derivate

da un articolo di Chris Giles, caporedattore economico del Financial

Times, basate su alcuni errori rilevati nei dati, sono state

giudicate assai deboli. Tutti gli osservatori convengono che

in una simile massa di dati qualche errore è inevitabile,

e la loro correzione non inficia peraltro i risultati. Di “stroncatura

fallita” da parte di “negazionisti della disuguaglianza”

ha scritto perfino Il Sole 24 ore (6 giugno 2014) a firma

di Paul Krugman. Tra l'altro, ci vien da suggerire che quella

de Il capitale nel XXI secolo, è una critica al

sistema capitalistico che non nasce da considerazioni etiche,

o politiche o da opposte teorie economiche, ma che individua

un meccanismo interno di autodistruzione del sistema e ne propone

un rimedio. Dunque, alla faccia del Financial Times,

possiamo dire che lo scopo ultimo di Piketty è la salvezza

del capitalismo... ma di che si lamenta allora la destra?

Più sottili le critiche, non molte in verità,

da sinistra, ma anche più ideologiche: ad es. il Manifesto

definisce il libro “una inconfutabile fotografia del

capitalismo contemporaneo” e ne conferma l'importanza,

ma critica essenzialmente il fatto che nella teoria esposta

non viene spiegata la natura primaria, costitutiva dell'accumulazione

capitalista originaria e l'origine della proprietà privata.

In un articolo tratto da Le Monde Diplomatique Piketty

viene criticato in quanto riformista, a differenza di

Marx che del capitalismo propone l'abbattimento (ma l'Economist

lo definisce “il Karl Marx del XXI secolo”).

Altre critiche lamentano la mancanza di parole quali “merce

lavoro”, “sfruttamento”, “lotta di classe”.

Sono tutte osservazioni lecite, ma a mio parere fuori luogo:

l'autore è un riformista e lo dice chiaramente,

riferisce esplicitamente le sue tesi a periodi non turbati

da avvenimenti particolari, riferisce le sue previsioni a questo

sistema politico-economico in questo periodo e solo nel caso

che nessun evento eccezionale ne modifichi la dinamica interna.

Anche i rimedi che propone, per quanto ritenuti abbastanza utopici,

sono quelli virtualmente possibili all'interno di questo

sistema e di questo andamento economico. Peraltro, proprio l'aver

circoscritto a condizioni definite le sue osservazioni, fa del

lavoro di Piketty un classico lavoro di ricerca, i cui risultati

ognuno può discutere, e non una speculazione teorica

cui contrapporre altre speculazioni. Teorie e speculazioni sono

confutabili, i dati non lo sono.

In definitiva un testo che non propone la rivoluzione ma dà

delle informazioni utili sul funzionamento del sistema in cui

viviamo, con una concretezza che ha messo in crisi d'identità

l'accademia ufficiale, quella iperliberista per la quale gli

unici rimedi ammessi sono austerità, rinuncia, scrificio,

tagli, risparmio, sobrietà, moderazione, parsimonia e

chi più ne ha più ne metta, purchè sempre

ed invariabilmente degli altri.

Infine, perchè tanta attenzione per le tesi di Piketty?

Sarà forse perché le dinamiche economiche perverse

da lui descritte sono esattamente quelle che stiamo oggi vivendo?

Sarà forse perchè qualcuno comincia a preoccuparsi?

“Perseverare diabolicum...” titola un sito recensendo

il libro.

Enrico Maltini

post scriptum

A proposito di “contraddizioni in seno al capitale”:

a Londra, l'11 novembre 2014, il “Financial Times Mc Kinsey

Book of the Year Award” è stato assegnato a Il

capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty. Ma siamo matti?

Note

- http://piketty.pse.ens.fr/capital/21c

- Lo scozzese Adam Smith, 1723-1796, viene considerato il primo

degli economisti classici. Il suo La ricchezza delle nazioni

nel 1776 diventa il testo di riferimento per tutti gli economisti

del XVIII e XIX secolo. La metafora della mano invisibile,

che regolerebbe automaticamente gli equilibri in un libero mercato,

è tuttora il cardine delle dottrine liberali della deregulation

e del laissez-faire.

- Più precisamente, il sistema creerebbe per tutti sempre

maggiore ricchezza e benessere, e un possibile incremento delle

disuguaglianze sarebbe un positivo stimolo alla crescita.

- È lo stesso concetto alla base del movimento “Occupy

Wall Street”, che definisce se stesso “il 99%”

e prende di mira l'1% (il centile) più ricco.

- Il reddito nazionale è la somma dei redditi da capitale

e dei redditi da lavoro, in un anno.

- Attualmente è soggetto ad imposte - più o meno

alte nei diversi paesi - il reddito del capitale, non

il capitale stesso.

Il

capitalismo selvaggio è tornato

(e non si addomesticherà da solo)

di

David Graeber

I

capitalisti diffondono la ricchezza solo quando minacciati

da rivalità globali,

movimenti radicali e dal rischio

di sollevazioni nei loro paesi.

Negli anni '90, ero solito discutere con amici russi sul

capitalismo. Era un periodo in cui molti giovani intellettuali

dell'Est Europa stavano accogliendo con fervore tutto

ciò che era associato a quel particolare sistema

economico, anche se le masse proletarie dei loro paesi

rimanevano profondamente sospettose. Ogni volta che facevo

notare qualche nuovo abuso criminale da parte dei nuovi

oligarchi e dei politici corrotti, che stavano privatizzando

i loro paesi riempiendo le loro tasche, alzavano le spalle.

“Se osservi l'America, era pieno di imbrogli come

questo nel 19° secolo, con le ferrovie e tutto il

resto” ricordo che mi spiegò un gioioso e

occhialuto giovane russo. “Siamo ancora nello stato

selvaggio. Ci vuole sempre una generazione o due prima

che il capitalismo civilizzi se stesso”.

“E pensi davvero che il capitalismo farà

tutto da solo?”

“Guarda la storia! In America ci sono stati i baroni-rapinatori,

poi, cinquant'anni dopo, il New Deal. In Europa c'è

stato lo stato sociale...”

“Ma Serghei” protestai (ho dimenticato il

suo vero nome) “non è successo perché

i capitalisti hanno deciso di essere buoni. È successo

perché avevano paura di voi''.

Sembrò commosso dalla mia ingenuità.

In quel periodo c'erano una serie di postulati che chiunque

doveva accettare se voleva che gli venisse permesso anche

solo di prendere parte a seri dibattiti pubblici. Erano

presentati come una serie di equazioni auto-evidenti.

“Il mercato” era equivalente al capitalismo.

Capitalismo significava esorbitante ricchezza per i vertici,

ma anche rapido progresso tecnologico e crescita economica.

Crescita significava aumento della prosperità e

ascesa di una classe media. A sua volta l'ascesa di un'agiata

classe media stava sempre a significare governance

democratica e stabile.

Una generazione più tardi abbiamo imparato che

nessuno di questi presupposti può essere più

assunto come corretto.

La vera rilevanza del volume di successo di Thomas Piketty

“Il capitale nel XXI secolo” è dovuta

al fatto che esso dimostra, in modo meticolosamente dettagliato,

che nel caso di almeno una delle equazioni essenziali,

i numeri semplicemente non quadrano. Il capitalismo non

ha al suo interno una innata tendenza a civilizzare se

stesso. Lasciato ai suoi dispositivi, ci si può

di norma attendere che crei tassi di rendimento sugli

investimenti molto più alti del tasso complessivo

di crescita economica, cosicché l'unico possibile

risultato sarà di concentrare sempre più

ricchezza nelle mani di élite ereditarie di investitori.

In altre parole, quello che è successo nell'Europa

Occidentale e nel Nord America approssimativamente tra

il 1917 e il 1975, quando in effetti il capitalismo creò

crescita elevata e minore ineguaglianza, fu un'anomalia

storica. C'è una crescente presa di coscienza tra

gli storici dell'economia sul fatto che le cose andarono

così. Ci sono molte teorie sul perché. Adair

Turner suggerisce che fu la particolare natura della tecnologia

industriale della metà del secolo scorso a consentire

alti tassi di crescita e un movimento sindacale di massa.

Lo stesso Piketty sottolinea la distruzione di capitale

durante le guerre mondiali e le alte tasse e regolamentazioni

che furono permesse dalle mobilitazioni di guerra. Altri

danno differenti spiegazioni.

L'Età dell'oro

del capitalismo

Senza dubbio furono coinvolti molti fattori, ma quasi

tutti sembrano ignorare il più ovvio. Il periodo

in cui il capitalismo sembrò in grado di procurare

una ricchezza ampia e diffusa fu precisamente anche il

periodo in cui i capitalisti sentirono di non essere gli

unici sulla piazza: quando affrontarono un rivale globale

in Unione Sovietica, movimenti anticapitalisti rivoluzionari

dalla Cina al Mozambico e la possibilità di una

sollevazione di lavoratori in casa propria. In altre parole,

invece di alti tassi di crescita che diedero ai capitalisti

maggior ricchezza da distribuire, il fatto che questi

avvertirono il bisogno di corrompere almeno una qualche

porzione di classe lavoratrice fece confluire più

soldi nelle mani delle persone comuni, creando un aumento

di domanda per i beni di consumo che fu largamente responsabile

dei significativi tassi di crescita economica che caratterizzarono

l'Età dell'oro del capitalismo. A partire

dagli anni '70, quando ogni significativa minaccia politica

iniziò a svanire, le cose sono tornate alla normalità,

con un avaro 1% che presidia un ordine sociale caratterizzato

da crescente stagnazione sociale, economica e addirittura

tecnologica.

Per essere precisi, fu il fatto che le persone, come il

mio amico russo, credevano che il capitalismo avrebbe

inevitabilmente civilizzato se stesso a garantirgli di

non doverlo più fare.

Al contrario, Piketty inizia il suo libro denunciando

“la pigra retorica dell'anti-capitalismo”.

Non ha niente contro il capitalismo in quanto tale –

e nemmeno contro l'ineguaglianza. Desidera solo che venga

controllata la tendenza del capitalismo a creare una inutile

classe di parassiti che percepiscono rendite e interessi.

Afferma di conseguenza che la sinistra dovrebbe focalizzare

la propria attenzione su governi eletti, dedicati a dare

vita a meccanismi internazionali che tassino e regolino

le ricchezze polarizzate. Alcune delle sue proposte –

una tassa sul reddito del 80%!? – possono sembrare

radicali, ma abbiamo a che fare con un uomo che, avendo

dimostrato che il capitalismo è un gigantesco aspirapolvere

che risucchia la ricchezza e la porta nelle mani di una

minuscola élite, insiste nel dire che non dobbiamo

semplicemente staccare la spina alla macchina, ma provare

a costruire un aspirapolvere leggermente più piccolo

che risucchi nella direzione opposta. Per giunta non sembra

capire che non importa quanti libri venda o a quanti summit,

con luminari della finanza o membri delle élite

politiche, partecipi – il mero fatto che nel 2014,

un intellettuale francese di sinistra possa dichiarare,

senza correre rischi, di non voler rovesciare il sistema

capitalistico ma solo di volerlo salvare da se stesso,

è il motivo per cui tali riforme non avverranno

mai. L'1% non esproprierà se stesso, nemmeno se

glielo si chiede gentilmente. E ha speso gli ultimi trent'anni

a impedire l'accesso ai media e alla politica, per assicurarsi

che nessuno provi a farlo utilizzando gli strumenti elettorali.

Dacché nessuno sano di mente si augurerebbe un

ritorno di qualcosa di simile all'Unione Sovietica, non

vedremo neanche niente che assomigli alla socialdemocrazia

della metà del secolo scorso, che fu creata per

contrastarlo. Se vogliamo un'alternativa alla stagnazione

e all'impoverimento, dobbiamo solo trovare il modo di

staccare la spina della macchina e ricominciare da capo.

David Graeber

traduzione di Carlotta Pedrazzini

originariamente apparso su The Guardian il 30 maggio

2014 |

|