La “rivoluzione interiore”

di Tiziano Terzani

Il contributo di Tiziano Terzani alla corrente culturale degli

obiettori della crescita e degli intellettuali, che credono

in una vera società alternativa, proviene da un gruppo

di pensatori che ha vissuto a lungo nel cosiddetto “terzo

mondo”, ponendo in discussione l'idea stessa di progresso

e sviluppo, tra cui Ivan Illich e Serge Latouche.

Terzani ha origini operaie, comuniste e anticlericali: il padre

ha combattuto tra i partigiani della Resistenza. La sua vita

si dipana tra Oriente e Occidente, in qualità di giornalista

professionista, rendendosi presto conto delle ragioni dei popoli

asiatici colonizzati.

Come argomenta Gloria Germani, curatrice del libro Terzani.

Verso la rivoluzione della coscienza (edizioni Jaca Book,

Milano, 2014, pp. 126, € 9,00), dalle umili origini Terzani

eredita un forte bisogno di giustizia, la volontà di

creare il senso della vita, la ricerca di un modo di vivere

collettivamente più giusto e autentico. Studia la storia

delle civiltà asiatiche così distanti e diverse

dal mondo occidentale, prendendo coscienza del fallimento dell'esperimento

comunista in Vietnam, degli orribili esiti della rivoluzione

cambogiana di Pol Pot, del fallimento del comunismo maoista

in Cina, del disastro esistenziale del moderno liberismo in

Giappone e del crollo del comunismo in Russia.

Terzani avvertiva tutta la disperazione per aver appreso come

i tentativi verso la modernità, dal comunismo cinese

al liberismo economico giapponese, portassero ad esiti aberranti

per la vita umana, dalla capacità affettiva e relazionale

al rapporto con la natura e l'ecosistema, intuendo che le rivoluzioni

comuniste, ma anche e soprattutto il capitalismo, hanno un tratto

fondamentale in comune con la mentalità scientifica tipicamente

occidentale. La sua opera è un continuo sdegno di fronte

alla modernità di stampo occidentale, all'industrializzazione,

all'ossessione per il denaro che distrugge interi paesi, con

la colonizzazione dell'immaginario, in quanto l'Occidente ha

distrutto interi popoli, prima con le chiese e i crocifissi

e ora con la televisione, ancora più che con le armi

nucleari, agli albori della globalizzazione, tramite la colonizzazione

della mente.

La visione occidentale e meccanicistica della scienza cartesiano-newtoniana

ha plasmato la vita moderna, generando la specializzazione e

la frammentazione, tipiche del nostro tempo, che ci impediscono

di comprendere gli effetti delle nostre azioni e spesso anche

il senso dell'esistenza. Le civiltà orientali si sono

sempre poste il grande obiettivo di disincentivare e scoraggiare

l'insorgere continuo dell'ego, la presunzione della persona,

la superbia dell'individuo per raggiungere la pace e la vera

felicità, nel distacco dal piccolo Io che illusoriamente

l'Occidente crede autonomo, per fare invece emergere un sè

più grande. Per l'uomo moderno occidentale, l'unica conoscenza

valida è quella dell'utile, al fine di manipolare, possedere,

cambiare, dominare il mondo con il sistema di pensiero su cui

si fonda la modernità, nel segno della grande unificazione

del sapere, al contrario delle scoperte più all'avanguardia

nel campo della conoscenza, dai sistemi complessi alla scienza

della complessità, che le antiche sapienze asiatiche

conoscevano, come il Tao, l'interconnessione, il nodo infinito,

non la dualità cartesiana mente/corpo, ma il tutto

è uno.

Attualmente l'unico obiettivo di tutti i governi è la

crescita economica, il valore essenziale è il denaro

e la religione prioritaria è l'economia, dove si valuta

esclusivamente il profitto nel potente circuito della dittatura

finanziaria, nella finanziarizzazione, per cui oggi la nuova

lotta di classe dovrebbe essere contro l'oligopolio e l'oligarchia

dei mercati dell'alta finanza. Il filosofo del '600 Thomas Hobbes

stabilì che la prima forza che guida l'agire è

l'interesse personale ed egoistico, la competizione sfrenata

tra individui scatenati nell'affermare la propria autodeterminazione.

Così Terzani, il corrispondente estero, ha avuto il coraggio

di denunciare il fatto che il materialismo sfrenato ha marginalizzato

il ruolo dell'etica nella vita quotidiana, a vantaggio di disvalori

come il denaro, il successo, il tornaconto personale, di cui

tutti siamo succubi e vittime. Per questo sosteneva che è

necessaria una “rivoluzione interiore”, in quanto

le cause della guerra tra civiltà sono dentro di noi,

nelle passioni come il desiderio, la paura, l'insicurezza, l'ingordigia,

la vanità e che la sofferenza risiede proprio nell'avidità,

nell'attaccamento morboso, nel cercare la felicità fuori

di sé. Terzani auspicava una silenziosa “rivoluzione

interiore”, fondata su una percezione diversa dell'ego,

una “rivoluzione della decrescita”, per un futuro

in cui l'idea di socialismo sopravviverà a questo periodo

egoista e capitalista, con l'alto ideale di una società

in cui nessuno sfrutta il lavoro dell'altro e ognuno fa il dovuto

e non accumula l'eccesso, secondo un concetto di frugalità

tipico delle tradizioni di saggezza, ristabilendo così

l'armonia con la morte e la natura, comprendendo in tal modo

che fenomeni apparentemente scollegati, come la gravissima crisi

ecologica, economica, finanziaria, etica, esistenziale e l'incremento

delle guerre sono intimamente connessi al tipo di conoscenza

dualistica, che annienta le diversità e le complessità,

e all'egocentrismo occidentale che si alimenta di idolatria

invece di raggiungere l'essenziale, il tutto, l'uno.

Laura Tussi

Luigi Di Gianni/

Cine-occhio kafkiano e libertario

Poiché il cinema non è solo

un'esperienza linguistica, ma, proprio in quanto ricerca linguistica,

è un'esperienza filosofica.

Pier Paolo Pasolini

È tra i massimi registi e documentaristi italiani e

ha firmato oltre 60 film. L'opportunità di “aprirci”

a Luigi Di Gianni, un maestro del nostro cinema, definito a

buon diritto il filosofo della macchina da presa, ci viene offerta

dalla Cineteca di Bologna con uno speciale DVD, dal titolo Uomini

e spiriti (Andrea Meneghelli, 2013, Cineteca di Bologna

€ 9,90) che, attraverso 16 film realizzati tra il 1958

e il '71, ripercorre la poetica e quell'attitudine intrinseca

con cui vengono indagati gli aspetti più irrazionali

e illogici della nostra cultura, specie quelli radicati nel

Sud più arcaico.

Luigi Di Gianni nasce a Napoli nel 1926. Si laurea in Filosofia

con una tesi su Heidegger e si diploma in Regia presso il Centro

Sperimentale di Cinematografia di Roma dove poi insegnerà,

oltre a insegnare in diverse università italiane. Avvalendosi

della consulenza scientifica di Ernesto de Martino, nel '58

inizia l'attività di documentarista-cineasta con Magia

Lucana e che nello stesso anno vince il premio come miglior

documentario alla XIX edizione del Festival di Venezia. È

un acuto osservatore: il suo sguardo non è mai neutrale

verso l'oggetto preso in esame, sebbene la ricerca antropologica

che lo anima non abbia in sé nulla di estetizzante, vista

la brutalità quasi orrifica che guida la sua mano. Di

Gianni utilizza le armi della “settima arte” per

evidenziare con maggior forza la lotta dell'uomo contro la natura,

il fato, la povertà. Le genti del Meridione, protagoniste

delle vicende narrate nei suoi documentari, “portano”

sul viso una sofferenza eterna tramandata di generazione in

generazione e nel contempo sono dominate dal potere sovrannaturale.

È un cinema di ricerca e di denuncia, come si evince

dalle sue stesse parole: “Ho sempre provato amore per

chi non può niente e si dibatte inutilmente contro un

destino che lo sovrasta: è lo stesso amore che provo

per i contadini della mia terra, dell'Italia meridionale, per

gli oppressi in generale”. I suoi film esplorano in particolare

l'intreccio tra ritualità pagana e cattolicesimo nell'Italia

del Sud, la fatica e la dignità del lavoro, la fragilità

dell'uomo soggiogato dalla forza degli eventi che non può

controllare; ecco perché gli ultimi sono i primi ma restano

vittime sacrificali predestinate. Sintomatiche a tal proposito

le parole che l'antropologa Clara Gallini scrive: “[...]

La Lucania [...] del regista è astorica, fatta di voli

e gesti antichi, fissati nella lenta solennità dei movimenti,

in sguardi immobili che sembrano provenire da distanze immemorabili

e senza tempo. [...] La lettura di Di Gianni ci richiama di

più l'immagine che del contadino del Sud aveva proposto

Carlo Levi in 'Cristo si è fermato a Eboli'”.

Egli imprime alle opere una spiccatissima personalità

d'autore senza dimenticare le lezioni della cultura mitteleuropea,

della scuola sovietica e dell'espressionismo tedesco. Il suo

cinema non è scalfito dal tempo, bensì è

disseminato di essenze e suggestioni kafkiane e dreyerane.

Negli anni Sessanta l'antropologa e fotografa Annabella Rossi

è consulente e autrice dei testi dei documentari di Di

Gianni. Si ricordano: La Madonna di Pierno ('65), Il

male di San Donato ('65), La Possessione ('71). Nel

febbraio 2006 l'Università di Tubinga gli conferisce

la laurea honoris causa in Filosofia per meriti nel campo

del cinema d'ispirazione antropologica.

Costantemente coerente alla propria poetica, Di Gianni dà

vita a un cinema “estremo” basato sull'immagine-tempo

e non sull'immagine-movimento, eccezion fatta per il piano sequenza

capace di evocare un mondo d'immagini prima che di parole. Un

codice visivo dove la langue è in primis immaginazione.

Installazioni di corpi, non per forza attori, pronti a un'accensione/ascensione

cristologica nella tenuità di luci e ombre. È,

ciò nonostante, un cinema annichilito dalla mancanza

di acume di produttori e distributori, nonché da una

stampa sempre più disattenta e omologata.

|

| Una scena del film Tempo di raccolta |

Nella sua ricerca cinematografica estetica/estatica emergono

una perfetta sintonia e un parallelismo culturale con Carl Theodor

Dreyer, Friedrich Wilhelm Murnau, Josef von Sternberg, Dziga

Vertov, Ingmar Bergman, Luis Buñuel, Franz Kafka, Albert

Camus, Jean-Paul Sartre. Di Gianni predilige il bianco e il

nero e, proprio quando è costretto a ricorrere al colore,

utilizza colori saturi, innaturali, di una grigia tonalità

come l'esistenza dell'uomo. La musica dodecafonica di Arnold

Schönberg, Anton Webern, Alban Berg è protagonista

e fa da contrappunto doloroso a tali atmosfere.

Il rapporto con il sovrannaturale, l'estasi, la possessione,

l'onirico sono altri tratti peculiari della poetica di Di Gianni.

In Grazia e numeri ('62), I Fujenti ('66), La

potenza degli spiriti ('68), Nascita di un culto

('68), L'attaccatura ('71), attraversando il Profondo

Sud, egli documenta la presenza ancora molto forte di riti

connessi a forme di ritualità magico-religioso-protettive.

Come scrive Andrea Meneghelli nell'Introduzione del libretto

allegato al DVD, “il suo cinema è la documentazione

di un rimosso sociale”. Negli ultimi tempi ha realizzato:

La Madonna in cielo, la “matre” in terra

(2006), Carlo Gesualdo da Venosa - Appunti per un film

(2009), Un medico di campagna (2011) ispirato all'omonimo

racconto di Franz Kafka. Altri film sono in fase di lavorazione.

Lo scorso anno è stato nominato Presidente della Lucana

Film Commission.

Nel DVD Uomini e spiriti sono presenti tra gli altri:

Magia Lucana ('58), Frana in Lucania ('60), L'Annunziata

('62), Il culto delle pietre ('67), La tana ('67),

Tempo di raccolta ('67), Nascita di un culto ('68),

L'apparizione ('68), Nascita di un culto ('68).

La sua è una promenade alla riscoperta di un Meridione

arcaico, misterico, folle, dimenticato, eppure tanto affascinante

e suggestivo: “Io salvo l'identità lucana, raccomando

sempre di non vergognarsi del proprio passato e di essere stati

poveri. La povertà non è solo tragedia se la si

guarda con gli occhi di chi è riuscito ad uscirne senza

rinnegarla”. Forgia un cinema tutto suo, attraverso il

quale non pretende di catturare la verità pur

ricercandola incessantemente con vigore e integrità etica

straordinarie. Un cinema autorevole che s'impone per la sua

filosofia; dove l'immagine recupera il significato espressivo:

eloquente e risolutiva di per sé che, azzerando tempo

e spazio, è sempre attuale e dev'essere d'ispirazione

e monito per le nuove generazione di autori e registi, affinché

non si sprofondi nel baratro della non-cultura televisiva che

ormai sovrasta indomita plagiando la massa. Proprio come afferma

Pasolini: “La responsabilità della televisione,

in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto 'mezzo

tecnico', ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa.

[...] Non c'è dubbio (lo si vede dai risultati) che la

televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo

di informazione al mondo”.

Domenico Sabino

Resistenza a Milano 1943-45/

Contro i nazi-fascisti e per la rivoluzione sociale

Per

le edizioni Zero in Condotta è stato recentemente pubblicato

il volume Per la rivoluzione sociale. Gli anarchici

nella Resistenza a Milano (1943-45) di Mauro De Agostini

e Franco Schirone (Milano, 2015, pp. 360, € 20,00)

di cui pubblichiamo il comunicato editoriale e la prefazione

di Giorgio Sacchetti. Per

le edizioni Zero in Condotta è stato recentemente pubblicato

il volume Per la rivoluzione sociale. Gli anarchici

nella Resistenza a Milano (1943-45) di Mauro De Agostini

e Franco Schirone (Milano, 2015, pp. 360, € 20,00)

di cui pubblichiamo il comunicato editoriale e la prefazione

di Giorgio Sacchetti.

Per gli anarchici la battaglia contro il fascismo, che comincia

a svilupparsi fin dalla nascita del movimento mussoliniano,

prosegue durante tutto il ventennio e si dispiega con la Resistenza,

costituisce un momento particolare della lotta rivoluzionaria;

fascismo, democrazia borghese, totalitarismo staliniano vengono

combattuti come forme diverse di oppressione statale in vista

della creazione di una società di liberi ed eguali.

Questo studio ricostruisce, per la prima volta in modo organico

e completo, le vicende del movimento anarchico milanese dagli

anni della dittatura fino ai mesi immediatamente successivi

alla Liberazione. Avvincente e documentata narrazione di un'esperienza

resistenziale popolare ed “altra”, quella degli

anarchici, in una città-chiave come Milano, crocevia

dei destini della Nazione ma anche proscenio della duratura

guerra civile europea.

Negli anni della dittatura la resistenza libertaria prosegue

tenace nonostante l'occhiuta vigilanza della polizia, anche

al confino e in carcere, ma è opera soprattutto di vecchi

militanti che rimangono fedeli alla propria storia. Sono gli

insuccessi della guerra fascista a incrinare il consenso al

regime mentre la caduta del fascismo e l'8 settembre portano

sulla scena politica una nuova generazione di giovanissimi ansiosi

di creare un mondo nuovo. A Milano si realizza la non facile

saldatura tra i militanti “storici” e centinaia

di giovani animati da spirito spontaneamente libertario e rivoluzionario,

portando alla nascita delle formazioni “Malatesta –

Bruzzi”. Ma le aspirazioni rivoluzionarie sono così

radicate e diffuse che lo stesso PCI guarda con preoccupazione

alle “tendenze anarcoidi e di sinistrismo” ampiamente

presenti nelle formazioni partigiane.

Oggi, mentre la tradizionale vulgata nazional-popolare

della Resistenza come”guerra patriottica” interclassista

viene progressivamente soppiantata da un infame revisionismo

storico che pone sullo stesso piano vittime e carnefici, risulta

tanto più necessario riscoprire l'anima rivoluzionaria

della lotta antifascista.

In appendice sono pubblicati diversi documenti in larga parte

inediti, come gli elenchi completi degli appartenenti alle formazioni

“Malatesta – Bruzzi”, le versioni integrali

della relazione di Giuseppe Seregni e del diario scritto da

Pietro Bruzzi dal 13 agosto 1943 al 3 maggio 1944, un mese prima

dell'arresto che lo porterà alla fucilazione.

Zero In Condotta

La presenza complessiva degli anarchici nella Resistenza è

già stata fatta oggetto di numerosi studi, alcuni di

grande pregio, ormai a partire dall'ultimo decennio del secolo

scorso. Tuttavia, trattandosi di un movimento di non facile

approccio per chi non abbia un retroterra di conoscenza approfondito,

si è rilevato spesso necessario, anzi indispensabile,

partire dal locale (o magari dalle storie di vita). Sì,

perché ad un movimento politico-culturale-sociale eterogeneo

e decentrato corrispondono spesso fonti altrettanto decentrate

e magari disperse. Ebbene queste pagine, oltre a rappresentare

un indubbio elemento di conoscenza, costituiscono anche un prototipo

per come si debba procedere nella ricerca storica di base. Senza

questi lavori, pazienti e minuziosi, le grandi opere di “sintesi”

non avrebbero più la materia prima per analisi e ricostruzioni

di largo respiro.

Mauro De Agostini e Franco Schirone, studiosi di vaglia, ci

propongono un'avvincente e documentata narrazione di un'esperienza

resistenziale popolare ed “altra”, quella degli

anarchici, in una città-chiave come Milano, crocevia

dei destini della Nazione ma anche proscenio della duratura

guerra civile europea. Lì dove lo scontro tra fascismo

e antifascismo ha assunto, da sempre, i connotati della guerriglia

sociale aperta il racconto di quelle vicende si fa decisivo.

Le modalità e le costanti di un conflitto apertosi nel

1919-1922 ritornano dunque negli anni 1943-1945 come ricapitolazione,

svolgimento finale e “recupero della memoria” (per

usare le parole di Claudio Pavone) durante la Resistenza, sotto

la cappa dell'occupazione tedesca. E si tratta di uno scontro

epocale, “guerra dei trent'anni” tra opposte visioni

del mondo, tra modelli di civiltà antitetici, il cui

esito produrrà contraddizioni più o meno impreviste:

come l'affermarsi di democrazie dai tratti autoritarie di antifascismi

di marca totalitaria.

La seconda guerra mondiale nelle sue molteplici rappresentazioni

raffigura una sorta di architrave della memoria europea, e pertanto

delle identità, di tutte quelle componenti sociali, politiche,

nazionali e culturali che vi furono coinvolte. Ciò vale

a maggior ragione per un paese come l'Italia alle cui istituzioni

spetta la peculiarità della nefasta primogenitura del

fascismo, e il disonore di una turpe alleanza con il nazionalsocialismo

hitleriano, dalla guerra d'Etiopia almeno fino all'8 settembre

1943. Per la generazione dei militanti libertari, reduci delle

antiche battaglie, l'epilogo di un'esperienza traumatica vissuta

in prima persona – guerra, persecuzioni, prigionia, esilio

e lotta armata – non sarà mai l'ora zero

per un nuovo spensierato inizio. Esso imporrà, piuttosto,

il dovere della memoria oltreché della coerenza antitotalitaria.

Le inaudite devastazioni fisiche e morali patite significarono,

innanzitutto, una grande confutazione delle illusioni e delle

finzioni ideologiche e politiche del Novecento, secolo destinato

a proiettare perennemente le sue ombre lugubri. “Mai come

allora – ha scritto Karl Dietrich Bracher (Zeit der

Ideologien) – l'idea di progresso si era rivelata

in tutta la sua ambivalenza: di fronte alla fede in un miglioramento

morale e culturale inarrestabile e automatico dell'uomo, c'era

l'esperienza di Auschwitz”. Né bastò più

il Comunismo come “quintessenza dell'antifascismo”,

giacché anche dopo il 1945 continuava ancora, nell'URSS,

la disumanità dei campi di concentramento...

La Resistenza, quale fenomeno storico ormai inesorabilmente

lontano nel tempo, fagocitata e depotenziata di tutta la sua

carica sovversiva dalla retorica istituzionale, oppure attaccata

in blocco dalla società dei consumi culturali veloci

e dei talk show, dai nuovi fascismi (più che dal

vecchio “revisionismo” del buon De Felice), ha man

mano esaurito la sua funzione pedagogica e di appeal

tra le giovani generazioni e non solo. Tuttavia anche lavori

come questo propostoci da De Agostini e Schirone – peraltro

estremamente ricchi dal punto di vista delle fonti utilizzate

e ben organizzati sul piano del racconto – ci richiamano

almeno un paio di riflessioni sulla metodologia di indagine

da adottare, sulle necessarie letture storiche da effettuare

sul lungo periodo. Tutte questioni che, allo stato, appaiono

ancora irrisolte nel milieu storiografico. Occorrerebbe,

in sostanza, passare davvero dalla attuale visione strettamente

singolare e univoca della Resistenza (ma quale memoria condivisa!)

ad una visione invece davvero plurale delle molteplici Resistenze.

Occorrerebbe inoltre superare senza remore la cronologia ristretta

del 1943-1945, discorso che ci pare debba valere anche per le

vicende dell'anarchismo.

Dopo la fase di “internazionalizzazione” –

che riguarda l'esperienza militante che matura fra le due guerre,

epoca in cui il movimento si misura con i totalitarismi in ambito

europeo – si delineerebbe così una periodizzazione

inedita. Si tratterebbe (sull'onda di alcune suggestioni dello

storico Giovanni De Luna) di prendere in considerazione tutto

in blocco il decennio della crisi 1938-1948. Ed è proprio

in questi anni, infatti, che precipitano eventi di portata epocale,

tali da marcare tutto il secondo Novecento anche per gli anarchici.

Ne citiamo solo i principali: gli esiti letali della sconfitta

in Spagna, la seconda guerra mondiale come guerra ideologica

antifascista, l'incardinamento dei tre partiti che per il mezzo

secolo successivo domineranno lo scenario politico italiano,

la conferma della statalizzazione dei sindacati, l'avvento della

repubblica e di un sistema liberal-democratico, la guerra fredda

con la giustapposizione della nuova coppia comunismo / anticomunismo

alla vecchia coppia fascismo / antifascismo, l'Unione Sovietica

come “faro” indiscutibile della sinistra...

Da rilevare anche che la partecipazione dei libertari italiani

alla lotta armata antifascista marcherà indubbiamente

la differenza fra i percorsi antropologico culturali successivi

intrapresi dalle varie correnti dell'anarchismo internazionale.

Così, se nell'area anglofona prevarranno i temi della

rivoluzione nonviolenta e dell'anti-bellicismo, in quella sud-europea

saranno invece gli stilemi classici dell'antifascismo di estrema

sinistra ad imporsi, non ultimo il mito della “Resistenza

tradita”.

Giorgio Sacchetti

I ribelli (strani?)

di Marco Sommariva

È

stato ristampato il volume di Marco Sommariva Ribelli

(pp. 192, € 15,00) con sette capitoli aggiuntivi

e l'introduzione di Giuseppe Cospito, docente di storia della

filosofia all'Università di Pavia, che pubblichiamo. È

stato ristampato il volume di Marco Sommariva Ribelli

(pp. 192, € 15,00) con sette capitoli aggiuntivi

e l'introduzione di Giuseppe Cospito, docente di storia della

filosofia all'Università di Pavia, che pubblichiamo.

Si tratta di un'autoproduzione; per eventuali ordini contattare

l'autore all'indirizzo mail marco.sommariva1@tin.it.

“La storia dei gruppi sociali subalterni è necessariamente

disgregata ed episodica”, perché questi “subiscono

sempre l'iniziativa dei gruppi dominanti, anche quando si ribellano

e insorgono” scriveva Gramsci nei suoi Quaderni del

carcere verso la metà degli anni Trenta del Novecento.

E aggiungeva che “ogni traccia di iniziativa autonoma

da parte dei gruppi subalterni dovrebbe perciò essere

di valore inestimabile per lo storico integrale; da ciò

risulta che una tale storia non può essere trattata che

per monografie e che ogni monografia domanda un cumulo molto

grande di materiali spesso difficili da raccogliere”.

Va quindi reso merito a Marco Sommariva innanzitutto di avere

svolto un lungo e minuzioso lavoro di ricerca per compilare

i centouno capitoli di questo libro, ognuno dei quali costituisce

un piccolo saggio di quelle “monografie” che lo

stesso Gramsci avrebbe scritto, se solo fosse uscito vivo dalle

carceri fasciste.

Non tutti i “ribelli” di cui si parla in queste

pagine appartengono per nascita e condizione sociale ai gruppi

subalterni, ma anche coloro che provengono dalle classi agiate,

da San Francesco a Ernesto “Che” Guevara, ne sposano

la causa rinunciando a un'esistenza da privilegiati per dedicare

(e spesso sacrificare) la vita in favore degli umili e dei diseredati,

o comunque alla lotta contro ogni forma di ingiustizia e di

oscurantismo.

Certo, chi si limitasse a scorrere rapidamente l'indice del

libro, rimarrebbe decisamente sorpreso: che cosa hanno in comune

– si potrebbe chiedere il nostro lettore distratto –

l'astronomo e matematico Galileo Galilei e il capo indiano Toro

Seduto, l'umanista Pico della Mirandola e il “ladro gentiluomo”

Arsenio Lupin, il poeta religioso Jacopone da Todi e il pediatra

e pedagogista Marcello Bernardi, il fondatore del socialismo

scientifico Karl Marx e il folksinger Bob Dylan, il letterato

dandy Oscar Wilde e l'attivista nero convertito all'Islam

Malcom X, il profeta della non-violenza Gandhi e il guerrigliero

zapatista Marcos? In che senso possiamo definire “ribelli”

filosofi come Ruggero Bacone o Georg Wilhelm Friedrich Hegel?

In realtà tutti costoro, così come gli altri personaggi

descritti in questo libro – molti dei quali poco noti

ma non per questo meno importanti – sono accomunati dall'opposizione

a ogni autorità costituita, dal rifiuto di piegarsi al

Potere in tutte le sue manifestazioni: politiche, economico-sociali,

religiose, filosofiche, culturali e così via. Sono uomini

di fede che hanno anteposto i valori del cristianesimo originario

ai dogmi e alle pratiche della Chiesa ufficiale, scienziati

che hanno scelto di cercare la verità nel “gran

libro della natura” piuttosto che nei volumi polverosi

dei loro predecessori, filosofi che hanno esercitato la critica

razionale nei confronti di ogni tradizione inveterata, letterati,

poeti, artisti e musicisti che, con le loro opere, hanno sfidato

canoni e regole dei rispettivi generi per affermare il proprio

spirito libero creatore, uomini e donne che hanno scelto di

vivere la propria sessualità senza preoccuparsi di norme

e convenzioni sociali. Ma sono anche, se non soprattutto, persone

comuni, semplici contadini, operai e artigiani che non si sono

voluti piegare a un destino di sfruttamento e di oppressione,

al quale sarebbero stati destinati per il solo fatto di appartenere

a una classe inferiore. In molti casi, i protagonisti non sono

nemmeno individui singoli, ma gruppi sociali, politici, religiosi,

artistici e così via.

Il filo conduttore dei capitoli del libro, scanditi dallo scorrere

dei secoli che tuttavia – almeno in apparenza –

sembra lasciare inalterate gerarchie millenarie, è costituito

dalla lotta contro ogni forma di ingiustizia e discriminazione

(politica, sociale, economica, religiosa, razziale, sessuale),

per realizzare ovunque libertà e uguaglianza, non solo

giuridiche, ma anche e soprattutto sostanziali. Una lotta quasi

sempre disperata per la sproporzione delle forze in campo e,

quindi, destinata fin dall'inizio alla sconfitta, almeno nell'immediato.

Eppure, nei tempi lunghi della storia, i vinti di ieri sono

spesso i vincitori di oggi o perlomeno di domani: la rivolta

dei Ciompi fiorentini viene repressa e per secoli accadrà

lo stesso a ogni tentativo di organizzare le rivendicazioni

(non solo salariali) dei lavoratori ma, a partire dai primi

successi delle Trade Unions, oggi almeno in una parte del mondo

i diritti sindacali sono universalmente riconosciuti; Sandro

Pertini e Nelson Mandela vengono imprigionati a lungo dai regimi

illiberali contro i quali si battono ma poi, dopo aver contribuito

in maniera decisiva alla loro caduta, diventano presidenti delle

loro nazioni; Martin Luther King viene assassinato, ma quarant'anni

dopo un afroamericano siede alla Casa Bianca.

E tuttavia non è una storia in bianco e nero, quella

che ci racconta Sommariva, una storia in cui, come nei vecchi

film western, i “buoni” sono tutti da una parte

(e alla fine trionfano) e i “cattivi” dall'altra

(e vengono battuti). Non tutti i protagonisti dei brevi ritratti

di cui è composto il libro possono essere proposti come

modelli da imitare: tra di essi ci sono infatti ladri e assassini,

briganti di strada e cacciatori di taglie. Ma le loro vicende,

se esaminate in modo obbiettivo e collocate nelle condizioni

storiche determinate in cui si svolsero, dimostrano che spesso

la differenza tra un eroe e un criminale, un terrorista e un

patriota, dipende da queste piuttosto che da una presunta malvagità

innata in alcuni esseri umani.

A volte, del resto, la violenza degli oppressi appare l'unico

mezzo per opporsi a quella degli oppressori, esercitata con

strumenti tanto più potenti e, spesso, più sofisticati

e meno visibili. È il caso di molti dei personaggi descritti

in queste pagine, nei confronti dei quali l'autore non nasconde

la propria simpatia umana e vicinanza politica (la stessa che

gli fa preferire Gracco Babeuf a Robespierre, Saint Simon, Owen,

Fourier e Proudhon a Engels, Rosa Luxemburg a Lenin, Carlo Rosselli

a Palmiro Togliatti). Personaggi riconducibili alla costellazione

molteplice e variegata del movimento anarchico e libertario:

non solo teorici come Max Stirner e Michail Bakunin, Alexandr

Herzen, Henry David Thoreau e molti altri, ma anche agitatori

come Pietro Gori e Carlo Tresca, che tentarono di metterne in

pratica gli insegnamenti con l'azione politica, “cani

sciolti” come il regicida Gaetano Bresci e vittime innocenti

come Sacco e Vanzetti.

Scorrendo le pagine del libro troviamo numerose figure femminili,

molto diverse tra loro per nascita, condizione sociale e cultura,

ma accomunate dal rifiuto della condizione di sudditanza e subordinazione

alla quale sarebbero state destinate solo in quanto appartenenti

al sesso tradizionalmente considerato “debole”:

sono guaritrici ed erboriste, levatrici e prostitute, per questo

bollate e perseguitate per secoli come streghe, paladine dei

diritti della donna come Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft,

scrittrici anticonformiste come Emily Dickinson; o ancora le

suffragette, epiteto spregiativo affibbiato a coloro che si

battevano per il diritto di voto. E, man mano che ci avviciniamo

ai nostri giorni, le donne si fanno portavoce di battaglie universali,

che oltrepassano l'orizzonte dell'emancipazione femminile: è

il caso di Rosa Louise Parks, grazie alla cui fermezza verranno

abolite le discriminazioni razziali sui mezzi pubblici negli

USA, e soprattutto di Malala Yousafzai, la giovanissima pakistana

alla quale nemmeno i proiettili dei talebani sono riusciti a

impedire di coltivare il sogno dell'istruzione per tutti, compresi

i figli e le figlie di coloro che l'avevano ridotta in fin di

vita. Ed è significativo che il libro si chiuda proprio

con il suo ritratto, come a voler ribadire che la lotta contro

ogni forma di schiavitù e oppressione passa prima di

tutto attraverso la conoscenza.

“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la

nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno

di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché

avremo bisogno di tutta la nostra forza” scriveva sul

primo numero dell'”Ordine Nuovo”, il giornale dei

Consigli di fabbrica torinesi da lui fondato nel 1919, quel

Gramsci con cui ho aperto questa brevissima introduzione e che

viene nominato diverse volte nel libro, anche se non sono sicuro

che si sarebbe riconosciuto nella definizione di “ribelle”.

Credo tuttavia che queste sue parole possano essere fatte proprie

da tutti coloro che, proseguendo la millenaria lotta dei protagonisti

di queste pagine, credono nella possibilità di lasciare

un mondo migliore rispetto a quello che hanno trovato.

Giuseppe Cospito

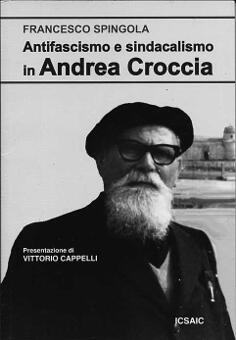

Andrea

Croccia

calabrese, comunista-anarchico, antifascistaEdito dall'Istituto Calabrese per la storia dell'Antifascismo

e dell'Italia Contemporanea (ICSAIC) di Cosenza è uscito,

da pochi mesi, il libro di Francesco Spingola, dal titolo Antifascismo

e sindacalismo in Andrea Croccia. Documenti e testimonianze

(Cosenza, 2014, pp. 96, senza prezzo). L'autore, attuale

segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Territoriale,

ricercatore e studioso di antropologia, con il suo lavoro ha

voluto rendere omaggio ad Andrea Croccia, prestigiosa figura

di comunista-anarchico, antifascista e sindacalista arbëreshë

che ha contribuito, con la sua incessante attività politica

e sociale, alla costruzione, in Calabria sia del Partito Comunista

Italiano che della CGIL.

Andrea Croccia, figlio di Angelo e di Domenica Durante, di mestiere

contadino, nasce a Civita (Cosenza) il 2/5/1899. La sua è

stata una vita avventurosa. Conosce, a soli sei anni, l'emigrazione

partendo con il padre in Argentina. Nel 1910 il padre lo lascia

solo per rientrare brevemente in Italia con lo scopo di portarsi

in America moglie, figlia e madre ma muore nel bastimento durante

il viaggio. Andrea ha solo 11 anni e sopravvive grazie all'ospitalità

di alcune famiglie italo-albanesi. Cerca di ricongiungersi con

il nonno a Buenos Aires, ma durante le ricerche apprende che

anche questi è morto. Si reca allora da uno zio

materno, ma viene scacciato, racconterà dopo, come non

si farebbe neanche con “un cane randagio”. Finalmente

incontra l'anarchico Carlo Berneri che lo impiega a vendere

il giornale “Arriva” da lui fondato. Dopo varie

vicissitudini, a soli 13 anni, ritorna in Calabria a Frascineto.

A 18 anni viene chiamato alle armi e sul Monte Grappa rischia

di morire per assideramento. Trasportato d'urgenza, all'ospedale

di Palermo, gli vengono amputati parzialmente tutti e due i

piedi. Nel 1921 fonda la sezione Comunista di Frascineto.

Nel 1924 aderisce al “Gruppo Anarchico del Sud”

e viene segnalato per i suoi contatti con Errico Malatesta.

Nel 1927 viene licenziato dalle ferrovie e nel 1933 a Frascineto

(Cosenza), i fascisti gli sparano e vivrà tutta la vita

con una pallottola in corpo. Da quel momento in poi la sua vita

sarà un inferno: viene più volte arrestato, continuamente

vigilato, vessato, confinato. Dopo la Liberazione lavora presso

la Camera del Lavoro di Cosenza. Nel 1948 risulta essere il

primo dei non eletti, ma poi, per l'improvvisa morte di un deputato

calabrese, subentra a Montecitorio. Rimane deputato per 24 ore,

si dimette per far posto, su sollecitazione di Togliatti, alla

compagna milanese Elsa Molè. Consegnato il tesserino

di parlamentare, con tutti i privilegi derivanti da quello status,

con le protesi di legno, le stampelle, il basco nero e il pizzetto

sul mento ritorna tra i contadini e i pastori di Frascineto

da dove era partito a soli sei anni.

Scrisse, nel 1954, dalla lontana Liguria, all'amico Domenico

Licursi: “La bellezza della Vita, la speranza che cerchi,

sono tra la tua gente. Bisogna cancellare quella brutta parola

che il primo prepotente ha scritto: “questo è mio”

e sostituirla con un'altra parola, più bella, più

umana: “questo è nostro”. La Vita, Caro Domenico,

sarà quella che vogliamo.”

Il libro di Francesco Spingola è impreziosito da numerose

foto e documenti inediti.

Per richieste:

francospingola@cgilpollino.it

- istitutocs@virgilio.it.

Angelo Pagliaro

La

prima guerra mondiale

in Val di PesaIl volume (a cura di Alberto Ciampi e Francesco Fusi, Di

fronte al Fronte. Val di Pesa e Prima guerra mondiale. Frammenti,

Centro Studi Storici della Valdipesa – n. 14, San Casciano

in Val di Pesa (Fi), 2015, pp. 208, € 18,00) è composto

dalla premessa ed una introduzione ad Antimilitarismo

di Gian Pietro Lucini a firma di Alberto Ciampi oltre al punto

di vista di Marco Rossi e Gianluca Cinelli. Segue il capitolo,

Interventismo e antimilitarismo in Val di Pesa con una

pungente analisi sulla Mobilitazione civile e protesta popolare,

di Francesco Fusi. Una ampia appendice iconografica e documentaria

arricchisce la pubblicazione seguita da due storie intime, di

due soldati-contadini, il primo che morirà pochi anni

dopo a causa della guerra, il secondo, sarà disperso.

Queste due storie si sviluppano attraverso l'analisi di una

gran quantità di corrispondenze dal fronte.

Rispetto alla gran messe di scritti su e attorno al conflitto,

questo lavoro è eccentrico, guarda alle contraddizioni,

in alvei border line e nelle pieghe della storia: in

quegli elementi che hanno fatto sì che questa guerra,

per molte ragioni, non fosse uguale alle altre. Il punto di

vista di ambienti che nell'immaginario appaiono estranei a tale

contesto, sono invece, a nostro avviso, luoghi di indagine che

inducono a cogliere, se non meglio, almeno in maniera parecchio

differente il perché di adesioni o avversioni. In questa

indagine emergono persone e fatti contraddittori di migranti

politici i quali, partiti da posizioni rivoluzionarie, si

troveranno in panni reazionari e conservatori, magari continuando

a ritenere di essere veri rivoluzionari. Oppure chi o coloro,

che su differenti posizioni, pro o contro, hanno mantenuto intatto

il proprio atteggiamento nonostante il traumatico passaggio

della guerra, ora convinti di aver aderito coerentemente ai

propri ideali, ora avendo preso atto dell'errore della scelta.

Ma anche di coloro dei quali non possiamo avere un pensiero

successivo, perché un “poi” non l'hanno avuto

lasciando in vario modo la vita sulle trincee.

Per ulteriori informazioni sul volume: www.cssvp.com,

alanark-@tiscali.it.

Alberto Ciampi

Fabrizio De André

tra memoria e presente

Tutti

gli appassionati di Fabrizio De André conoscono sicuramente

Romano Giuffrida per il suo documentario Faber, del 1999, fatto

insieme a Bruno Bigoni oppure per il suo libro “De André:

gli occhi della memoria (tracce di ricordi con Fabrizio)”

del 2002 o, più probabilmente, per entrambi. Romano torna

sul luogo del misfatto con un altro libro (De André

che bella compagnia, disegni di Massimo Caroldi, edizioni

Piagge, Firenze, 2014, pp. 240, € 11,00) dedicato a De

André, pescando una citazione da Anime salve per

il titolo (“che bello il mio tempo che bella compagnia”). Tutti

gli appassionati di Fabrizio De André conoscono sicuramente

Romano Giuffrida per il suo documentario Faber, del 1999, fatto

insieme a Bruno Bigoni oppure per il suo libro “De André:

gli occhi della memoria (tracce di ricordi con Fabrizio)”

del 2002 o, più probabilmente, per entrambi. Romano torna

sul luogo del misfatto con un altro libro (De André

che bella compagnia, disegni di Massimo Caroldi, edizioni

Piagge, Firenze, 2014, pp. 240, € 11,00) dedicato a De

André, pescando una citazione da Anime salve per

il titolo (“che bello il mio tempo che bella compagnia”).

In realtà si tratta di una prosecuzione logica del libro

del 2002, che viene riproposto integralmente, a cui è

aggiunta una intervista/conversazione con Alessandro Santoro,

prete nel quartiere e nella Comunità di Base delle Piagge

(periferia di Firenze). Non si tratta, badate bene, di un ripescaggio

con aggiunta di... qualcosa. È invece una vera e profonda

evoluzione del pensiero e dell'atteggiamento di Romano, estremamente

stimolante.

Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che “gli occhi della

memoria”, e quindi le prime 150 pagine circa di questo

libro, ripercorrono la produzione di Fabrizio De André

con il vissuto dell'autore, con una contestualizzazione puntuale

degli anni di uscita dei vari album. Romano ripercorre con gli

occhi della memoria la sua situazione di allora, gli avvenimenti,

la lettura che ne dava De André e l'impatto su di lui

con le sue riflessioni, spesso molto stimolanti. Questa parte,

che ho letto con piacere, ripercorre molti dei pensieri che,

sono sicuro, hanno attraversato la mente di chi, come me, ha

visto il suo atteggiamento verso la realtà “ufficiale”,

cambiare, evolversi. Piano piano la guerra, le prostitute, il

potere, la morte, il suicidio, i diversi, i matti, i rom, le

minoranze... sotto le parole sferzanti di De André, prendevano

un significato nuovo, diverso, decisamente in direzione ostinata

e contraria. Questo e molto altro potete (ri)trovare nella prima

parte del libro “De André che bella compagnia”.

Bene, benissimo, direte. Cos'altro c'era da aggiungere? Gli

occhi del presente. O meglio uno sguardo attento alla realtà.

Romano racconta come, “inciampando” nella Comunità

di base delle Piagge si è sentito rimettere profondamente

in discussione. Il rione delle Piagge, “è il classico

esempio di dormitorio urbano nato grazie alle disastrose politiche

urbanistiche e sociali attuate dalle amministrazioni cittadine

che si sono alternate alla guida della città tra gli

anni Settanta e Ottanta. È in questo contesto che nel

1994 Alessandro Santoro, prete allora ventinovenne, decise di

“giocarsi la vita” a fianco dei respinti, degli

ultimi, dei minimi della storia come li chiama lui.” Partendo

da un prefabbricato donato dalla Caritas, il prete ha creato

un centro sociale dove esistono (prendete fiato!) “progetti

di inserimento al lavoro destinati a ragazzi e adulti in situazioni

di difficoltà, di marginalità sociale, di dipendenza;

laboratori ludici, artistici, doposcuola, campi di animazione

esitiva; spazi per il gioco dei bambini, centri di alfabetizzazione

per bambini e ragazzi stranieri che frequentano le scuole elementari

e medie; [...] corsi di lingua italiana per stranieri; il Fondo

Etico e Sociale che svolge attività di microcredito;

attività di commercio equo e solidale; EdizioniPiagge,

la casa editrice alternativa; la promozione di cultura e di

pratiche di consumo critico e di riciclaggio [...] E tutto questo

attraverso la pratica dell'autogestione e quindi nella logica

della responsabilizzazione collettiva.”

Questo incontro/inciampo ha chiaramente scombussolato Giuffrida,

facendogli franare “gli ultimi residui di quella storia

che mi ero raccontato e che mi aveva permesso negli anni del

cosiddetto “riflusso” di dismettere gli abiti del

“rivoluzionario” per indossare quelli, certamente

più comodi, dell'indignato militante pronto alla vibrante

protesta.” Questo incontro, secondo Romano, apre un solco

irrevocabile tra la memoria (il passato) e il presente, frutto

di tutti questi stimoli che la comunità gli ha dato.

Secondo Romano il prete incontrato alle Piagge corrisponde ad

una citazione di Tonino Bello, che diceva: “Non fidatevi

dei cristiani autentici che non incidono la crosta della civiltà.

Fidatevi dei cristiani autentici sovversivi con san Francesco

d'Assisi che ai soldati schierati per le crociate sconsigliava

di partire...” ecco. È da queste considerazioni

che Romano parte per avviare la seconda parte del libro, quella,

appunto, dedicata ad un colloquio/intervista ad Alessandro Santoro.

In questa seconda parte tra i due si parla di temi che accomunano

i due personaggi al terzo, il sempre presente De André.

La prima domanda è decisamente rivelatoria di quello

che sta per succedere. In pratica si tratta di verificare se

la scelta del sacerdozio fatta da don Alessandro, comporti (come

molti pensano) solo “risposte indiscutibili” oppure

ci sia spazio per “liberare le nostre domande”.

La risposta è quasi temeraria “Sono convinto infatti

che ciò che priva le persone della libertà è

soprattutto il confezionarsi risposte, o accettare di essere

“confezionati” da risposte che uccidono la possibilità

di creare varchi attraverso i quali, sia in entrata che in uscita,

possa passare qualche cosa...”

Dopo la libertà e l'anarchia si passa alla guerra, alla

“gente che muore e nessuno si domanda più perché...”

dove Alessandro Santoro oltre che citare il messaggio del discorso

della montagna (“Se saluti soltanto chi ti saluterà,

che merito ne avrai? E se starai soltanto con quelli che sono

simili a te, che merito ne avrai?”) nota come le persone

che dalla vita hanno subito un impoverimento, sono quelle più

sensibili a farsi delle domande, a differenza di chi si è

ormai assuefatto e pensa solo a sé.

Ne “un telecomando al fosforo nascosto tra cuore e volontà”

Romano sottolinea come la nostra società è spesso

basata su un totalitarismo culturale, che fa in modo che non

ci siano mai scelte veramente libere... qui nella risposta c'è

una diretta citazione di Fabrizio De André, con la necessità

assoluta di andare sempre in direzione ostinata e contraria...

De André entra spesso nei loro argomenti, perché

Alessandro, che da quando aveva dieci anni cominciò a

sentire queste canzoni dai dischi del fratello maggiore, racconta

come ne fu subito colpito, per molti motivi... “crescendo

ho cominciato a percepire in quelle parole una grande libertà

dal punto di vista etico e morale. Io odiavo il giudizio, la

morale sulle persone, ero istintivamente un libertario. Ecco,

De André per me è stato illuminante, perché

per la prima volta ascoltavo raccontare quelle storie, quei

mondi, senza nessun tipo di giudizio, di stigma, di dogma.”

Gli argomenti si susseguono stringenti: ladri e tipi strani,

mai giocare con gli zingari, le mille scritture del Libro del

Mondo, quando si è cuccioli giocare alla lotta è

normale, la morte che non muore mai, l'odio, la violenza...,

Dio è stanco o troppo occupato quando non ascolta il

nostro dolore?, gli occhi belli delle donne, tra gli altri uguali,

la pietà in tasca, l'ingiustizia e le tranquille superbie

di chi sta a guardare. Le risposte fanno sempre riflettere,

ed aprono la mente ad altre domande....

Mi piace concludere con un bel pensiero di Alessando Santoro

che, riferendosi alle persone della Comunità, fa una

considerazione su Fabrizio che ben spiega il suo esserci: “De

André è stato capace, in maniera assolutamente

non retorica, assolutamente vera, di cogliere il lato più

umano e più vero di questa umanità, di questa

realtà, di queste persone.” In conclusione si tratta

di un libro ricco di spunti di riflessione, mai superficiale,

a tratti decisamente coinvolgente.

Walter Pistarini

www.viadelcampo.com

La devianza

come malattia?

Il

saggio ben documentato di Chiara Gazzola (Fra diagnosi e

peccato. La discriminazione secolare nella psichiatria e nella

religione, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2015, pp. 276,

€ 24,00) pone sotto la lente focale, in una dialettica

passato-presente e in un'ottica globale, le interferenze delle

istituzioni mediche e religiose nelle scelte dei singoli “

Da sempre esistono individui che hanno l'esigenza di sottrarsi

all'omologazione. Troppo spesso le istituzioni interpretano

i bisogni altrui attraverso giudizi dentro i quali si nasconde

il potere per discriminare ed esercitare un controllo emotivo”. Il

saggio ben documentato di Chiara Gazzola (Fra diagnosi e

peccato. La discriminazione secolare nella psichiatria e nella

religione, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2015, pp. 276,

€ 24,00) pone sotto la lente focale, in una dialettica

passato-presente e in un'ottica globale, le interferenze delle

istituzioni mediche e religiose nelle scelte dei singoli “

Da sempre esistono individui che hanno l'esigenza di sottrarsi

all'omologazione. Troppo spesso le istituzioni interpretano

i bisogni altrui attraverso giudizi dentro i quali si nasconde

il potere per discriminare ed esercitare un controllo emotivo”.

L'autrice, di formazione antropologica, dimostra attraverso

un approccio storico, sociologico, antropologico come la diversità

sia considerata indice di irrazionalità e insensatezza,

una minaccia al corretto funzionamento dell'ordine morale e

sociale. Sottolinea il carattere ambiguo, soprattutto nell'ambito

della classificazione delle malattie mentali in psichiatria:

l'anomalia, come antitesi di normalità, è irretita

da attributi morali. L'ambito psichiatrico contribuisce ad alimentare

il nostro pregiudizio rispetto a ciò che per noi è

alienazione mentale, follia. Per altre culture, invece, rappresenta

l'esternazione di uno spirito che porta ad agire al di sopra

della volontà delle persone, l'anomalia sociale è

interpretata in funzione del bene della collettività

e inserita in un contesto di credenze condivise.

Ogni cultura sviluppa i propri valori di riferimento attorno

a ciò che desta meraviglia.

Per le società arcaiche, ogni deficit di salute è

una carenza di armonia, un'interruzione del flusso vitale.

La curatrice o il curatore -strega, sibilla, sciamano, stregone-

è figura ammantata da una sorta di “diversità”

ed è indispensabile alla comunità, ma non ha potere

decisionale. Il potere si fonda sul prestigio.

Lo studio della “cultura popolare” dimostra che

la sopravvivenza collettiva dipende dalla condivisione del sapere,

un forte legame con la natura e un vitale rispetto tra gli individui.

Per Joyce Lussu, la ricerca dovrebbe far uscire dal silenzio

la “storia negata”. In particolare: “La storia

della medicina popolare è un aspetto della storia generale

che mette in rilievo l'inventiva e la creatività delle

donne pur nella loro condizione subalterna”. Ancora: “Recuperare

la storia delle donne nella storia generale dell'umanità

vuole dire in primo luogo ritrovare la fiducia nelle capacità

di costruire un avvenire diverso”.

La civiltà tecnologica, supportata dalla ricerca scientifica,

ha dato un nome alla patologia e una logica razionale alla cura

e ci ha inserito in un contesto di rottura dell'equilibrio.

Per un approccio alla terapia, la fiducia è indispensabile

all'efficacia della cura stessa. Nella voce corale delle testimonianze

raccolte, ricorre la richiesta di ascolto, conforto alla sofferenza.

Si chiede Gazzola: “Quando la relazione tra individui

è disturbata da burocrati, agenti di controllo e giudici

o si attua all'interno di progetti nei quali il poter fare si

basa su rapporti di forza, può avviarsi un rapporto di

reciprocità?” Le ingiustizie evitabili generano

un dolore spesso impossibile da accettare.

Il tentativo di risolvere una sofferenza è un percorso

di resistenza interiore. Per Jacques Lacan, lo stato di crisi

esistenziale mette nella condizione il “folle”,

nel disordine del mondo, di imporre la legge del proprio istinto,

che è la legge della libertà. C'è una sottile

e discriminatoria linea di confine fra prendersi cura e gestire

l'aiuto, come ben dimostra l' analisi su etnopsichiatria e flussi

migratori, presentata nel terzo capitolo: quando l'aiuto si

risolve nell'indirizzare la persona straniera ai servizi psichiatrici,

anche una certificazione può tradurre una difficoltà

esistenziale in una diagnosi. Così il pregiudizio può

essere sintetizzato nell' “innata incapacità di

adattamento alla cultura ospitante”.

L'assistenzialismo è il volto buono delle istituzioni

totali. L'esclusione viene attuata ogni volta in cui si crea

una categoria o una situazione che susciti scandalo, un risentimento

sociale al quale si abbina una giustificazione “scientifica”.

Le aree di studio dell'etnopsichiatria pongono attenzione ai

fattori ambientali e sociologici, ma giustificano una cura farmacologica

chiamando ogni conflitto con il nome di una patologia. Pertanto

si esclude una soluzione attraverso un approccio culturale e

relazionale.

Difficoltà di comunicazione e divergenze culturali si

risolvono incanalando corpi e menti attraverso regole imposte.

Quando testimonianze di donne stuprate ricoverate in ospedale

psichiatrico vengono smentite dai responsabili della violenza,

si ricorre alla diagnosi di “delirio di persecuzione”.

Allo stesso modo, il lessico psichiatrico traduce un'esperienza

drammatica in un disagio da curare, così il timore di

essere fraintese si trasforma in una sofferenza inascoltata.

Il saggio riflette altresì sulla non completa comprensione,

da parte di osservatori esterni, delle esigenze con le quali

culture subalterne plasmano la propria spiritualità.

Ne scaturisce l'esigenza di imporre uniformità e consenso

rendendo “omogenea” ogni spiegazione, credenza o

scelta etica. La Chiesa, con la contrapposizione tra anima e

corpo, da sempre ha indotto a disprezzare i bisogni di quest'ultimo.

Il Malleus Maleficarum sarà lo strumento ideale

degli inquisitori per la caccia alle streghe, personificazioni

di tutti i mali del mondo, validi capri espiatori per l'unica

entità politico-religiosa mediatrice verso il bene. In

seguito, nuove esigenze di razionalità formuleranno definitivamente

la devianza in termini di malattia. Con il tempo, il termine

“isteria” si diffonderà anche negli organi

di informazione attuali, fino a definire “manifestazioni

isteriche” azioni di protesta dei movimenti dell'antagonismo

sociale. Estasi e visioni si tradurranno in “deliri dell'ascesi”,

a donne che abbiano ricevuto la canonizzazione della santità

verrà abbinata una diagnosi di isteria e nevrosi.

Secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, tra i vizi

capitali, il peccato teologico dell'accidia -abbattimento, pigrizia

- è dovuto a un venir meno della fede per un'assuefazione

dei piaceri esteriori. E se in altre culture il vuoto emotivo

è “ozio creativo”, la psichiatria lo cura

come depressione. Pur in assenza di risultati esaustivi delle

ricerche neuroscientifiche, per le donne si continua ad asserire

una maggior predisposizione dovuta a componente ereditaria genetica.

Gazzola evidenzia come si trascuri il condizionamento culturale

in una società contraddittoria omologante, nella quale

è facile percepirsi inadeguate, soprattutto se il contesto

affida valore a una persona solo per il ruolo che svolge.

Ancora: la religione istituzionalizzata sintetizza in superstizione

ciò che la psichiatria riconduce a malattia. Ne sono

un esempio i riti, dalla forte valenza simbolica, elaborati

nelle culture popolari: dal tarantismo salentino alla possessione

dell' argia in Sardegna, dai culti agrari, alle cerimonie vudu

- ormai sparse in tutto il mondo - alla macumba brasiliana e

all'hadra magrebina, capaci di allontanare spiriti maligni con

musica e danze vorticose.

Nelle conversazioni riportate a conclusione del saggio - pregevole

quella con Giorgio Antonucci - Michela Zucca, antropologa, commenta:

“La condivisione, la solidarietà, la spinta ideale

collettiva aiutano a superare le sofferenze individuali. Se

una persona è coinvolta e impegnata in un progetto riuscirà

più facilmente a non cadere nel malessere: in questo

senso la lotta è terapeutica”.

Giorgio Antonucci, medico, in Diario dal manicomio scrive:

“Non è detto che una persona debba attenersi per

forza alla vita empirica invece che essere fantasiosa, specialmente

se il sognare a occhi aperti le è utile per vivere, e

non è detto che debba rispettare i pregiudizi e le convenzioni

della società quando queste le divengono intollerabili”.

Un saggio, dunque, degno di interesse e attenzione per la rinnovata

fiducia riposta nella capacità di elaborazione insita

nel nostro pensiero: “Quando il desiderio di libertà

ispirerà l'elaborazione emotiva e la volontà di

riscatto, abbracceremo le nostre utopie riqualificando l'esistenza”.

Claudia Piccinelli

Geoffrey Ostergaard,

l'anarchico gentile

Pilota della RAF “convertito” all'anarchismo durante

la seconda guerra mondiale, docente universitario, pubblicista,

attivista per la pace e il disarmo, Geoffrey Ostergaard (1926-1990)

è stato negli anni del dopoguerra un protagonista del

rinnovamento del movimento anarchico inglese e, per oltre 30

anni, un suo esponente di punta. Ha collaborato regolarmente

a Freedom, Anarchy, The Raven e Peace

News. È stato inoltre un apprezzato amministratore

dei Friends of Freedom Press e della Commonweal Collection,

una biblioteca indipendente specializzata nei temi della pace

e del cambiamento sociale nonviolento. Il suo pensiero è

il frutto di un'originale ibridazione tra la tradizione anarchica

occidentale (Kropotkin e Landauer, soprattutto) e la nonviolenza

di ispirazione gandhiana, di cui Ostergaard ha messo in evidenza

gli aspetti libertari. In un commosso ricordo pubblicato su

Freedom il 24 marzo 1990, Colin Ward ha sottolineato

la sua coerenza e forza morale, la sua strenua difesa della

libertà di pensiero e di insegnamento, la sua ironia

nei confronti delle assurdità del mondo accademico e

la sua capacità di analizzare senza pregiudizi ideologici

la realtà.

Le ricerche di Ostergaard si sono concentrate soprattutto sulla

storia del movimento operaio e socialista britannico e sui movimenti

gandhiani e post-gandhiani in India, di cui è stato uno

dei più profondi conoscitori e su cui ha scritto due

volumi fondamentali, The Gentle Anarchists (1971) e Nonviolent

Revolution in India (1985). Da segnalare anche Latter-Day

Anarchism: The Politics of the American Beat Generation

(1964), uno studio pionieristico sullo stile di vita libertario

e il messaggio anarchico dei beatnicks americani.

Una raccolta dei suoi scritti di impronta anarco-sindacalista,

The Tradition of Workers Control, e il pamphlet anarco-pacifista

Resisting the Nation State, sono scaricabili liberamente

ai seguenti indirizzi:

https://libcom.org/history/tradition-workers-control-geoffrey-ostergaard

http://www.ppu.org.uk/e_publications/dd-trad8.html

L'articolo che presentiamo, pubblicato per la prima volta in

Anarchy. A journal of anarchist ideas, n. 20, ottobre

1962, con il titolo Anarchism: contracting other relationships

(L'anarchismo: sviluppando altre relazioni), rappresenta

un'interessante sintesi del suo pensiero.

Ivan Bettini

Fin dai giorni di Marx, e in gran parte proprio a causa dell'influenza

di Marx, il socialismo è stato concepito in termini di

proprietà. Almeno fino a poco tempo fa, infatti, un socialista

veniva definito come uno che crede nella proprietà comune,

solitamente nella proprietà statale, in quanto opposta

alla proprietà privata. Tuttavia, con l'esperienza della

Russia, e non solo di questo paese, a farci da guida, sta diventando

sempre più evidente, come è sempre stato evidente

per gli anarchici, che un semplice cambio di proprietà

non produce un cambiamento radicale nelle relazioni sociali.

Quando la proprietà comune prende la forma della proprietà

statale, infatti, tutto ciò che accade è che lo

Stato diventa il datore di lavoro universale, e le possibilità

che si instauri una tirannia sono moltiplicate dall'unione,

nelle stesse mani, del potere economico e di quello politico.

I valori che soggiacciono al capitalismo non sono cambiati:

il lavoratore rimane essenzialmente una cosa, una merce, un'unità

di lavoro. Egli ha solo cambiato una classe di padroni –

i capitalisti – con un'altra classe di padroni –i

burocrati politici e amministrativi.

Un cambio di proprietà nei mezzi di produzione è

probabilmente una condizione necessaria per passare da un ordine

sociale capitalistico ad uno cooperativo, ma non è –come

la maggior parte dei socialisti ha ritenuto erroneamente- una

condizione sufficiente.

Ciò che è importante per l'operaio non è

chi possiede la fabbrica in cui lavora, ma “le condizioni

materiali e concrete del suo lavoro, la relazione con il suo

lavoro, con i suoi compagni operai e con chi dirige la fabbrica”

(E. Fromm).

È per questa ragione che gli anarchici rimangono convinti

sostenitori del controllo operaio dell'industria- una condizione

in cui tutti parteciperebbero in modo paritario a determinare

l'organizzazione delle loro vite lavorative, in cui il lavoro

diventerebbe attraente e ricco di significato, in cui non sarebbe

il capitale a impiegare il lavoro ma il lavoro ad impiegare

il capitale.

L'anarchismo - qualcuno potrebbe obiettare- funziona molto bene

nella teoria ma fallisce, o fallirebbe, nella pratica. Gli anarchici,

tuttavia, non accettano questa implicita opposizione tra teoria

e pratica: una buona teoria, infatti, conduce ad una buona pratica,

e una buona pratica è basata su una buona teoria. Non

dico che agire da anarchico sia facile: la tentazione di agire

in modo autoritario -imporre soluzioni invece che affrontare

e risolvere insieme le difficoltà- è sempre molto

grande. E può anche essere che, almeno nel breve periodo,

le organizzazioni di carattere autoritario siano più

efficienti nei loro risultati. Ma l'efficenza -esaltata tanto

dai capitalisti che dai socialisti moderni- è solo uno

dei valori, e per essa si rischia di pagare un prezzo troppo

alto.

Più importante dell'efficienza è la dignità

dell'individuo responsabile, e non si dovrebbero cercare soluzioni

a quella che viene comunemente definita “la questione

sociale” che non siano rispettose della dignità

e della responsabilità dell'individuo.

Il compito di un anarchico non è tuttavia quello di sognare

la società futura. Piuttosto è quello di agire

quanto più possibile in modo anarchico all'interno della

società attuale: evitare il più possibile situazioni

in cui sia costretto ad obbedire o a comandare, e impegnarsi

a costruire relazioni di cooperazione reciproca e volontaria

tra gli esseri umani suoi compagni.

Nel mondo moderno lo Stato è la più importante

manifestazione del principio di coercizione. Dunque, per raggiungere

l'anarchia, lo Stato deve essere eliminato. Ma sarà eliminato

nella misura in cui gli uomini diventeranno capaci di vivere

senza di esso. Come ha detto l'anarchico tedesco Gustav Landauer,

“lo Stato è una condizione, una particolare relazione

tra gli esseri umani, una modalità di comportamento.

Noi lo distruggiamo contraendo relazioni di altro tipo, comportandoci

in modo diverso”.

In ultima analisi, un anarchico non è una persona che

sottoscrive un particolare corpo di dottrine o un insieme di

principi. Un anarchico è una persona che si comporta,

o si sforza di comportarsi, in modo diverso-in un modo

che consiste nel rispettare l'individuo che è presente

in tutti gli esseri umani.

Goffrey Ostergaard

traduzione di Ivan Bettini

Il potere sovversivo

dell'immaginazione

In questi giorni, vedendo, tra le tante immagini raccapriccianti

che scorrono sul video durante i telegiornali, gruppi fondamentalisti

dell'Isis prendere a picconate interi musei e siti archeologici

in Irak, ho pensato che quella non era altro che la cuspide

(la parte condivisa come negativa un po' da tutti) di un processo

di devastazione culturale più subdolo che accade ovunque

e a cui pochi, invece, oppongono resistenza.

Ovunque è in atto un processo di controllo attraverso

l'annullamento del pensiero critico individuale che, come ben

sappiamo, si forma culturalmente. C'è addirittura chi

dice che a confronto di questo la schiavitù era un'impresa

ingenua, perché ora stanno lavorando alacremente per

renderci sempre più, e in sempre più gran numero,

“oggetti” dello sviluppo, con il corpo ma anche

e soprattutto con le emozioni e con l'intelletto. Oggetti partecipi

volontariamente, complici sottomessi e adattati alla megamacchina.

Pensavo

a questo e mi venivano in mente le genti del Rojava –

soprattutto le donne - con quel loro meraviglioso progetto di

vita per cui – e non certo solo per difendersi –

vale la pena combattere. Sono state quelle donne a ricordarmi

un libro, uscito in Italia circa dieci anni fa, assolutamente

attuale oltre che bello. Pensavo

a questo e mi venivano in mente le genti del Rojava –

soprattutto le donne - con quel loro meraviglioso progetto di

vita per cui – e non certo solo per difendersi –

vale la pena combattere. Sono state quelle donne a ricordarmi

un libro, uscito in Italia circa dieci anni fa, assolutamente

attuale oltre che bello.

Contro ogni buona regola che insegna come si facciano recensioni

ai libri freschi di stampa, è proprio di quello che voglio

parlare. Se per qualcuno sarà una rilettura, questo non

farà altro che confermare il valore dello scritto.

Sto parlando di Leggere Lolita a Teheran (Adelphi, Milano,

2004, pp. 379, € 18,00) della scrittrice iraniana Azar

Nafisi, uscito per quelli di Adelphi nel 2003 e di cui ora si

trova anche l'edizione economica. Lo riapro a caso e trovo queste

parole sottolineate: “La migliore letteratura ci costringe

sempre a interrogarci su ciò che tenderemmo a dare per

scontato, e mette in discussione tradizioni e credenze che sembravano

incrollabili. Invitai i miei studenti a leggere i testi che

avrei loro assegnato soffermandosi sempre a riflettere sul modo

in cui li scombussolavano, li turbavano, li costringevano a

guardare il mondo, come fa Alice nel paese delle meraviglie,

con occhi diversi.”

È stata, per me, una lettura appassionante di un libro

appassionato, scritto bene, con partecipazione e sentimento,

un libro avvincente come fosse un romanzo e che romanzo non

è, perchè è storia vera. Storia personale

dell'autrice, iraniana e insegnante universitaria di Letteratura

Inglese a Teheran, in quella che divenne, ed è tuttora,

Repubblica Islamica dell'Iran.

Non è un romanzo ma parla di romanzi e della vita di

tutti quegli studenti che insieme alla loro insegnante condivisero

la passione per la letteratura rischiando sulla propria pelle,

in una realtà che arrivò a proibire l'insegnamento

della letteratura e a mettere al bando il libri.

“Il romanzo per sua stessa costituzione dà voce

a una molteplicità di punti di vista diversi, a volte

opposti, in un rapporto di dialogo e scambio reciproco, senza

che una voce distrugga o elimini l'altra. Esiste forse una sovversione

più pericolosa di questa democrazia delle voci?”

È un libro d'amore, amore per l'arte, la bellezza, la

libertà e la dignità degli esseri umani. Un libro

interessante da cui partire per riflettere sulla differenza

tra i luoghi dove la proibizione è violenta, plateale,

e il nostro, della capillare, occulta, persuasione quotidiana,

apparentemente senza proibizioni. In Leggere Lolita a Teheran

non si parla della libertà di scrivere ma della libertà

di leggere, di esprimere le proprie emozioni e reazioni a ciò

che si è letto, del diritto di immaginare e di realizzare

il tipo di vita che si desidera vivere. ”La ricerca

di conoscenza può diventare pericolosa, può stuzzicare

il nostro senso di ribellione, quel desiderio invincibile che

rovescia tutte le convenzioni e trasforma qualunque affermazione

in un punto interrogativo”. Perché, come ci

ricorda Nabokov, ”la curiosità è insubordinazione

allo stato puro”.

Il libro inizia col racconto di quando, essendole proibito l'insegnamento

all'università, l'autrice organizzò degli incontri

di studio settimanali, nel soggiorno di casa sua, per un gruppo

di studentesse. Di come leggere Lolita nella Teheran

degli ayatollah abbia dato un nuovo significato al libro, di

come la storia letteraria entrasse nella realtà di quelle

giovani donne costrette a nascondersi per studiare, di come

le parole di quello e altri libri divennero sostegno morale

negli anni di prigionia e soprusi che alcune di loro dovettero

subire per la colpa di essere donne intelligenti.

Dopo il romanzo di Nabokov: Il grande Gatsby di Scott

Fitzgerald, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, le

opere di Henri James... e tutti riprendono vita e attualità

attraverso le storie delle molteplici figure - soprattutto femminili

ma non solo - che parteciparono alle lezioni domestiche della

Nafisi. Realtà del romanzo e realtà della vita

si influenzano reciprocamente grazie al puro, sensuale e genuino

piacere di leggere, scoprendo i molteplici livelli di opere

che non si limitano a riflettere la realtà ma ne svelano

la verità. In nessuno di quei classici della letteratura

europea si critica o si fa riferimento alla repubblica islamica

eppure, per loro stessa costituzione, si trovano ad andare contro

l'essenza di tutte le mentalità totalitarie.

“E anche noi, come Lolita – ed era la cosa peggiore

di tutte – finivamo per sentirci in colpa, come fossimo

complici dei crimini che venivano commessi contro di noi. Il

semplice gesto di uscire di casa ogni giorno diventò

una bugia colpevole e complicata, perché significava

mettere il velo e trasformarsi così nell'immagine di

un'estranea, come lo Stato ci richiedeva. [...] Avevamo bisogno

di ricreare noi stesse. Per ricostruire la nostra identità

sequestrata e salvare la nostra integrità individuale,

dovevamo resistere all'oppressore usando le nostre risorse creative.

[...] La resistenza in Iran è arrivata a nutrirsi non

solo dei violenti scontri, non solo di proteste e rivendicazioni

politiche, ma anche del rifiuto di adeguarsi da parte dei singoli

individui, del rifiuto di essere trasformati in un prodotto

dell'immaginazione del regime”.

Risorse creative, rifiuto di adeguarsi, rifiuto di essere trasformati

in un prodotto immaginato da altri: l'attualità è

evidente, anche per noi.

Col suo libro la Nafisi non vuol certo dirci che la letteratura

basti a salvare dalla brutalità delle tirannie e nemmeno

dalla crudele banalità della vita, ci racconta di quelle

persone che quando si trovarono a dover sottostare alle peggiori

umiliazioni, quando si videro togliere quello che dava loro

valore e integrità, si aggrapparono istintivamente alle

creazioni dell'immaginazione, a ciò che si appella al

senso della bellezza, dell'armonia, della memoria, celebrando

quel che è umano, originale e unico.

Le ragazze di cui Azar Nafisi ci parla - alcune delle quali

dalle prigioni iraniane non sono più uscite - raccontano

proprio di questo, come prima di loro fecero grandi autori quali

Primo Levi e Osip Mandel'stam, e per loro studiare un autore

come Nabokov significò comprendere le verità che

si nascondono dietro affascinanti facciate. La verità

che dice come i mostri spesso siano abili e seducenti camuffatori,

uomini di Dio ad esempio, come i religiosi dell'Iran che uccidono

e torturano parlando di religione.

Leggere – e rileggere - Lolita a Teheran

è uno di quei gesti utili affinchè la possibilità

di cambiare si mantenga viva dentro ognuno di noi, attraverso

il mutare dei tempi e col passare degli anni, insieme a quello

spirito di libertà che esige il reciproco ascolto e la

consapevolezza che nulla di ciò che esiste è mai

assoluto e tutto ha sempre un'infinita possibilità di

mutamento, a cui noi possiamo contribuire grazie al potere sovversivo

dell'immaginazione.

Silvia Papi

|