|

Storia/

Il mito del “biennio rosso“

Il volume di Fabrizio Giulietti Gli anarchici italiani dalla grande guerra al fascismo (Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 200, € 25,00) prosegue una saga che sembra solo agli inizi. Finita ormai da un pezzo l'era dei pionieri, la storiografia sull'anarchismo è giunta, proprio in questi anni, alla sua fase davvero “matura“. Ora vanno di moda le opere di sintesi, quelle che finalmente possono assolvere alla funzione di manuali di studio e di riferimento per specialisti di tematiche afferenti, quelle che possono con più facilità integrarsi in bibliografie generali, quelle dove il focus si dilata sul contesto nazionale oppure sul lungo periodo, quelle anche dove si fa bella figura spendendo meno in termini di “fatica“ di scavo. Studio di grande utilità, fra l'altro pubblicato in una collana prestigiosa, il libro si distingue per l'efficacia della narrazione generale che – sebbene non apporti novità interpretative e si avvalga di una bibliografia non aggiornatissima – riesce almeno a ricapitolare, a grandi linee, il “menu“ delle principali questioni politiche e degli snodi epocali che investono il movimento anarchico italiano tra la guerra europea e il fascismo. Così la table des matières si articola a partire dalla disgregazione dello schieramento rivoluzionario che segue la sconfitta della Settimana Rossa, procede con gli impatti epocali della guerra europea e della rivoluzione russa, con il Biennio Rosso, per concludersi infine nel bel mezzo della fase di ascesa del fascismo.

Se il rapporto tra anarchici e rivoluzione d'ottobre è ben inquadrato nell'apposito capitolo (fra l'altro corredato da una discreta mole di fonti), diverse sono invece le problematiche stringenti che ci sembrano eluse dal tomo nel suo complesso. Primo: ci pare sottovalutato il ruolo e l'influenza, enormi, che gli anarchici esercitarono nel mondo sindacale dell'epoca. Eppure le fonti di letteratura non avrebbero difettato. Non si dice niente dei ferrovieri, non si dice niente dei minatori, solo per citare gli esempi più eclatanti. Secondo: idem sugli Arditi del Popolo a cui l'autore dedica uno scarno paragrafo. Anche qui gli agganci alla storiografia specifica ci paiono deboli e soprattutto non colgono in pieno il nesso tra questo fenomeno politico militare, gli anarchici e la grande guerra appena trascorsa. Terzo: manca un qualsiasi raffronto con quella nuova storiografia che proprio in questi ultimi anni si è, con grande seguito peraltro, misurata con categorie un tempo considerate tabù come quelle della “guerra civile“ e della “violenza“. Nel merito sarebbe stato sufficiente compulsare l'opera, ponderosa ma chiarificatrice, di Fabio Fabbri su: Le origini della guerra civile. L'Italia dalla Grande Guerra al fascismo, 1918-1921, Utet, 2009. Quanto alla “controrivoluzione preventiva“ di un altro Fabbri (Luigi), testo peraltro a noi molto caro, paradigma interpretativo classico novecentesco ampiamente utilizzato da Giulietti nel suo libro, questo avrebbe dovuto almeno essere messo a confronto con la produzione storica del XXI secolo.

L'autorappresentazione fascista quale ancora di salvezza dall'imminente avvento del bolscevismo falsificò la realtà nelle sue successive riproposizioni narrative, tanto da accreditare al regime mussoliniano la palma della vittoria sulla minaccia rivoluzionaria. Ciò senza considerare che il clima sociale e politico del dopoguerra fu soprattutto condizionato dalle inusitate conquiste, morali e contrattuali, conseguite dal mondo operaio e contadino. Dunque la violenza squadrista fu la risposta padronale alle forme moderne del conflitto di classe e dell'organizzazione del lavoro. Dopo l'occupazione delle fabbriche, e in concomitanza di una recessione economica dilagante, l'offensiva operaia segnò il passo in tutta Europa. E, per dirla con Marco Revelli, “sul cedimento della forza operaia passò la violenza squadrista, e non viceversa“. Ma l'aveva già detto Tasca: non è stato il fascismo a vincere la rivoluzione, ma l'inconsistenza della rivoluzione a provocare il sorgere del fascismo. Nel 1921 si concentra un potenziale di violenza inaudito (è l'eredità della prima guerra mondiale) e vengono a maturazione le sconfitte del sindacalismo di classe, degli Arditi del Popolo. Nei primi mesi di quell'anno si addensano episodi significativi per la guerra civile ormai in atto: eccidi proletari, uccisioni di squadristi e, non ultimo, la strage del “Diana“ a Milano.

Ma quelle sopra menzionate non sono “carenze“ tutte imputabili al buon Giulietti. C'è piuttosto, nella maggior parte degli specialisti di storia dell'anarchismo, un vuoto impressionante di discussioni e di confronto su questi argomenti. A tale proposito ci è d'obbligo ricordare che nel volgere del decennio scorso, approssimandosi il 90° anniversario delle bombe del Diana, proponemmo insieme a un pool di studiosi qualificati un convegno scientifico che fosse anche una riflessione franca su un tema così ostico. Il progetto non andò in porto anche per una certa ritrosia e per le incomprensibili riserve mentali (ottusità o coglionaggine storiografica?) che subito si evidenziarono nel milieu “culturale“ anarchico.

Sul piano metodologico poi ci permettiamo di avanzare alcune osservazioni in merito a questa pur meritoria storia degli anarchici italiani. Ci pare discutibile la scelta, vecchia come il cucco, di fermare il racconto alle soglie della fatidica marcia su Roma. Così si bypassano quelle cesure nazionali che sarebbero state a nostro avviso più appropriate: il 1921 come anno clou della guerra civile; oppure il 1925-'26 delle leggi “fascistissime“. Ed anche la categoria – mitologica (prima fascista, poi marxista, infine sessantottina) – del Biennio Rosso avrebbe necessitato di essere quantomeno riconsiderata nel suo eccessivo schematismo: per la commistione e l'intreccio delle due componenti attribuite ai rispettivi “bienni“, il Rosso (1919-1920) e il Nero (1921-1922); per l'estensione al quadriennio 1917-1920 del protagonismo e della capacità offensiva di una classe operaia giovane, gagliarda, libertaria e sindacalista, formatasi peraltro nel contesto conflittuale / collaborativo inaugurato dalla Mobilitazione Industriale.

A partire dagli anni Duemila la storiografia sull'anarchismo in Italia ha operato una svolta qualitativa rimarchevole. Le ricerche di valore pubblicate, il nuovo focalizzarsi dell'interesse sulle figure del movimento e la loro “riscoperta“ sono il risultato di molteplici fattori (tramonto della dimensione politica partitica, rivalutazione delle fonti auto-narrative e dei percorsi biografici anche al femminile, ecc.). Ma sono anche l'esito di una sorta di “caduta del muro di Berlino“ che, dagli anni Novanta, ha creato situazioni ambientali più favorevoli sia per la formazione di giovani leve della ricerca su queste tematiche così specialistiche e adatte ad approcci innovativi, sia per l'innesco di un processo, graduale ma irreversibile, verso la rimozione definitiva degli ostacoli e delle palesi discriminazioni poste fin qui in essere (un vero caso italiano) dal sistema accademico.

Caratteristiche ed obiettivi peculiari del nuovo trend della forma narrativa storica sono stati soprattutto la valorizzazione e la riscoperta delle biografie dei militanti. Mentre gli obiettivi conseguiti sono stati non solo l'ampiamento dello spettro delle fonti, ma anche quello di “nutrire“ storie strutturali e opere di sintesi, analisi interpretative sul lungo periodo, e di affermare infine un nuovo stile di ricerca. Proprio per questo il libro di Giulietti avrebbe potuto essere più ricco.

Giorgio Sacchetti

Teatro/

Prima guardia, poi carcerato

Forse è proprio lì, dove Via Novara cambia il suo nome per nascondersi e confondersi con altre strade che Agostino nei primi anni ‘80 perde la sua innocenza varcando la soglia di un tempio in cui molti altri prima di lui l'hanno smarrita.

L'ippodromo di Milano sta lì! A ricordarlo c'è quella grande statua di un cavallo nobile e fiero; sembra quasi che trotti e i suoi passi scandiscono un tempo che corre sempre più veloce e quasi sfugge di mano a chi in quella bestia nobile e fiera ha affidato tutto.

La prima scommessa in pochi se la dimenticano, pochi si dimenticano la sensazione che si prova: l'adrenalina che sale, il respiro che si fa più corto, i battiti che aumentano...

Agostino in quel grande mercato ci è finito quasi per caso, come per caso si era ritrovato cinque mila lire in tasca e con la stessa casualità il nome di un cavallo gli rimbombava nella testa. Aveva puntato su “Oderisi“, così si chiamava, e quella volta la fortuna l'aveva preso per mano. Quella volta...ma se lo sfizio diventa vizio anche la fortuna si stufa a spalleggiarti.

L'unica soluzione diventa allora tenersi occupato, occupare più tempo possibile per tenersi lontano dal gioco d'azzardo. Agostino la sua distrazione la trova: prima come guardia di frontiera, poi nel commissariato di polizia. Ma come si sa “spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno...“ e Agostino ricasca sul tavolo verde dei grandi casinò, tra il vortice della roulette.

Poi la paga da sbirro non basta e recarsi ad un Blockbuster nel cuore della notte con una pistola giocattolo sembra l'unica via di uscita per raggranellare qualcosa da “reinvestire“.

Eccola la confessione di Agostino, prima guardia e poi carcerato. Una confessione a senso unico con il suo secondino la cui voce prende le fattezze del suono di una tromba: non ci sono domande ne rimproveri, solo un'ammissione.

A raccontarci il sogno di libertà di Agostino è il regista milanese Gianfelice Facchetti con lo spettacolo teatrale La confessione di Agostino. Una vita in gioco tra guardie e ladri, andato in scena allo Spazio Tertugliano di Milano dal 2 al 20 marzo.

Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia Facchetti-De Pascalis e patrocinato da Antigone e Amnesty International, racconta la storia vera di un detenuto con cui lo stesso Facchetti ha intrapreso una corrispondenza.

Agostino, nome di fantasia, è uno dei tanti non-uomini dimenticati dallo stato e dalla società, costretti a vivere in un limbo chiamato “carcere bianco“. Chi si trova in questa condizione non può tornare libero, nonostante abbia già scontato la pena, per il semplice fatto che la sua libertà non se la può pagare. È un regime carcerario che si rinnova ogni due anni a meno che non si riesca a trovare un lavoro o una casa in cui vivere. Per chi non ce la fa, come Agostino, il carcere diventa ergastolo: una vita segregata in una così detta “casa lavoro“.

A dar voce, insieme a Facchetti, a queste esistenze dimenticate sono l'attore Claudio Orlandini, le musiche dal vivo del trombettista Raffaele Kohler, Vittoria Papaleo e Marta Tonetti, costumiste e scenografe.

Al Facchetti regista tocca battere un rigore difficile perché in certe situazioni non basterebbe una vita per raccontarne un'altra, ma la porta sta lì, e Gianfelice ci riesce.

A lui anche il vanto di farci conoscere una condizione carceraria in cui vessano alcune persone ai più sconosciuta. Una condizione che ci costringe, o meglio dovrebbe costringerci, a riflettere sull'eterna distinzione tra buoni e cattivi. Se quest'ultimi delinquono saranno i primi a ricordargli la giusta condotta e poco importa se i metodi sono più disumani e spietati dei delitti dei così detti “cattivi“.

Dal teatro io non ci sono uscita con le lacrime agli occhi, ma ragionando su quella cosa a cui abbiamo dato il nome di giustizia; ho pensato quindi di essere stata fortunata perché le lacrime asciugano, i pensieri forse, ma sicuramente ci mettono più tempo.

Camilla Galbiati

Territori/

Frane, crolli, abusivismo,

speculazione, â¨incuria

Ha per titolo Terre Perse. Viaggio nell'Italia del dissesto e della speranza, il bel fumetto di Raul Pantaleo, Marta Gerardi e Luca Molinari (Becco Giallo, Padova, 2015, pp. 128, € 16,00) che ci racconta in modo leggero, come è proprio dei fumetti - ma allo stesso tempo documentato ed efficace - la drammatica condizione del territorio italiano, urbano e rurale, afflitto ormai da lungo tempo da scempi e dissesti, frane e crolli, rovine e brutture.

La protagonista del fumetto, una giovane giornalista, sconvolta dai danni causati dall'alluvione a Genova, decide di capirne di più del perché dell'accadere sempre più frequente di disastri ambientali, di varia natura, in ogni parte dell'Italia: e parte per un viaggio in lungo e in largo per la penisola. Incontrando studiosi e ambientalisti, la giornalista apprende che “per dare spazio all'edilizia ogni anno in Italia vengono consumati 8 mq al secondo di suolo“: (e sarebbe come se in nove ore, si realizzassero costruzioni che occupano lo spazio equivalente a 24 campi di calcio di 10.800 mq messi in fila); e ancora, viene informata che “già ora, non è possibile tracciare un cerchio di 10 km di diametro senza intercettare un nucleo abitativo“ e che di questo passo “fra mille anni non ci sarà più uno spazio libero“ nella nostra nazione, dove “ci sono cinque milioni di case sfitte, circa il 20% del patrimonio abitativo totale“: e “la percentuale più elevata di case vuote si trova nelle Isole, soprattutto in Sicilia, dovuta ai flussi migratori verso il nord“. Ma sono veramente tanti i dati allarmanti sulla situazione edilizia italiana che si leggono tra i disegni animati del fumetto, (realizzati in ottime chine nere) e che ci dicono che “in cinque anni le costruzioni di ipermercati sono aumentate del 28,1%, le sale multiplex sono aumentate del 29,6%, le grandi superfici specializzate invece del 37,7%“ e “tutti questi immobili oltre a competere con gli spazi pubblici urbani, consumano per sempre il suolo, poiché i campi cementificati non saranno riutilizzabili per millenni“.

Frutto di un tempo in cui “gettarsi in un'iniziativa economica, maneggiare terreni e denari era un dovere“, il dissesto del territorio ci è familiare e consueto: si mostra in strade che sembrano trazzere, in un paesaggio agrario stravolto, in paesi senza più riconoscibili identità architettoniche e urbanistiche e di conseguenza anche sociali.

E il fumetto, che “indaga il complesso mondo della speculazione edilizia italiana, lo scempio del nostro territorio, avventurandosi in periferie mai pianificate fatte di orribili condomini, in campagne sventrate da casette e capannoni, scandalizzandosi per l'offesa del condono edilizio e di quello che continua a generare“, ci aiuta a capire “perché la speculazione edilizia non è solo quanto fatto ‘fuori legge' ma soprattutto è il risultato della mancanza di una pianificazione consapevole, priva di amore per il territorio e figlia del profitto selvaggio all'interno di regole sbagliate“. La storia a fumetti documenta ampiamente anche l'Italia che ha saputo salvaguardare o recuperare il suo bel patrimonio paesaggistico ma, ovviamente, rimarca le negatività e tra le tante segnala che “in Italia ci sono circa 300 opere pubbliche interrotte“. E a queste trecento opere, iniziate di recente e già interrotte, vanno aggiunti quei luoghi, di più antica data, e per lo più rurali, dimenticati, “abbandonati come i paracarri delle vecchie strade italiane“.

Questi luoghi, li ha visitati e quindi censiti e descritti, il giornalista Alessandro Calvi, nel suo Paracarri. Cronache da un'Italia che nessuno racconta (Rubbettino editore, Soveria Mannelli - Cz, 2015, pp. 240, € 14,00), un libro, nel quale si racconta dei tanti e vari insediamenti, singoli o agglomerati, creati e ‘tralasciati', per speculazione e incuria, molti dei quali disseminati nel meridione e specialmente in Sicilia. Vengono così fuori dai reportage di Calvi, le stupefacenti storie siciliane di Borgo San Pietro, nel calatino, dove doveva sorgere Mussolinia, la città che non vide mai la luce tranne che in un fotomontaggio che fu fatto avere, per beffa, al duce; delle baracche di Messina, ‘dove esseri umani vivono come bestie e non li racconta nessuno'; di Gibellina nuova ‘dove sembra che non ci sia nessuno' e ‘c'è troppa luce e questa luce è bianca, bianchissima, accecante come la solitudine'; di Giarre, piccola patria isolana delle opere pubbliche mai completate, dove è sorta la Fondazione Incompiuto Siciliano che ha tentato di rendere gradevoli le brutture edilizie, frutto dell'abusivismo e della cattiva amministrazione, con interventi artistici che hanno ricevuto il plauso del grande etno-antropologo, Marc Auge.

Silvestro Livolsi

Teatro/

Artaud e il Van Gogh suicidato

La rappresentazione di un testo di Antonin Artaud (1896-1948) non può che generare un impatto dirompente, sia per chi recita, sia per chi vi partecipa. Oh... tu che mi suicidi liberamente tratto da Van Gogh il suicidato della società fin dalle prime battute ci fa avvertire una sensazione spiazzante. Una bella scommessa per l'attore Antonello Cassinotti (voce, campana, spring drum) e il musicista Giancarlo Locatelli (clarinetto contralto, campane), del Teatro delleAli di Cassano d'Adda (Milano), che aggiungono un altro tassello alla loro personale esplorazione della “crudeltà“ teatrale di Artaud scegliendo questo testo scritto soltanto un anno prima della morte, reduce dall'internamento nel manicomio di Ivry, con una volontà lucidissima: quella di voler riscattare la creatività e la sensibilità di Vincent Van Gogh (1853-1890) e, allo stesso tempo, denunciare la brutalità dei trattamenti psichiatrici e la complicità di una società incapace di respirare a pieno la vita perché trincerata in un falso concetto di normalità e in quella sorta di paralisi emotiva che assolve e consacra gli strumenti della violenza.

Van Gogh scrisse al fratello Theo: “É l'azione di aprirsi un varco attraverso un invisibile muro di ferro che sembrava trovarsi fra ciò che si sente e ciò che si può“. É una sintesi stupenda che riconduce all'amalgama fra l'urlo della creatività (quella del pittore, quella di Artaud e quella dei protagonisti di questo spettacolo) e la volontà di risvegliare le responsabilità di chi sceglierà di non essere complice di una società repressiva.

Ecco perché le modalità artistiche non possono essere accomodanti; non si può rompere il silenzio e rivelare “verità scomode e pericolose“ con un sussurro o con una tecnica recitativa da manuale accademico! Nelle cartelle cliniche stilate su Van Gogh si legge: “Privo di ponderazione mentale“. Artaud denuncia: “La coscienza generale della società, per punirlo di essersi strappato ad essa, lo suicidò!“. Ci si immerge in un vortice di sensazioni; come rimanere sordi a parole, colori, note, sensibilità che sanno cogliere l'essenza della vita, andando oltre il respiro, il dipinto, lo scritto, il recitato e, forse, la natura stessa? Come non sentire sulla pelle le “insopportabili verità“, le contraddizioni di una società tanto brutale quanto escludente?

La partecipazione di Artaud al dramma di Van Gogh diventa una sorta di testamento personale quando si sofferma a cercare in Campo di grano con volo di corvi (dipinto 2 giorni prima del “suicidio“) tutta la tragedia celata nel giudizio sulla presunta alienazione del pittore. L'arte non può coincidere con la formalità quando diventa un'esperienza dirompente. É lo stesso Artaud a parlarci tramite la versatilità di Cassinotti, una lettura/concerto dove le capacità vocali si sanno arricchire di altri suoni. É proprio Artaud che comunica con noi, quasi si trovasse in una conferenza durante la quale ogni parola vada soppesata, affinché la crudeltà si manifesti in tutta la sua nudità espressiva. Personalmente ho percepito i primi interventi del clarinetto in maniera quasi fastidiosa, probabilmente temevo che mi distraessero da quel testo potente.

Via via ho colto un assemblaggio, un clima avvolgente dal quale non sono più riuscita a staccare l'attenzione... tanto che, nei brevi momenti in cui il clarinetto si concede una pausa, ne ho avvertito l'assenza: una mancanza che avrebbe potuto rappresentare un abisso di paure ancor più sconvolgenti dei contenuti rappresentati. Non è un accompagnamento musicale, non è un sottofondo: è il suono che avvolge la voce e... viceversa, tanto da portare il pubblico a percepire una tensione creativa che diventa un vortice emotivo dal quale ci si stacca, gradualmente, dopo i 54 minuti di questa energia esplosiva. La resa di questa amalgama sta tutta nella scelta dei timbri recitativi e nella ripetizione, per l'intera durata dell'evento, di un semitono (l'alternarsi di due note vicine): uno dei 54 che il clarinetto contralto di Locatelli è in grado di suonare. Ad ogni replica ne propone uno soltanto, uno sempre diverso dal precedente.

Ecco perché Oh... tu che mi suicidi vorrebbe avere l'opportunità di 54 tappe (repliche), ad esaurimento dei semitoni possibili. In attesa che questo auspicio diventi realtà, rimaniamo in attesa dell'evento finale che riassumerà queste 54 esperienze suicide.

Per contatti: lexlox@virgilio.it

Chiara Gazzola

Olimpia Kutuzova/

Molto più che “moglie di“

Olimpia Kutuzova per molti resta ancora soltanto la moglie di Carlo Cafiero, ma quanto conosciamo realmente della vita intensa e della militanza rivoluzionaria di questa donna?

A questa domanda risponde Martina Guerrini con Le cospiratrici (BFS Edizioni, Pisa, 2016, pp. 138, € 14,00), una ricerca che con l'obiettivo di tracciare la biografia di Olimpia Kutuzova Cafiero, ci conduce in un intenso viaggio fra le figure femminili che animarono e contribuirono a quel sottosuolo delle avanguardie clandestine russe. Il volume si compone di tre parti: un saggio storico introduttivo, il profilo biografico di Olimpia Kutuzova Cafiero e infine due racconti autobiografici dell'anarchica russa.

La prima parte è una dettagliata ricognizione sul ruolo delle donne nel movimento rivoluzionario russo tra il 1860 e il 1881, che evidenzia in particolare l'importante conflitto, per certi versi ancora attuale, sorto tra nichiliste e femministe liberali. Protagoniste di quella stagione furono femministe liberali quali Marja Vasil'evna Trubnikova, Nadežda Vasil'evna Stasova, Anna Pavlovna Filosofova, a cui le nichiliste, figlie della generazione successiva (tra cui la celebre matematica Sof'ja Vasil'evna Kovalevskaja e la futura zaricida Sof'ja Perovskaja) rimproverarono un filantropismo miserabile e inutile, rovesciando la prospettiva riformista in una rivolta individuale che investirà l'ambito sociale e privato. Questa prima parte è il basilare punto di partenza che serve per conoscere e comprendere lo spessore, umano e rivoluzionario, di Olimpia Kutuzova Cafiero di cui nel libro, per la prima volta in Italia, viene presentato il profilo biografico.

Facciamo la conoscenza di Olimpia mentre è intenta a trasportare della dinamite e poche pagine più avanti sarà lei stessa a riferire del suo cruciale incontro con Bakunin, avvenuto in Svizzera nel 1873, anno che segnerà la sua formazione politica e umana. Lì conoscerà anche Carlo Cafiero che sposerà l'anno successivo in Russia. Di questo matrimonio, a tutt'oggi, i contorni restano sfumati, ma grazie all'apporto dell'epistolario di Olimpia e dei suoi racconti, Martina Guerrini riesce a ricomporne i pezzi e a mettere in luce un rapporto assai profondo e complesso.

Ricostruendo la biografia di Olimpia Kutuzova Cafiero (lei stessa si firmerà così), l'autrice ci restituisce anche tutto il valore rivoluzionario di una donna rimasta probabilmente per troppo tempo all'ombra della signora Cafiero. Infatti, Olimpia parteciperà all'esperienza della Baronata, sarà parte attiva dei moti insurrezionali di Romagna, trasportando l'esplosivo verso l'Italia e, non ultimo, con le sue compagne russe aderirà a quella andata al popolo così dettagliatamente ricostruita nella prima parte del volume e per la quale subirà la persecuzione zarista venendo incarcerata più volte. Ma l'attività politica di Olimpia si arresta tragicamente nel 1883 quando Carlo Cafiero viene rinchiuso nel manicomio di Firenze e solo lei, in qualità di moglie, può consentirgli di uscirne. Olimpia non esita dunque a evadere dalla Russia intraprendendo un lungo e pericoloso viaggio per raggiungerlo in Italia e assisterlo con ogni mezzo fino alla dolorosa scelta di farsi da parte.

Nella terza parte infine possiamo leggere i racconti autobiografici in cui Olimpia narra la sua esperienza rivoluzionaria, a partire dall'incontro con Bakunin che significativamente apre il primo mémoir, e le vicende legate al suo legame con Cafiero che invece è il protagonista del secondo testo. Questi due racconti, oltre all'importanza storica che possiedono, sono un vero cuore pulsante; si leggono in un crescendo narrativo estremamente emozionante capace di azzerare le distanze temporali, per riconsegnarci finalmente tutto il valore unico del vissuto umano e rivoluzionario di Olimpia Kutuzova.

Parole distanti, come in bianco e nero, eppure ancora così capaci di toccarci nel vivo.

Stefania Gennai

Antispecismo/

Fuori dai canoni della classificazione

Cosa forse più di tutto mette a nudo l'antropocentrica divisione tra umani e animali, come appartenenti a due mondi diversi e distanti, se non la condivisione dei processi onirici? Sento dunque sogno. Frammenti di liberazione animale, di Massimo Filippi (Ortica editrice, Aprilia - Rm, 2016, pp. 80, € 7,65), smonta la costruzione umana dell'inferiorità degli animali non-umani proprio partendo dai sogni.

In queste pagine, che Filippi piuttosto che un libro lo definisce un esperimento senza cavie, nella prima parte sono riportati in chiave non-antropocentrica alcuni sogni di Adorno e, nella seconda, delle riflessioni su “l'Animale“ di Nancy. Un percorso che non rappresenta semplicemente una lettura, ma un dialogo con sé stessi e con gli altri Animali. Un percorso fatto di domande tanto semplici quanto spiazzanti, anche quando sono poste sotto forma di affermazioni, a cui nemmeno l'animale umano auto-definitosi antispecista dovrebbe esimersi e che, inevitabilmente, lo porterebbe a riflettere sulla lotta per la liberazione animale.

Una lettura che conduce lentamente, ma con forza, a un ripensamento complessivo perché ripensarsi significa ripensare anche alla propria posizione nel mondo, al proprio vivere, al proprio rapporto con il Sé e con gli altri. Quegli altri intesi come tutto il resto fuori dal Sé, oltre la propria appartenenza che può essere valida solo forzando l'immaginazione imponendole dei confini inesistenti. Il Sé quindi, per essere messo in discussione al fine di aprire nuovi sguardi sul quotidiano, non può che partire dall'abbattimento dei confini costruiti per dividere e classificare. In questo ripensarsi, i sogni intesi come spazio comune a tutti gli animali, umani o non-umani, seppur rappresentano un'eredità comune a tutti, configurano l'unicità degli esseri fuori dai canoni della classificazione, fuori dall'appartenenza ad una specie. Confermano cioè l'esistenza dell'Essere.

Come cambierebbe la nostra idea di Animale se sapessimo, banalmente, che l'animale in gabbia, anche lui come il carcerato, sogna la libertà? Noi umani condividiamo con gli altri animali una parte del nostro essere così intima come i sogni – duale perché ci pone in relazione con noi stessi e con gli altri – che basterebbe essa stessa a farci riconoscere in ogni singolo altro essere, altro dolore, altra gioia, altra percezione, altro passato, presente, futuro, altra aspirazione, altra esperienza, altra lotta o, più semplicemente, altro sogno. Ma come afferma Filippi, “gli animali sognano ma non sappiamo cosa sognano e, auspicabilmente, non lo sapremo mai“.

Nicholas Tomeo

Torino/

La capitale â¨del Sistema

Credo fermamente che l'intento di Maurizio Pagliassotti – giornalista free lance già collaboratore di “Liberazione“ e autore di scomodi articoli su TAV, Thyssen e altre vicende poco glamour - nello scrivere il romanzo Sistema Torino, sistema Italia (Castelvecchi editore, Roma, 2014, pp. 136 € 16,50), sia stato quello di restituire alla prima capitale d'Italia un po' di quell'onore che le fu indebitamente tolto nel 1864. Una perdita dolorosa (costò davvero parecchie vite umane), ma fosse finita lì.

Provate a chiedere al torinese medio come giudica la sua città; vi dirà probabilmente che Torino è quel posto dove le idee nascono per poi essere esportate a Milano. Questo se è di buonumore. Se invece gli gira storta, è Milano che ce le ruba, le idee. Non è un luogo comune, vi sta dicendo la verità. Dev'essere colpa di quell'inconscia vocazione da officina, incapace di esaurirsi anche oggi che delle fabbriche è rimasto soltanto lo scheletro.

Sì, va bene, ultimamente ci siamo inventati qualche nuovo festival, ce ne andiamo in giro sotto la pioggia battente di fine aprile con il cappellino di paglia che fa tanto New Orleans (volete sapere quando pioverà forte? guardate le date del prossimo Torino Jazz Festival), lo scorso anno abbiamo fatto una mega ostensione e in via Garibaldi si vendevano i santini di papa Woityla e se ne compravi due ti davano Ratzinger in omaggio. Cose così, per provare ad uscire da questa specie di condanna al perenne anonimato provinciale, in attesa che il TAV ci riporti al centro dell'universo.

Pagliassotti ha capito che tutto questo non basta: occorre curare la sabauda psiche infondendole la certezza che la visibilità non è automaticamente sinonimo di potere, anzi. Gelli docet. Perché dai, per quanto meglio vadano le cose rispetto a un tempo, è vero che dentro continuiamo a rosicare: ogni volta che proviamo a spararla grossa, Milano ci supera. Costruiamo due grattacieli? Loro illuminano il Pirellone con la scritta del family day. Noi Terra Madre? Loro EXPO. Qui la fiera del Libro (che resta una fiera anche se la chiamano di nuovo salone)? Là il salone internazionale del libro usato, che fa molto più chic. Noi il diessino Fassino che smantella gli asili comunali? Loro il comunista Pisapia che sgombera i centri sociali.

Ecco dunque il merito di Pagliassotti e del suo libro: illuminare le zone d'ombra, metterne in luce i protagonisti segreti, farci capire che sono loro i veri dominanti; quelli in seconda fila, che non sbraitano ai talk show, che vestono in maniera ricercata ma sobria e – chi mai lo direbbe - amano spassionatamente il Che. Autore di “Chi comanda a Torino“, il libro d'inchiesta che qualche anno fa gli costò svariate inimicizie, Pagliassotti si lancia stavolta in una sfida ancora più pericolosa: a differenza del primo, questo è un romanzo, categoria che di per sé invita alla lettura un pubblico potenzialmente più ampio.

Il protagonista si chiama Pietro Zanna, è giornalista precario e in quanto tale ha poco da perdere: la rivoluzione prima o dopo nascerà da lì, non dai finti ribelli ma dai disoccupati veri. Il romanzo ruota intorno ad alcune figure chiave della politica e dell'imprenditoria sabauda: l'ex sindaco ed ora presidente della regione Chiamparino, il sindaco Fassino, Giovanni Bazoli, pezzo grosso di Intesa Sanpaolo, Oscar Farinetti, geniale inventore del più caro supermercato a chilometro zero del pianeta. (A proposito: a Torino saranno rimasti delle fabbriche solo gli scheletri, ma non dimentichiamo che alcuni sono scheletri di lusso: vedi la vecchia Carpano, ormai da anni prestigiosa sede di Eataly).

Voci autorevoli che celebrano quotidianamente la crescita di una città con un tasso di disoccupazione spaventosamente alto, i servizi sociali a pezzi, la volontà di privatizzare qualunque cosa, la spesso incivile movida di interi quartieri, le sacche di degrado dell'ex villaggio olimpico, degli ex mercati generali.

E che quest'anno, per festeggiare il decennale delle olimpiadi invernali di Torino 2006, s'è inventata una sfilata di ex-volontari con indosso le giacche a vento di dieci anni fa. Più understatement di così! Poi mamma-Fiat, che ha sostituito ai biberon delle catene di montaggio gli omogeneizzati della più sfacciata finanza contemporanea; la cultura governata dalle fondazioni bancarie, a loro volta governate dai partiti; le speculazioni edilizie spacciate per intelligenti riqualifiche del territorio; i nuovi inceneritori per risolvere le inefficienze della differenziata.

Sistema Torino, Sistema Italia - che sta diventando anche uno spettacolo teatrale, ostinatamente finanziato dal basso – è il romanzo di una città magnifica e decadente, dove la sussistenza è fondata sulle buone amicizie e l'omertà viene definita riserbo. Le radici del sistema sono intricate, a volte aggrovigliate, originano da famiglie in passato contrapposte, da pensieri agli antipodi che pian piano nel tempo han fatto squadra, passandosi le cariche come i calciatori si passano la palla, altruisticamente, non importa chi va a segno perché poi il goal sarà di tutti, e allora mettiamoci dentro teatri dirigenze fondazioni festival aziende musei varie ed eventuali.

D'altronde è una città piccola, non è difficile incontrare qualcuno, diventare amici. Basta frequentare gli stessi salotti, bazzicare negli stessi circoli, mangiare nei soliti ristoranti, restare possibilmente lontani dalle vere periferie (salvo quando fa figo andarci): è normale che imprenditori, politici, alti professionisti prima o dopo finiscano per incrociarsi, fumarsi un sigaro insieme, scambiare quattro chiacchiere e qualche poltrona. Pietro Zanna sa bene che le raccomandazioni sono consuetudine radicata in tutta Italia, che l'ordinamento oligarchico in cui sguazziamo se ne frega delle competenze e favorisce e incoraggia l'ubbidienza al sistema.

Eppure a Torino questo modo di fare è andato “oltre“, tanto da non avere quasi più bisogno di celarsi, da poter uscire allo scoperto e rivendicare il diritto ad esistere, no, di più, a governare; sempre con ritrosia, ma senza più vergogna. Lo dichiarò anni fa addirittura l'ex-sindaco Valentino Castellani in un'intervista, “l'ambiente è quello che è, diventa persino difficile non rapportarsi sempre agli stessi“; un'ammissione così candida che fu difficile lì per lì comprenderne la portata. Infatti, nessuno la comprese.

Se ne rimani fuori perché sei sfigato, poveretto. Se invece lo fai perché la tua coscienza te lo impone, allora sei un cretino; tanto si sa che ci sono mille altri disposti a pagare per avere il posto tuo. Pagare per lavorare.

Grande merito a Maurizio Pagliassotti, dunque. Il quale la spara grossa, ipotizzando che Torino possa fungere da fulgido esempio per il resto dell'Impero; e ci restituisce così tutto l'orgoglio dell'understatement torinese. Perché qui, quando qualcuno ci chiede come stiamo, la risposta tipica è “fuori dal letto“.

Poi mettiamo in moto il nostro SUV (rigorosamente bianco, quest'anno) e ce ne andiamo a sciare in alta Valsusa, a respirare un po' d'aria buona. Che a Torino ci sono le polveri sottili (ma a Milano ce ne sono un po' di più).

A proposito: Torino è stata recentemente indicata dal “New York Time“s come meta turistica del 2016, unica città italiana a comparire in elenco. Un dubbio: quelli del NYT avranno già visto Milano?

Claudia Ceretto

P.S. Mentre ultimavo la recensione, si concludeva il cosiddetto “processo Murazzi“ (approfondimenti rintracciabili con facilità sul web). Assoluzione piena per tutti gli imputati. Chiamparino afferma “Il Sistema Torino non esiste“. Se lo dice lui, possiamo starne certi: Pagliassotti ha colpito nel segno.

Lavoro/

Quelle imprese “autogestite“

(in tutto il mondo)

Un libro dal titolo Lavoro senza padroni - Storie di operai che fanno rinascere imprese (di Angelo Mastrandrea, Baldini&Castoldi, Milano 2015, pp. 176, € 15,00), per chiunque sia interessato allo svolgimento della lotta fra le classi nelle sue complesse, e sovente contraddittorie, determinazioni, interessante perché esplicita immediatamente la natura, appunto, contraddittoria del suo stesso oggetto. “Lavoro senza padroni“, infatti, rimanda al programma dell'espropriazione degli espropriatori, della libera associazione dei produttori, in una formula, al comunismo libertario. Quando, d'altro canto, si parla di “Storie di operai che fanno rinascere imprese“, la parola chiave è, appunto, “imprese“ e l'impresa che sia proprietà privata o statale, individuale o per azioni, a gestione gerarchica o cooperativa, è, per la sua stessa natura, la cellula costitutiva dell'economia capitalistica né può essere altro.

L'interesse del testo sta nell'essere un'inchiesta su di un universo umano e produttivo fuori dal cono di luce mediatico, su un assieme di esperienze che si sviluppano in Italia, in Francia, in Grecia, in Argentina, in Venezuela, negli USA e in molti altri contesti che costituiscono reti di relazioni fra di loro, che hanno relazioni con il potere politico, con le grandi centrali cooperative, con le banche etiche e, soprattutto, con quell'entità che può sembrare astratta e inafferrabile ma che è maledettamente vitale, concreta, pervasiva che è il mercato.

Qual è, con qualche eccezione, il filo rosso che, almeno a mio avviso, lega queste esperienze? Proporrei l'intreccio di tre elementi:

- la crisi che porta alla chiusura di stabilimenti industriali o comunque di attività lavorative non necessariamente perché non produttivi in linea di principio ma perché non capaci di generare profitto nelle modalità di gestione tradizionali da parte delle imprese che ne detengono la proprietà;

- la tendenza allo scarto di segmenti produttivi, come allo scarto di esseri umani, da parte del sistema sociale dominante e il fatto che in questo “scarto“ vi sono risorse di saperi, intelligenze, capacità, cooperazione, legame col territorio che, liberati dal precedente involucro, possono rivelarsi autonomamente vitali;

- la possibilità, ad opera dei collettivi dei lavoratori e lavoratrici coinvolti dalle crisi aziendali, di produrre dei veri e propri salti di paradigma produttivo, di stanare possibilità e risorse laddove sembrava non esservi alcuna possibilità di assumersi compiti che nella tradizionale divisione del lavoro erano riservati alla direzione aziendale, di scoprirsi, in senso proprio imprenditori.

In questi processi, nelle molte vicende raccontate, gli operai, gli impiegati, i tecnici coinvolti realizzano quindi una loro, assai relativa, autonomia in quanto produttori all'interno, piaccia o meno, dell'attuale sistema produttivo e, nello stesso tempo, facendolo, dimostrano una potenzialità che, laddove fosse generalizzata e non rinserrata in una serie di nicchie produttive, rimanda a quella espropriazione degli espropriatori da cui ho tentato di prendere le mosse.

In altri termini, sebbene ciò avvenga, nelle forme necessitate da situazioni particolari, si rende evidente che vi è nella classe operaia una potenziale capacità di autogoverno a livello, quantomeno, di singola azienda. La scommessa, casomai, sta nell'ipotizzare l'autogoverno generalizzato di un mondo radicalmente trasformato. Ma questa domanda non può essere rovesciata in forma moralistica e liquidatoria su chi agisce, lotta, sperimenta, forme di produzione tali da garantirgli reddito, diritti, dignità.

Nella rete di esperienze descritte vi è, poi, uno specifico aspetto che merita un'attenzione particolare.

Sovente le aziende autogestite sperimentano la produzione di beni “alternativi“, ecologici, legati alle tradizioni locali, la costruzione di reti distributive animate da finalità etiche, relazioni significative con le comunità sociali. In altri termini, producono legame sociale per un verso, e trasformazione sociale, per l'altro, e, nello stesso tempo, entrano in relazione con movimenti, culture, sensibilità, ambienti che non sono tradizionalmente e facilmente in dialogo con il movimento dei lavoratori.

Si tratta di un incontro interessante ed importante, della retroazione sul tessuto produttivo di movimenti nati al di fuori del movimento operaio come era una volta inteso, movimenti volti alla tutela dell'ambiente, della salute, di diritti civili, dell'esercizio della cittadinanza attiva e che si traducono nella domanda di beni che corrispondano agli stili di vita che propongono.

Ancora una volta, una deriva che potremo liquidare con la categoria “cittadinismo“ ma che, ad una lettura meno superficiale, rimanda a domande che, sebbene espresse in forme “moderate“, sono le nostre stesse domande di una struttura produttiva rispettosa del pianeta, di una produzione volta al soddisfacimento di bisogni non di profitti, di una relazione non malata fra produzione e consumo.

Un libro, insomma, utile quantomeno per conoscere esperienze e vicende che, come già rilevavo, sono poco note e che stimola una riflessione sulla categoria stessa di autogestione.

Cosimo Scarinzi

Vita quotidiana/

Geografie, riti

e temperamenti libertari

Ogni libro è un incontro e quello con Maresia (l'apelido di Maria, protagonista principale, componente di un gruppo di capoeira) è un incontro speciale con Elisa Stefania Tropea (Coessenza editrice, Cosenza, 2015, pp. 221, € 12,00), al suo terzo romanzo, scrittrice in continuo e frenetico movimento tra intelletto ed emozione.

Chi vive sul Tirreno cosentino e sin da piccolo/a seduto/a sulla spiaggia osserva i pescatori, di spalle, allontanarsi con le barche per “gettare“ le reti“ e sperare in una pesca generosa, impara ad ascoltare il racconto del mare, la sua poesia, il suo irresistibile invito al viaggio.

L'orizzonte marino osservato dalla protagonista del romanzo, Maria /Maresia, una ragazza calabrese insoddisfatta del lavoro, ma anche della sua vita, è il Brasile. A questa meravigliosa terra è legata la sua storia familiare che si rinnova quotidianamente nei gesti e nei riti quotidiani della bisnonna, quasi centenaria, Vovò Quinota, nonchè nella sua vita presente caratterizzata da un forte legame d'amore con Ramòn, un ragazzo di Rio De Janeiro che la introdurrà alla capoeira (arte marziale brasiliana creata principalmente dai discendenti di schiavi africani nati in Brasile con influenza indigena brasiliana, caratterizzata da elementi espressivi come la musica e l'armonia dei movimenti) e la condurrà nella terra dell'eterna primavera.

Diversi sono i riti che l'autrice racconta nel libro: dalla processione in mare in onore di San Francesco di Paola al Batizado della capoeira; Sono riti brasiliani, ma anche calabresi, che l'autrice racconta senza pretese o voglie identitarie, perché esperienza e pensiero, in Maria e in Elisa Stefania, sono reciprocamente vivificanti. La particolarità di questo romanzo sta, a mio avviso, nella capacità dell'autrice di collegare il racconto, in gran parte autobiografico, ai contesti ed ai conflitti sociali da lei vissuti quotidianamente. Sono riconoscibili, per chi ne condivide le passioni e le aspirazioni, gli attori della “Cusenza bella“, dove la militanza solidale, antifascista ed antirazzista è una categoria dell'anima oltre che un invito all'impegno e allo sforzo quotidiano. In questa galassia laica “todo cambia“, cambiano le persone, i contesti, spariscono e rinascono le sperimentazioni con uno spirito squisitamente e modernamente libertario.

Una delle questioni più interessanti affrontate da Maria nel romanzo è quella della discussione con i genitori riguardo ai suoi progetti di vita: la convivenza senza vincolo matrimoniale con Ramon e la sua precarietà lavorativa. Come quasi in tutti i conflitti interfamiliari, dall'incontro allo scontro il passo è breve. I genitori, tra le tante accuse, imputano a Maresia di rompere la tradizione. A nulla valgono i tentativi autocensuranti della ragazza di riscrivere la sua esperienza d'amore assecondando le aspettative della madre, omettendo perfino i particolari piacevoli di una relazione dolce e coinvolgente che sarebbero stati ritenuti indecenti.

Per Hannah Arendt rompere la tradizione significa “stare fuori al freddo, nudi, privati della confortante presenza di regole o verità ultime, significa giudicare senza l'aiuto di un corrimano“.

Maresia ha avuto il coraggio di fare a meno del corrimano… e noi?

Angelo Pagliaro

Colin Ward/

La precisione dello studioso,

la passione del militante

Colin Ward (Londra 1924 – Ipswich 2010) è stato un architetto, urbanista e militante anarchico inglese, creatore e divulgatore di una concezione pragmatica dell'anarchismo, molto originale e influente a livello mondiale. Ward è stato un instancabile osservatore della storia sociale nascosta dell'urbanistica e dell'abitare: alle forme popolari e non-ufficiali di costruzione e manipolazione degli spazi urbani ha infatti dedicato oltre venti libri. Gli interventi raccolti da Giacomo Borella nell'antologia Architettura del dissenso. Forme e pratiche alternative dello spazio urbano (Elèuthera, Milano, 2016, pp. 160, € 14,00), tradotti per la prima volta in italiano, documentano le sue riflessioni su architettura e urbanistica, condotte con la precisione dello studioso e la passione del militante. Il suo sguardo irregolare e partecipe – in anticipo sui tempi nel connettere architettura ed ecologia – rintraccia i “semi sotto la neve“ di una possibile genealogia delle pratiche costruttive alternative, collegando tra loro esperienze e figure tra le più disparate: da Bernard Rudofsky agli scalpellini medievali che costruivano le cattedrali, da Giancarlo De Carlo ai “paesaggi improvvisati“ dell'Inghilterra meridionale tra le due guerre, da Walter Segal agli autocostruttori di tutti i tempi.

A Giacomo Borella, architetto e curatore dell'antologia, abbiamo posto 4 domande.

Qual è il contributo specifico dato da Colin Ward all'architettura e all'urbanistica?

Ward non è stato un progettista, ma piuttosto uno studioso, anche se per guadagnarsi da vivere ha lavorato come disegnatore in diversi studi di progettazione. Fondamentalmente è stato un infaticabile ricercatore di esperienze in cui, in molti modi diversi, l'architettura è stata qualcosa di più che una disciplina specialistica, gli abitanti non solo utenti o clienti, i costruttori e progettisti non solo professionisti, il costruire anche qualcos'altro che un'attività commerciale. La sua convinzione, che è anche la mia, era che in questi contesti si è spesso prodotta un'architettura più viva, frugale, responsabile e anche più allegra.

Queste pratiche Colin Ward le ha cercate, trovate, e osservate con spirito aperto e senza pregiudizi, nei tempi e luoghi più vari, lontani e vicini, all'esterno dei contesti dell'architettura ufficiale (dalla coltivazioni degli orti allo studio di molti tipi di costruzioni popolari) ma anche al loro interno o ai loro margini, studiando il lavoro di molte figure (notissime o poco conosciute, da William Morris a Walter Segal) che fanno attrito con l'odierna idea formattata di architettura. Non solo ha studiato queste esperienze, ma le ha promosse in modo attivo, quasi militante, spesso mettendole in contatto tra loro.

Nel vasto elenco di volumi scritti da Colin Ward, come hai scelto i testi che compongono questa antologia?

Volevo che il libro testimoniasse almeno due cose importanti. La prima è il lungo arco di tempo nel quale Ward ha profuso il suo impegno, e quanto fosse spesso in anticipo sui tempi a proposito di molti temi cruciali di oggi, per esempio l'ecologia, l'ambiente, l'uso delle risorse. Ho quindi cercato di documentare quasi tutto l'arco temporale del suo lavoro: il testo più vecchio presente nel libro è dei primi anni Sessanta, quello più recente dell'inizio dei Duemila. La seconda cosa importante mi sembrava quella di cercare di restituire la varietà dei temi di cui Ward si è occupato, quanto fosse ricca e complessa la sua idea di architettura.

Mi sembra che ci sia in corso un certo appiattimento dell'immaginario anarchico a proposito dell'architettura e della città, mentre Ward ci ricorda l'estrema profondità e competenza del pensiero libertario su questi temi, la raccoglie e la estende ulteriormente e liberamente affrontando le questioni della contemporaneità.

Quindi l'antologia mette insieme scritti sui temi più disparati: le New Town e l'abusivismo per necessità, l'orticoltura e il movimento Arts and Crafts, città-giardino ed esperienze storiche di autocostruzione, scalpellini medievali e metropoli contemporanea, passando per alcuni ritratti di grandi outsider dell'architettura, da W.R. Lethaby ad Hassan Fathy.

Cosa aggiunge questo libro alla conoscenza che il lettore italiano ha di Ward?

Ai temi della città e dell'abitare Ward ha dedicato una parte molto importante del suo lavoro, mentre finora erano stati tradotti in italiano da Elèuthera soprattutto i suoi testi di attualizzazione e divulgazione del pensiero anarchico, o alcuni libri su temi specifici come l'automobile e l'acqua. I due testi sulla città che erano stati tradotti in precedenza (La città dei ricchi e la città dei poveri, E/O 1998, e Il bambino e la città, L'ancora del mediterraneo 2000) da tempo non sono più reperibili.

Questa antologia offre la possibilità di avvicinarsi alle riflessioni di Ward sull'habitat umano, l'architettura e l'urbanistica: i temi sui quali ha più a lungo concentrato la sua attenzione.

Vuoi dirci qualcosa del tuo rapporto con gli scritti e, in generale, con il pensiero di Ward?

Sono molto pochi coloro che nel Novecento hanno saputo parlare di architettura in modo comprensibile anche ai non specialisti, senza perdere in competenza e profondità: Ward è stato uno di questi. Più in generale, apprezzo enormemente la sua versione “aperta“ dell'anarchismo, che trovo di radicale buon senso: un punto di congiunzione tra Kropotkin e Paul Goodman.

|

Errata corrige

Due precisazioni relative al dossier antifascista pubblicato nel penultimo numero (“A“ 406, aprile 2016). A pag. 88, nel profilo di Gino Lucetti si afferma che era stato un “ardito del popolo“. In realtà Lucetti non lo fu, mentre durante la guerra aveva fatto parte dei Reparti di assalto, quindi era stato un “ardito di guerra“. A pag. 114, nella didascalia della scheda segnaletica di Francesca Guasco, è scritto che fu sostenitrice, a Torino, del Gruppo anarchico clandestino di Barriera di Milano. Si tratta invece di Barriera di Nizza, come correttamente scritto nel testo (ma, appunto, non nella didascalia).

|

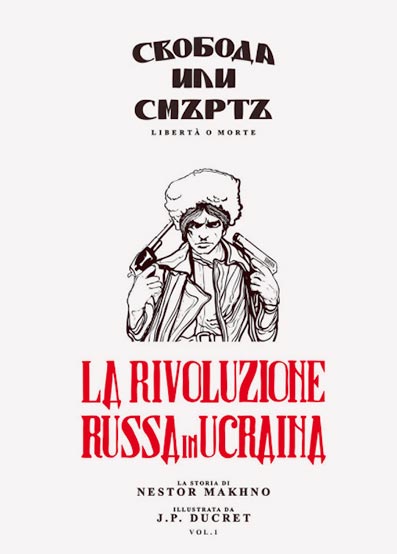

La rivoluzione russa in Ucraina

Una graphic novel un po' speciale in (finora) due volumi

Il fumetto La rivoluzione russa in Ucraina è un'opera particolare per molti, diversi motivi. Il primo: è un fumetto scritto da un francese e in francese che viene pubblicato solo in Italia, a Carrara. Questo perché la storia del fumetto è intrinsecamente legata a quella della tipografia di Carrara (la Coop. Tipolitografica, già Tipografia Il Seme, che stampa tutt'oggi Umanità Nova).

Il fatto che il fumetto sia in francese, in secondo luogo, complica ulteriormente un processo editoriale di per sé non semplicissimo. Le grandi tavole disegnate a mano (e mille volte modificate) da Ducret vengono per prima cosa fotografate, poi elaborate al computer e impaginate. Intanto, qualcuno traduce dal francese. Il testo tradotto viene inserito nei baloon, con un font creato appositamente a partire dalla scrittura dell'autore. E poi c'è la stampa (circa 500 copie) e la distribuzione: che avviene principalmente attraverso presentazioni in giro per l'Italia. A questo si è aggiunta dal 2015 la versione e-book e il sito internet. Tutto il lavoro, compreso quello dell'autore, è volontario, gratuito e autorganizzato. I proventi della vendita vengono reinvestiti nella pubblicazione del volume successivo.

Il secondo volume del fumetto La rivoluzione russa in Ucraina – La storia di Nestor Makhno illustrata da Jean Pierre Ducret è stato pubblicato nell'ottobre del 2015 dall'Associazione Archivio Germinal di Carrara e stampato dalla Coop. Tipolitografica della stessa città. I due volumi si possono acquistare in formato cartaceo e e-book sul sito www.makhno.org o scrivendo una mail a archivio.germinal@gmail.com

La rivoluzione russa in Ucraina, vol. 1

pp. 69 / € 15,50 (cartaceo) / € 5,50 (e-pub)

La rivoluzione russa in Ucraina, vol. 1

pp. 69 / € 15,50 (cartaceo) / € 5,50 (e-pub)

La rivoluzione russa in Ucraina, vol. 2

pp. 72 / € 19,50 (cartaceo) / € 7,50 (e-pub)

La rivoluzione russa in Ucraina, vol. 2

pp. 72 / € 19,50 (cartaceo) / € 7,50 (e-pub)

|