|

Parecchie decine di

migliaia di prigionieri, accusati di aver partecipato al genocidio

del 1994, marciscono nelle carceri ruandesi. Il caso del Ruanda

è unico al mondo a causa della natura dell’accusa,

del numero dei detenuti in rapporto alla popolazione –

il Ruanda detiene il rapporto percentuale più elevato

del mondo – e alla capienza del sistema penitenziario,

e della quasi totale distruzione dell’apparato giudiziario

dovuta al genocidio e alla guerra che ne è seguita. Quattro

anni dopo il genocidio, c’erano ancora 130.000 detenuti.

Un certo numero è stato liberato, naturalmente, ma pochi,

e si continua ad arrestarne altri. Nel 2002 la situazione carceraria

in Ruanda era praticamente identica a quella della fine del

1994 ed è destinata a durare.

Le autorità, nell’intento di trovare una soluzione

a questo rompicapo, hanno inviato la direttrice dell’amministrazione

penitenziaria dell’epoca a rappresentare il Ruanda al

seminario panafricano di Kampala sulle condizioni di detenzione

in Africa, organizzato da Penal Reform International

nel settembre 1996. Ma il primo contatto diretto tra la PRI

e lo Stato ruandese si è verificato soltanto nell’aprile

1997, dopo che la Commissione europea ci aveva chiesto di inviare

una missione sul posto, al fine di studiare la possibilità

di dare un contributo all’amministrazione penitenziaria

nella gestione del sistema carcerario del Paese. Tale missione

ha consentito alla PRI di constatare l’esistenza di un’autentica

volontà politica delle autorità ruandesi ad affrontare

la questione, cosa che l’ha convinta a intervenire, tanto

più che l’Unione europea, cui si sono ben presto

aggiunti britannici, olandesi, svizzeri e svedesi, ha fornito

i mezzi per farlo.

|

Situazione abnorme

Situazione abnorme

Questa missione ha portato alla luce un’abnorme situazione

carceraria. In Ruanda ci sono diciannove centri di detenzione

ufficiali, più una moltitudine di altri definiti “galere”.

I diciannove centri, distribuiti su tutto il territorio, funzionano

come prigioni centrali e sono posti sotto la sorveglianza di

militari smobilitati con la sovrintendenza dei servizi di sicurezza

militare; per questi motivi l’amministrazione penitenziaria

non ha avuto accesso a tali strutture, almeno nei primi anni.

Gli altri luoghi di detenzione, organizzati in edifici di fortuna

nel periodo dell’emergenza, sono totalmente sprovvisti

di infrastrutture adeguate. Inizialmente si prevedeva che queste

sarebbero state strutture provvisorie, ma con il passare degli

anni si sono trasformati in carceri permanenti. Poiché

ospitano migliaia di persone (vi risiede metà della popolazione

carceraria), sono diventati immondezzai a cielo aperto e una

autentica catastrofe per l’ambiente. A causa delle tonnellate

di rifiuti accumulati, da quelle zone si sprigiona un odore

pestilenziale che si avverte a chilometri di distanza. A ciò

bisogna aggiungere che il personale penitenziario, composto

perlopiù da militari smobilitati, ignora pressoché

tutto delle mansioni cui dovrebbe ottemperare, rivelandosi del

tutto incompetente.

Nessuna prigione dispone di personale qualificato, e il poco

disponibile è del tutto insufficiente: solo 300 guardie

adibite alla sorveglianza di più di 100.000 detenuti!

Il carcere di Nsinda, per esempio, che da solo rinchiude 12.000

persone, è sorvegliato e gestito solo da 40 persone,

dal direttore al piantone! Per rendere la propria quotidianità

meno insopportabile, i detenuti si sono dedicati di propria

iniziativa all’agricoltura, coltivando i campi fino a

40 chilometri attorno alla prigione e vendendo i prodotti nel

mercato più vicino. Con il ricavato delle vendite hanno

persino acquistato un camion. La prigione è in effetti

organizzata come una vera e propria autogestione e, malgrado

la scarsezza di guardie, sono state registrate pochissime evasioni.

Dal che si deduce che la maggior parte dei detenuti non è

composta da individui da tenere per forza di cose sotto chiave.

Inizialmente l’amministrazione penitenziaria era ridotta

all’osso: la direttrice disponeva soltanto di tre collaboratori.

I mezzi sono sempre stati drammaticamente esigui. All’epoca

della mia prima visita, i detenuti non ricevevano i pasti. Quelli

delle prigioni ufficiali erano totalmente a carico del CICR

(Comitato Internazionale della Croce Rossa, N.d.R.).

Ancora nel 2001 quest’ultimo forniva la metà del

vitto delle diciannove carceri centrali, mentre gli altri detenuti

erano nutriti totalmente dalle famiglie. Infatti, all’epoca,

il CICR aveva rifiutato di farsene carico per non incoraggiare

il mantenimento di quelle strutture.

La situazione è leggermente migliorata dal periodo della

prima missione, ma è ancora lungi dall’essere normalizzata.

Le cose tuttavia si muovono, nonostante il fatto che nel 1999

le carceri siano passate sotto la tutela del ministero dell’Interno,

mentre prima dipendevano dal ministero della Giustizia. Con

l’aiuto internazionale il sistema giudiziario ha cominciato

a ricostituirsi, come la professione di avvocato. Nel 1995 in

Ruanda erano rimasti soltanto venticinque avvocati, dei quali

uno solo era hutu; per questo l’associazione Avocats

sans frontières si è fatta carico di una

parte della difesa degli accusati e delle vittime. Oggi gli

avvocati ruandesi sono più di sessanta.

Condizioni deplorevoli

Condizioni deplorevoli

Ma, per il momento, soltanto 2.500 imputati sono stati processati,

una goccia d’acqua nell’oceano dei detenuti! La

lentezza è il problema più grave che la giustizia

ruandese deve affrontare. Nel frattempo centinaia di detenuti

muoiono ogni anno in prigione a causa delle condizioni di vita

deplorevoli, segnate principalmente dalla fame e dalle malattie

contagiose. Secondo fonti ufficiali, nelle carceri ruandesi

si registra ogni anno un totale di decessi stupefacente. E ci

sono poche speranze che il numero dei prigionieri diminuisca

in maniera significativa a breve termine.

La situazione è ancor più preoccupante in quanto,

dal 1994, il Ruanda non costruisce più alcun nuovo penitenziario.

Uno solo è stato ricostruito e altri sono stati ristrutturati

grazie all’aiuto internazionale, in particolare un carcere

femminile che si trovava in uno stato particolarmente deplorevole.

È in corso, con il finanziamento dei Paesi Bassi, la

costruzione di un grande complesso carcerario, destinato ad

accogliere i detenuti processati e condannati a pene di lunga

durata.

A partire dal gennaio 1998, la PRI ha cominciato a intervenire

concretamente per migliorare la situazione carceraria. La nostra

associazione ha prima di tutto provveduto a una formazione sistematica

del personale penitenziario, dalle guardie ai direttori. Grazie

allo smobilizzo di contributi finanziari, abbiamo consentito

all’amministrazione penitenziaria di assumere nuovo personale

specializzato, formato da noi. In questo modo tutte le carceri

hanno potuto disporre di cancellieri e contabili.

Poi abbiamo incoraggiato lo sviluppo di attività produttive

nelle carceri. In parecchie tali attività erano cominciate

prima del nostro arrivo, per iniziativa degli stessi detenuti,

intenzionati a mettere a frutto le proprie competenze e migliorare

il magro rancio. In tal modo, alcuni agronomi incarcerati hanno

cominciato a organizzare colture e allevamenti attorno ai centri

di detenzione. In altri luoghi, grazie all’esistenza di

specchi d’acqua, è stata privilegiata la piscicoltura.

Abbiamo anche contribuito allo sviluppo della produzione artigianale

in carcere, organizzando laboratori di falegnameria, sartoria,

autoriparazioni e dando ai prigionieri la relativa formazione

professionale.

Il nostro primo obiettivo è stato quello di professionalizzare

l’amministrazione e il personale penitenziario e di promuovere

lo sviluppo di attività produttive. Attualmente, la nostra

azione è entrata in una seconda fase, nel corso della

quale riduciamo il sostegno alle microattività produttive

per investire in progetti più importanti.

Alternative

al carcere

Alternative

al carcere

Dal 2000 il governo ci ha interpellati per organizzare soluzioni

alternative al carcere. Infatti le autorità ruandesi

si sono rese conto che, se si lascia che le cose procedano senza

intervenire, il passaggio in giudizio di tutti gli imputati

occuperebbe parecchi decenni. Per questo stanno riportando in

auge procedimenti giudiziari tradizionali, chiamati gaccaca,

che consentiranno di accelerare i processi e di comminare pene

alternative al carcere. Con questo intento è stata votata

una legge, i cui decreti applicativi sono stati promulgati nell’agosto

2001. Tra le altre cose, la legge precisa che le persone che

confessano potranno godere di circostanze attenuanti e si vedranno

dimezzare la pena da scontare in carcere, mentre l’altra

metà sarà trasformata nell’obbligo a un

lavoro di pubblica utilità. Per la prima volta nella

storia, persone accusate di crimini contro l’umanità

saranno semplicemente condannate a pene sostitutive. La PRI

ha contribuito a concepire tale legge organizzando in Ruanda

un seminario con esperti provenienti da parecchi Paesi e partecipando

alla stesura del decreto applicativo sul lavoro di pubblica

utilità.

Il nostro intervento in Ruanda ha dunque cambiato natura, in

ragione dell’evoluzione delle necessità e delle

richieste delle autorità. C’è da sperare

che il ricorso a questa forma modernizzata di giustizia tradizionale

permetterà di chiudere le carceri di fortuna, liberando

gli imputati la cui colpevolezza non si è riusciti ad

accertare e trasferendo i condannati nelle prigioni normali.

Ahmed Othmani

Ahmed Othmani

(tratto dal volume La pena disumana)

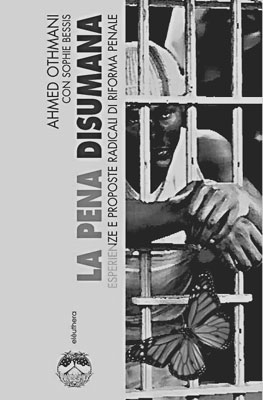

Ahmed

Othmani |

Elèuthera

Ahmed

Othmani con Sophie Bessis

LA

PENA DISUMANA

esperienze e proposte radicali di riforma penale

Prefazione di Giuliano Pisapia

Presentazione di Mary Robinson

144 pp. / euro 12,00

Ahmed

Othmani, tunisino, è stato torturato e incarcerato

(dal 1968 al 1979) per le sue idee politiche di sinistra.

Uscito di prigione si trasferisce a Parigi, dove segue

corsi universitari di Economia. Dal 1984 al 1989 è

il responsabile di Amnesty International per i Paesi arabi

e, dal 1991 al 1993, membro del Comitato esecutivo internazionale.

Nel 1989 partecipa alla fondazione della ong Penal Reform

International e ne diviene dapprima tesoriere e poi, dal

1994, presidente. È autore di varie pubblicazioni

sul tema dei diritti umani.

Sophie Bessis, storica e giornalista francese, è

autrice di vari libri, tra cui La Dernière

Frontière (Parigi, 1983) e L’Occident

et les autres (Parigi, 2001).

|

Ruanda:

L’eredità del genocidio e della guerra del

1994 ancora tutta da affrontare, denuncia Amnesty International.

A

dieci anni dai fatti del 1994, il genocidio, la guerra

e l’Hiv/Aids hanno prodotto una generazione di bambini

orfani che vivono in condizioni disperate e sono soggetti

ad abusi e sfruttamento.

Amnesty International ha diffuso oggi un rapporto (“Marchiate

per morire: le sopravvissute allo stupro con l’Hiv/Aids

in Ruanda”) in cui denuncia come gli scampati al

genocidio del 1994 rimangano terrorizzati e traumatizzati,

spesso ridotti ai margini della società e con scarso

accesso ai servizi medici.

“Le premesse per un ulteriore conflitto e per

l’insicurezza resteranno in piedi fino a quando

il governo del Ruanda non onorerà il suo proclamato

impegno a rispettare i diritti umani” –

ha affermato Amnesty International.

L’organizzazione per i diritti umani chiede al governo

ruandese e alla comunità internazionale di risarcire

e ricompensare le vittime del genocidio e di prendere

dovutamente in considerazione le richieste di giustizia

provenienti dal Ruanda. La comunità internazionale,

in particolare, dovrà dedicare risorse finanziarie,

tecniche e politiche alla protezione dei diritti umani

nel paese.

Nel 1994, la popolazione ruandese assistette a una delle

più orribili manifestazioni di violenza dello scorso

secolo. Fino a un milione di persone vennero uccise nel

corso del genocidio portato avanti dalle milizie interahamwe

e delle rappresaglie del Fronte patriottico ruandese.

Le sopravvissute allo stupro sono tra i gruppi più

colpiti dal genocidio. Secondo stime delle Nazioni Unite,

nel 1994 vennero perpetrati da 250.000 a 500.000 stupri.

Molte delle vittime soffrono oggi di malattie a trasmissione

sessuale, come il virus dell’Hiv/Aids, e nutrono

ben poca speranza di ricevere cure mediche o un risarcimento.

L’80% delle sopravvissute allo stupro è ancora

fortemente traumatizzata.

Sebbene l’accesso ai trattamenti medici sia migliorato

rispetto al passato, la grande maggioranza di queste donne

possono solo sperare che, una volta decedute, qualcuno

riesca a occuparsi dei loro figli. Amnesty International

chiede al governo del Ruanda di garantire, con l’aiuto

dei paesi donatori, la fornitura di cure mediche a tutte

le sopravvissute alla violenza sessuale.

È emblematica una delle storie raccolte da Amnesty

International nel corso delle sue missioni in Ruanda:

“Il mio primo marito venne ucciso nel corso del

genocidio, quando mio figlio aveva tre mesi. I miliziani

mi stuprarono. Quando seppi che avevo contratto il virus

dell’Hiv/Aids, il mio secondo marito divorziò

lasciandomi sola con tre figli. Ora non so dove trovare

i soldi per il cibo, l’affitto, la scuola. La mia

più grande preoccupazione è che cosa accadrà

ai miei figli se morirò”.

“Il Ruanda si trova di fronte a sfide enormi

nell’amministrazione della giustizia. Ciò

nonostante, senza indagare e punire le violazioni commesse

tanto dal governo genocida quanto da quello in carica

del Fronte patriottico ruandese, i diritti dei ruandesi

continueranno a essere violati e si creeranno le condizioni

per una instabilità e una impunità durature”.

Roma,

6 aprile 2004

Il

rapporto “Marchiate per morire: le sopravvissute

allo stupro con l’Hiv/Aids in Ruanda” è

disponibile presso il sito www.amnesty.org

e l’Ufficio stampa di Amnesty International Italia.

Per

ulteriori informazioni, approfondimenti e interviste:

Amnesty International Italia – Ufficio stampa

Tel. 06 4490224 - cell. 348-6974361 - email: press@amnesty.it

|

|