|

riflessioni

Capire per cambiare: abitare nel deserto Capire per cambiare: abitare nel deserto

La nostra contemporaneità è fondata sulla facile accessibilità delle risorse e sull’abbondanza di materie, trasformate in merci per il soddisfacimento ingordo dei bisogni e delle inutilità di parte della popolazione planetaria.

Questa condizione è fuorviante sia per i noti limiti di quantità e rinnovabilità delle risorse sia per le condizioni di inaccessibilità diretta alla risorse e di indisponibilità delle stesse per un numero sempre crescente di persone.

|

Sarebbe interessante incominciare a capire come adattarsi a situazioni diverse da quelle promosse da questo fittizio benessere (solo materiale, esclusivo per una parte della popolazione mondiale, ottenuto attraverso sofferenze umane e degradazioni ambientali) ed in particolare come permettere alle diverse comunità di adattarsi alle risorse locali riducendo la pressione del mercato nella promozione di merci che, uniformando i comportamenti, destrutturano i rapporti tra comunità e disponibilità delle risorse.

Nel libro di Pietro Laureano “Sahara. Oasi e deserto” l’Autore illustra come le piante e gli animali presenti nei deserti si siano adattati alle condizioni estreme degli stessi. Ad esempio la rosa di gerico non ha radici (non prendono acqua dal sottosuolo) si spostano con il vento assorbendo dall’aria l’umidità necessaria; l’acheb, un erba utilizzata per il pascolo, produce molti semi che possono rimanere fertili per decine di anni e alla prima pioggia in pochi giorni vegetano, fioriscono e producono nuovi semi prima di seccarsi. Tra gli animali la gazzella sembra poter fare a meno di bere ricavando dalla linfa delle piante l’umido necessario; i femec utilizzano come raffrescamento della temperatura del corpo la fitta rete di vasi sanguigni siti nelle lunghe orecchie; i gerbilli recuperano con il grande naso l’umidità prodotta dal loro stesso respiro; l’uromastica (una lucertolona) si difende dal calore passando gran parte del tempo sotto la sabbia e poi le formiche argentate per proteggersi meglio dai raggi del sole, lo scinco che nuota in profondità nelle dune, lo scarabeo che capta l’umidità notturna condensandola sotto il guscio e facendola scorrere verso la bocca, ed infine in questa breve rassegna, il pesce gatto è dotato di una respirazione che gli permette di saltare da una all’altra pozza alla ricerca della poca acqua fangosa e di resistere nel fango secco fino all’arrivo delle piogge.

Le case e le attività degli uomini fanno parte di un sistema di relazioni con lo spazio caratterizzato da specifici comportamenti di prelievo e di uso delle risorse, un organico sistema di abitazioni fondato sull’equilibrio con la disponibilità delle stesse. La tenda, il nomadismo sono soluzioni ottimali rispetto alle condizioni locali; sono risposte specifiche per condizioni specifiche che garantiscono un equilibrio a livello minimo di consumi energetici ed al livello massimo di prelievo di risorse mantenendone immutata la potenzialità di rinnovamento.

Il deserto è un sistema estremo, difficilissimo, per i vegetali, gli animali, gli uomini; la capacità di adattamento delle specie li presenti fornisce spunti di riflessioni su quanto sia necessario de-uniformare il genere umano articolandolo e differenziandolo (come già era) per i diversi contesti naturali in cui si è insediato.

I mutamenti climatici peggioreranno le condizioni di vivibilità del nostro pianeta già rese difficili dall’enorme crescita demografica, dagli incontenibili consumi, dagli sprechi energetici.

Ridurre il consumo di energia e di risorse implica adattare la cultura, la produzione, gli insediamenti alle condizioni locali abbandonando quel modello di uomo globale (inopinatamente nato dalla incredibile confluenza dei caratteri universaleggianti e standardizzati del socialismo reale e del capitalismo) che in questo momento costituisce il più grande rischio affrontato dalla specie umana.

testimonianze

Buona salute in buona società: gli Hunza Buona salute in buona società: gli Hunza

Gli Hunza, come racconta Ralph Bicher nel suo libro “Gli Hunza. Un popolo che ignorava la malattia”, erano, agli inizi del secolo scorso, un popolo composto da alcune migliaia di individui localizzate nelle montagne prossime al Cachemir che si erano adattate ad una condizione ambientale non semplice e godevano di buona salute, tanto che furono oggetto di osservazione da parte degli scienziati occidentali e di fantasticherie affascinanti da parte di letterati e viaggiatori.

Le popolazioni avevano poche malattie molto diversamente dai popoli geograficamente vicini, ed erano robusti e ben alimentati, nonostante la limitatezza di risorse alimentari.

Gli Hunza avevano una organizzazione sociale non verticistica, comportamenti non autoritari nei confronti dei simili e dei figli; le donne godevano di grande autonomia e di una sostanziale pariteticità con gli uomini; il lavoro era distribuito equamente tra le diverse persone e nuclei, lavoravano tutti il minimo possibile, non accumulavano risorse (se non quelle che erano necessarie per superare l’inverno), si aiutavano reciprocamente nelle difficoltà.

Il maggiore interesse della loro esistenza era vivere bene: “trovano la felicità nel semplice fatto di vivere, e la vita in se stessa è per loro un’avventura appassionante”. Forse la grande salute di cui godevano era anche supportata dalle modalità con cui avevano deciso di vivere e di abitare in quei luoghi e quindi se il modello è uguale per tutti, e se esso è così come quello che siamo costretti a praticare, la salute diviene un problema.

Non è sicuramente una prova scientifica ma gli Hunza una volta persi gran parte dei caratteri culturali della loro esistenza persero pure parte della loro salute.

Il desiderio

di rimanere “incivili”: gli Hunza Il desiderio

di rimanere “incivili”: gli Hunza

I sostenitori della “civilizzazione” portano ad esempio, per mostrare la giustezza del loro portato culturale, come le “società primitive” a contatto con il modello “civile” abbandonino spontaneamente i loro comportamenti tradizionali comprendendone la rozzezza e le scarse capacità tecniche, abbracciando il modello industrializzato e di mercato proposto.

I sostenitori della “civilizzazione” sorridono mostrando le immagini degli “indigeni” con le magliette e le scarpe da ginnastica occidentali mentre praticano danze antiche provando esse, a loro parere, che la ragione è del più forte in quanto è anche il migliore.

Ma non è così perché il più forte, solo con la forza ha imposto il proprio modello rendendone impraticabile qualsiasi altro.

Gli Hunza vivevano tranquillamente la loro vita secondo il loro gusto assecondando ed adattandosi alle condizione dei luoghi.

Alla fine degli anni ’40 del secolo XX fu pubblicato negli Stati Uniti d’America un libro sugli Hunza che ebbe un enorme successo e generò un flusso di turisti verso quei paesi. In poco tempo l’incidenza di questo flusso, unito all’azione uniformatrice condotta dal Pakistan attraverso il cambio dei costumi imposto ai militari di origine Hunza coercitivamente reclutati in quei territori, incominciò a modificare i costumi della popolazione.

La modificazione interessò le abitudini alimentari – i turisti offrivano loro sigarette, caramelle e dolciumi per il solo piacere di poter carpire le espressioni e lo stupore –, e la salute – in quanto il meno sporadico contatto con le popolazioni occidentali permise la diffusione di malattie agli occhi, alla pelle etc. – ma principalmente cambiò le aspettative degli individui inserendo valori conflittuali con le condizioni ambientali e sociali esistenti.

Ma la comunità reagì e rarefece i rapporti con l’esterno; filtrando i visitatori ed esponendosi di meno rifuggì al ruolo di buon selvaggio e mondo paradisiaco che gli era stato affibiato.

Nel 1960 la comunità aveva ripreso un suo assetto equilibrato.

Ma non era finita così: i programmi dello stato pakistano non prevedevano l’autonomia culturale e territoriale di quella società e non sopportavano una limitazione di sovranità. Fu costruita una strada che attraversava il territorio Hunza fu continuata l’azione di uniformazione forzata e molti dei caratteri che definivano la particolare condizione di vita di quel popolo sono nel tempo scomparsi.

Nonostante questa imposizione, simile a tante altre, gli Hunza hanno dimostrato come si possa consapevolmente difendere la propria identità e reagire ad un modello sociale ed economico non condiviso scegliendo di rimanere “incivili”.

osservazioni sulla contemporaneità

Più strade

più ingorghi / 1 Più strade

più ingorghi / 1

Il primo di agosto del 2009 si è avuta una prova determinante ed inconfutabile di come costruire nuove strade non risolva il problema della mobilità.

Durante tutta la giornata nel “passante di Mestre” è stata registrata una fila di 30 km di autoveicoli fermi. Il passante era stato inaugurato pochi mesi prima, è a tre corsie per senso di marcia ed aveva la finalità di decongestionare il traffico sull’autostrada esistente. La coda registrata il primo è stata la più lunga in Italia e in Europa su di una strada a tre corsie.

Nella direzione nord-sud nell’area di Mestre esistono per senso di marcia: un’autostrada a due corsie (più emergenza), il passante a tre corsie (più emergenza), due strade statali a una corsia e chi sa quante provinciali, comunali. La somma fa: sette corsie di marcia più due di emergenza per senso di marcia. 16 corsie in tutto. Eppure ci sono stati 30 chilometri di fila; eppure la strada che avrebbe dovuto risolvere (il passante) si è ingorgata.

È evidente che la costruzione di strade non risolve il problema della mobilità, anzi l’aumenta: più strade più ingorghi.

È evidente che bisogna pensare ad un altro modello di mobilità.

Più strade

più ingorghi / 2 Più strade

più ingorghi / 2

La notizia del macro ingorgo nel passante di Mestre ha stimolato le seguenti unanimi proposte nei telegiornali: “è il momento di ampliare a tre corsie l’autostrada per Trieste” (che è il tratto successivo al passante in direzione nord-est).

Si spera che i giornalisti siano pagati dalle imprese di costruzione, al contrario mostrerebbero una miopia culturale e sociale davvero terrificante.

In tutti i casi sarebbe meglio respirassero a lungo prima di parlare.

Immaginario e reale Immaginario e reale

Nel numero di Oggi, settimanale RCS, del 5.8.09 è stato pubblicato un servizio sulla villa a Porto Rotondo dell’attuale Presidente del Consiglio italiano.

Le foto mostrano giardini con essenze, prati, sculture, serre, alberi e cactus, agorà e teatri all’aperto e tante piscine, non quelle prefabbricate ma ben inserite nel contesto, spaziose, da cui si percepisce una paesaggio di grande qualità. Il tutto curato in modo inappuntabile, quasi puntiglioso. Insomma una vera meraviglia. Una meraviglia che interpreta gran parte dei desideri della popolazione del nostro paese.

Quaranta anni fa nessun uomo pubblico avrebbe né fatto, né fatto pubblicare nulla di simile in quanto i cittadini, vedendole, avrebbero pensato ai pensionati, ai poveri del paese e del mondo, agli operai e, piuttosto che godere delle immagini, si sarebbero posti la domanda: ma come e perché questa persona ha fatto tanti soldi e come e perché non ha remore a spenderli in esagerati piaceri personali quando con gli stessi importi si potrebbero fornire alimenti e servizi indispensabili per molte persone?

Oggi il lusso non appare nella sua sfacciataggine, non muove diffuse critiche e questo perché vi è un vuoto culturale spaventoso proprio nell’individuare parametri di giudizio per tali sprechi. Questo vuoto in particolare attanaglia coloro i quali si ritengono all’opposizione parlamentare (e anche non), che non riescono ad elaborare critiche significative e mostra che, in fondo in fondo, anche a costoro questo lusso, e così questa villa, piace.

Proviamo a guardarla in un’altra maniera. Tutto il progetto è impostato per creare ambienti non presenti in quel luogo; spazi dell’immaginazione o spazi che richiamano altre situazioni (equatoriali, desertiche, polinesiane) o altre culture (il teatro greco, i mehnir). In questo si dichiara l’estraneità al contesto, si vuole evidenziare il massimo della differenza con i sistemi naturali, per evidenziare la capacità di trasformazione e di creazione dell’uomo al di là della natura. Come in un giardino del ’500: solo cinquecento anni dopo e in una condizione ambientale molto ma molto diversa.

Così per ettari ed ettari la vegetazione e la morfologia delle coste della Sardegna (che tra l’altro ha una qualità unica nel mediterraneo) viene destrutturata e ricomposta ignorandone le qualità (che al contrario avrebbero potuto essere parte del progetto).

Vengono inserite piante come i cactus e le palme che poco hanno a che fare con la macchia mediterranea o le sugherete tipiche di quell’ecosistema, si mette l’acqua dolce dove non vi è mai stata, si impone un sistema vegetale, idrico e morfologico che non può stare in quei luoghi e che lasciato ad una sua naturale evoluzione scomparirebbe nel giro di pochi anni.

Il tutto con un dispendio energetico spaventoso: si interviene con una manutenzione elevata per innaffiare, potare, tagliare l’erba, pulire l’acqua delle piscine, clorare, estirpare la vegetazione del posto che vorrebbe riprendere il proprio spazio.

Un’imposizione sull’ecosistema, una enorme quantità di energia immessa nel sistema per trasformarlo e gestirlo, un impostazione progettuale che il nostro pianeta non può sopportare e che indica una limitatezza culturale che non può che suscitare perplessità.

Infine dato che questo tipo di impostazione progettuale non può aspettare e quindi vuole avere spazi sistemati in poco tempo, le piante utilizzate hanno già molti anni: i cactus, le palme e tutte le altre specie utilizzate sono individui molto maturi e di grandi dimensioni.

Ed a proposito dove hanno rimediato quella ventina di ulivi plurisecolari che “circondano la piscina dell’Agorà”? Conoscendo bene il nostro paese sembrerebbero ulivi pugliesi della zona di Ostuni e paesi limitrofi, dove pochi anni addietro vi fu una razzia degli olivi secolari che caratterizzano quel paesaggio. Nel caso così fosse al danno si unirebbe il danno.

Non sarebbe male che al di là di una ammirazione per gli esiti finali delle trasformazioni si comprendesse e si facesse comprendere quale sia il peso ambientale delle attività necessarie per ottenerle. Potrebbe essere questo un buon parametro di giudizio per chi si volesse opporre a questo modello.

immagini dalla contemporaneità

Osservare per capire Osservare per capire

La Figura 1 mostra un medesimo territorio con due insediamenti molto diversi.

Quello sulla destra è composto da edifici monofamiliari, isolati, con coperture privilegiatamente a falda con coppi di laterizio; le strade, sufficientemente larghe per permettere la mobilità privata su gomma, tessono la maglia dell’insediamento.

|

Figura 1 |

Quello sulla destra è composto da edifici condominali, compatti, con coperture piatte; le strade interne non sono visibili e la maglia dell’insediamento è compatta e “disordinata”.

In questa esemplificativa immagine la diversità di modalità insediativa rimanda a diversi usi delle tecniche, rapporti con l’ambiente, modelli culturali.

Siamo in Palestina. Quello al centro è il muro che perimetra i palestinesi e quello sulla destra è un insediamento israeliano.

La principale differenza è nei colori: in un ambito arido da un lato il bianco degli edifici e il giallo degli sterrati, dall’altro il rosso dei tetti immersi nel verde privato. Questi colori evidenziano che gli uni non hanno acqua e gli altri ne hanno in abbondanza (almeno tanta da mantenere un verde non agricolo), che gli uni praticano una conduzione dello spazio maggiormente comune, gli altri privatizzano gli spazi, che gli uni si muovono privilegiatamene a piedi che gli altri si muovono in auto, che gli uni costruiscono in una miseria culturale che annulla le tradizioni e pratica sottoprodotti, che gli altri costruiscono in una miseria culturale che pratica il modello unico della villetta dei benestanti “occidentali”.

Modalità produttive, merci, ambiente Modalità produttive, merci, ambiente

Dall’interpretazione dello spazio fisico si possono ottenere significative informazioni sul modello sociale, produttivo praticato e sugli effetti che essi comportano nell’ambiente.

|

Figura 2 |

La Figura 2 mostra campi agricoli non industrializzati. Le coltivazioni sono molteplici, il loro tessuto è connesso sia ai diversi strumenti utilizzati, dall’uso di macchine agricole al lavoro manuale, sia alla morfologia dei luoghi. La residenza degli operatori è prossima al luogo di produzione come si vede dall’abitazione in fondo a destra; in primo piano un piccolo corso d’acqua; esso definisce la quantità, la distribuzione e la tipologia delle produzioni che sono pensate per utilizzare la sua presenza senza alterarne in maniera irreversibile il funzionamento naturale.

|

Figura 3 |

La Figura 3 mostra dei campi agricoli industrializzati. Il cultivar è unico; il tessuto è connesso all’uso di macchinari ignorando la morfologia che viene totalmente uniformata; il lavoro manuale è impraticabile. Il prelievo delle acqua avviene dalle falde non è connesso alla capacità di ricarica ma alla quantità di prodotto; i sistemi naturali sono alterati al fine di aumentare la produzione per unità di superficie.

Per sostenere l’agricoltura industrializzata è necessario irrigare, intervenire con concimi e fitofarmaci. I concimi chimici servono ad incrementare o a mantenere stabile la produttività in relazione al continuo impoverimento per ipersfruttamenteo dei terreni e i fitofarmaci servono per contener malattia delle piante e la diffusione dei parassiti che proprio nella monocultura industrializzata trovano la loro più semplice diffusione.

L’ambiente è alterato da queste immissioni di sostanze chimiche che si accumulano e permangono nelle acque, nell’aria, nei terreni.

Il continuo aumento dell’uso di queste sostanze aumenta i costi e la Monsanto ha recentemente geneticamente modificato la più diffusa varietà di patate inserendo al suo interno un gene pesticida.

In tale maniera l’acquisto della pianta avviene direttamente dalla Monsanto e ciò riduce l’autonomia delle comunità i cittadini non sapranno mai che mangiano perché in gran parte del mondo non è obbligatorio dichiarare se l’alimento è geneticamente modificato, berranno le acque da falde inquinante, mangeranno cibi pieni di tossine, usando essi acque inquinati, subiranno i processi di impoverimento dei suoli, erosione superficiale e desertificazione, non lavoreranno perché nell’industrializzazione dell’agricoltura si riducono gli addetti.

Le modalità produttive determinano il paesaggio.

|

Figura 4 |

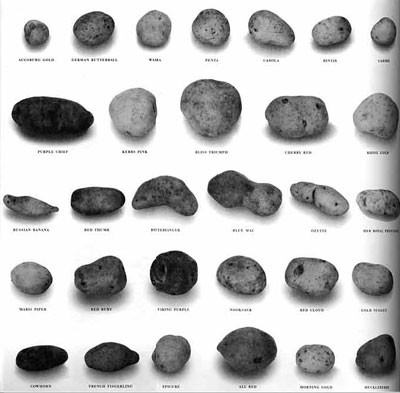

La Figura 4 mostra alcune delle più di 5000 varietà di patate coltivate nel mondo fino alla seconda guerra mondiale. Ognuna di esse aveva caratteri propri e adattandosi a contesti meteoclimatici e pedologici riduceva i costi energetici e di risorse (in particolar modo di acqua).

Attualmente quattro varietà coprono circa il 90 % della produzione mondiale. Sono le varietà che garantiscono maggiori quantità di prodotto per ettaro, durata dopo il raccolto, pur richiedendo un contributo energetico in termini di acqua, concimi e fitofarmaci molto elevato.

Il tipo di prodotto determina le modalità di produttive e il paesaggio.

|

Figura 5 |

La Figura 5 mostra una confezione di patatine fritte commercializzate dalle catene di alimentazione rapida. Questo è il prodotto dell’agricoltura industrializzata ma è anche l’origine del tipo di produzione che conforma il paesaggio. La scelta della tipologia di patata infatti è stata fatta dalle grandi società di vendita al dettaglio. Il 30% delle patate commercializzate negli Stati Uniti d’America sono congelate ed afferisce ad un numero molto ridotto di produttori; parte delle patate è commercializzata dalla McDonald’s che fin dagli anni sessanta ha richiesto standard che gli permettessero il trattamento più conveniente e la fornitura più semplificata, standard che di fatto hanno indirizzato sia la varietà del prodotto che le modalità produttive.

È quindi la richiesta dei grandi distributori che come nelle logiche di questo mercato ha imposto le modalità produttive ed il paesaggio ad esse connesse.

I grandi venditori determinano il tipo di prodotto, le modalità produttive e il paesaggio.

Quando si mangiassero le patatine fritte industrializzate si dovrebbe avere la consapevolezza di produrre quel paesaggio (industrializzato), quel modello produttivo (iniquo), quel danno ambientale (inquinamento e degrado delle risorse).

I consumatori determinano la merce, il tipo di prodotto, le modalità produttive e il paesaggio.  Adriano Paolella Adriano Paolella

|