|

Mi chiamo René Lourau e sono

attualmente professore di sociologia all'Università di

Paris 8, cioè un'università inaugurata nel '68

a Vincennes. Mi occupo ormai da molto tempo di un filone di

ricerca denominato "analisi istituzionale", in stretto

rapporto con l'autogestione e con le idee libertarie in quanto

si tratta di analisi e critica dello Stato.

È appunto nel '68 che ho cominciato queste ricerche,

quando ero assistente di Henri Lefevre all'Università

di Nanterre. È noto che molti degli eventi del '68 sono

cominciati nel dipartimento di sociologia di Nanterre, dove

non c'erano soltanto docenti come Henri Lefrevre o Jean Baudrillard,

ma c'erano anche degli studenti, come un certo Cohn-Bendit o

come Duteuil e qualche altro. Quindi il '68 è per me

non un simbolo ma una realtà.

Ora, una delle idee uscite dal movimento del '68, e non soltanto

nel campo dell'educazione, è stata l'idea dell'autogestione;

idea assolutamente non nuova, ma già messa in pratica

dai repubblicani spagnoli nel '36-'38 e da altri movimenti anarchici

dall'Ucraina alla stessa Francia, che però appariva nuova

perché caduta nell'oblio.

Un'altra cosa che mi ha colpito del '68, nella pratica stessa

del movimento - del quale ben preso abbiamo fatto parte anche

noi insegnanti, anche se dal punto di vista statutario eravamo

diversi dagli studenti - è stata la reinvenzione delle

forme sociali. Dico "reinventate" perché non

esistono mai nella storia invenzioni pure e semplici e perché

ci sono periodi di oblio - più o meno lunghi - che danno

l'impressione di scoprire nuove forme sociali di ribellione

che invece sono sempre esistite.

Un movimento molto più vasto

Un movimento molto più vasto

Un terzo elemento di cui mi piacerebbe parlare - ma ce ne sarebbero

molti di più - è il fatto che non siamo stati

subito consapevoli che si trattava di un fenomeno non solo francese.

Eravamo naturalmente informati di quanto era successo negli

Stati Uniti dal '66, di tutto il movimento della controcultura,

nata in parte dalla contestazione politica contro la guerra

in Vietnam, di quanto era avvenuto in Germania l'anno prima.

Ma è solo un po' più tardi che ci siamo accorti

che si trattava di un movimento veramente mondiale; si è

saputo delle forme, certamente molto più militariste,

che aveva preso in Giappone con i zengakuren. In Messico c'erano

stati più di 200 morti nella Piazza delle Tre Culture:

lì non erano militaristi, ma erano stati i militari,

il governo, a massacrare la gente. In Italia e in molti altri

Paesi europei, in tutti i continenti, perfino in alcune università

africane - l'abbiamo saputo soltanto in seguito - erano successe

cose. Per la prima volta dopo le rivoluzioni del 1848 ci siamo

resi conto che non eravamo soltanto noi francesi a manifestare

contro il governo, che - senza saperlo e senza ancor oggi poter

analizzare le cause planetarie del fenomeno - facevamo parte

di un movimento molto più vasto.

In assenza di un'ideologia precisa - cosa di cui, naturalmente,

i politici e in particolare i comunisti e i marxisti si rammaricavano

- in assenza di un'ideologia predominante e di uno stato maggiore

(cose che vanno insieme) nel movimento, bisogna accettare l'idea

che esisteva all'epoca, creata da condizioni che sarebbe troppo

lungo analizzare, tutta una produzione di immaginari sulla società

- come era, come non doveva essere, come avrebbe dovuto essere

- senza che però ci fosse, salvo nei gruppuscoli più

organizzati di tipo trotzkista o marx-leninista, un programma

"chiavi in mano", una società di sostituzione

(nello stesso modo in cui si riceve un'automobile di rimpiazzo

quando si è avuto un incidente e si ha una buona assicurazione).

Questa è davvero un'originalità sociologica del

movimento del '68: il fatto che per qualche settimana l'immaginazione

ha preso il potere, anche se ha poi dovuto cedere il posto,

dopo le elezioni di fine giugno, alla dura realtà; che

in effetti non era la realtà bensì anche in quel

caso l'immaginazione, ma l'immaginazione della paura, cioè

della Francia profonda che aveva voglia di ritornare all'ordine

e che ha dato un'inaspettata maggioranza alla destra.

È difficile fare un bilancio trent'anni dopo. Ho cercato

di mostrare che non era una rivoluzione come le altre: non si

è prodotta come le altre, non si è svolta come

le altre ed ha avuto, in fondo, conseguenze molto più

importanti delle rivoluzioni omologate dalla storia. Le rivoluzioni

omologate sono quelle che corrispondono ad un cambiamento degli

uomini politici, cioè quelle che iniziano un processo

d'istituzionalizzazione, e come Max Weber ed Hegel hanno dimostrato,

interviene la negazione, cioè si assiste ad una specie

di rinnegamento - programmato ed orchestrato - del progetto

rivoluzionario iniziale.

Naturalmente anche molti protagonisti del '68 sono "entrati"

in questa istituzionalizzazione neo-liberale che ha cominciato

a manifestarsi negli anni Settanta. Ma non c'è stato,

né in Francia, né in altri Paesi, un processo

d'istituzionalizzazione concretizzatosi in una dottrina sociale

o in un cambiamento di uomini politici. Quindi, ancora una volta,

c'è qui una grande originalità dalla quale discende

la difficoltà di fare un bilancio.

Programma anarchico classico

Programma anarchico classico

Tenderei però a non ripetere, come tutti, che c'è

soprattutto un'eredità culturale. Non ne sono così

sicuro, perché la cultura è qualcosa che cambia

molto spesso, che possiede una temporalità abbastanza

frammentaria, abbastanza rapida, soggetta alle mode. Tra l'altro,

la nozione di cultura - che è una nozione da selvaggi,

in quanto consiste nel rigettare le altre culture - non mi piace

affatto. Ci sono stati, nel campo culturale (senza insistere

troppo su questo termine) cambiamenti profondi. Non per niente

molti artisti sono stati implicati nel movimento: ricordiamoci

dell'occupazione dell'Odéon da parte di Jean-Louis Barrault.

Anche in questo caso c'è stata quella che definirei "un'autorizzazione",

una libertà data all'immaginazione. In definitiva, si

trattava del programma anarchico classico (già ideato

da Bakunin, che aveva molta immaginazione e senso estetico),

ma non costituiva il nucleo dei programmi anarchici contemporanei

agli eventi. Io credo che la vita artistica - definita vita

culturale, ma che è soprattutto artistica poiché

in letteratura ce ne sono meno tracce - resta ancora oggi largamente

tributaria di quel terremoto del '68.

Castoriadis aveva scritto in un articolo che il '68 è

soprattutto la critica delle istituzioni. Ci si rende conto

che c'è l'istituzione, che non ci sono soltanto i governi,

gli uomini politici, i partiti, ma che c'è qualcosa di

più profondo, qualcosa di fondamentale che permea tutti

gli aspetti dell'esistenza. E l'idea che si possa (traduco alla

mia maniera) analizzare l'istituzione - come tanti operai, contadini,

studenti hanno fatto nel '68 e anche dopo, sul posto di lavoro

o d'attività - è qualcosa che è rimasto,

pur se in maniera molto meno netta e visibile. Tuttavia, secondo

me è proprio questa la fibra che si può chiamare

libertaria (anche se forse si fa troppo onore a certi libertari

che non hanno dato l'esempio nella misura in cui si sono anch'essi

istituzionalizzati, cosa normale del resto) e che è veramente

un'eredità inalienabile, pur se può divenire oggetto

di contestazione e di processi, o essere resa completamente

invisibile, cosa che avviene in quelle epoche che spingono al

pessimismo (non è il mio caso).

Dietro quest'idea, generale e sociologica, secondo la quale

c'è qualcosa contro cui ci si può ribellare (il

proprio capo, il direttore, la burocrazia o qualsiasi altro

organismo), c'è l'altra idea profondamente sociologica

- che mi ha fatto dire in precedenza che tutti, in quei momenti,

erano sociologi e tutti possono ridiventarlo in qualsiasi momento,

perché il '68 ha sparso semi ancora vivi - dell'istituzione-Stato

e della critica, sempre più necessaria, dello Stato in

tutte le sue metamorfosi. E questo in un pianeta in corso di

mondializzazione, dove l'economia sembra regnare su tutto; cosa

che scontra continuamente con delle contraddizioni perché

assolutamente falsa. Se l'ultima crisi, nata a Hong Kong, è

in via di soluzione, lo è per ragioni politiche e non

economiche: due frasi di Clinton sono bastate perché

questo sedicente flusso economico non si sia esteso e non abbia

inondato il pianeta intero. Più che mai, sotto forme

che sia gli anarchici che i sociologi dell'analisi istituzionale

devono analizzare, è sempre la forma-Stato che - anche

se si crede che stia deperendo o che bisogna farne a meno o

che ce ne voglia il minimo possibile - è veramente la

forma della sovranità, la forma, direi, quasi mistica,

in cui tutto finisce per convergere, in cui tutto attraversa

le istituzioni. Ed è cercando di capire che cosa rappresenta

per noi l'istituzione, il gioco di poteri in cui siamo implicati,

che si può capire questa trasversalità statuale,

questo vero e proprio modus vivendi, queste modalità

con cui lo Stato vive e sopravvive a spese nostre, aggrappandosi

a noi, alle nostre vene giugulari come Dracula, e spesso in

maniera implicita, invisibile o addirittura inconscia (compresi

quegli intellettuali che si credono grandi sociologi, grandi

politologi, convinti di conoscere il funzionamento della società).

Ecco, quello che resta del '68 è una grande lezione di

sociologia, di cui vedo ancora delle tracce, anche se questa

lezione è lungi dall'essere vistosa e squillante come

allora. Ma l'estate e la primavera ritornano periodicamente.

Non credo assolutamente alla fine della storia, che sia di taglio

neoliberale o di taglio nichilista di sinistra: tutto ciò

mi è completamente estraneo e se sono portato a pensare

così, non è a causa di origini intellettuali specifiche,

ma è perché è proprio questa la grande

lezione sociologica e politica del '68.

René Lourau

René Lourau

tratto dal Bollettino Archivio G. Pinelli n°

13

|

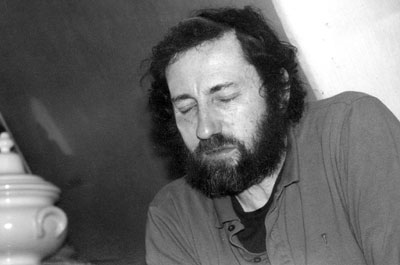

Un

grande sociologo libertario

Con René

Lourau, stroncato da un infarto l'11 gennaio scorso, se

ne è andato un grande sociologo libertario. Lourau

era il caposcuola dell'analisi istituzionale: un metodo

d'intervento per studiare i rapporti che le diverse parti

sociali intrattengono con il sistema palese e occulto

delle istituzioni. Un intervento che vede l'analista non

in posizione esterna al gruppo, alla collettività,

all'organizzazione, ma come soggetto implicato e coinvolto

nella rete delle istituzioni che analizza. Così

si può sintetizzare il nucleo centrale della socioanalisi

(con l'avvertenza che tutte le sintesi non possono, per

definizione, cogliere i molteplici aspetti di una teoria).

Di Lourau era stato pubblicato un solo libro in Italia:

Lo Stato incosciente, nel 1980 per i tipi delle Edizioni

Antistato, poi nel 1988 da Elèuthera. Mentre sei

suoi articoli sono apparsi su Volontà, la rivista

trimestrale (laboratorio di ricerche anarchiche) chiusa

nel 1996. Tra i 19 libri scritti da Lourau vanno ricordati:

L'instituant contre l'institué (1969), L'analyse

institutionelle (1970), Le gai savoir des sociologues

(1977), Autodissolution des avant-gardes (1980),

Le lapsus des intellectuels (1981), Le principe

de subsidiarité contre l'Europe (1997).

Luciano Lanza

|

|