|

I rapporti tra marxisti e anarchici

sono sempre stati particolarmente ambigui. Alcuni sottolineano

momenti ed eventi particolari - i dissidi nella Prima Internazionale

e Saint Imier, la rivoluzione bolscevica, la guerra di Spagna

- per illustrare lo stacco incolmabile tra la visione della

rivoluzione dei seguaci di Marx e quella dei seguaci di Bakunin.

L'argomento forte di tali teorici della "separazione"

è il seguente: ogni qualvolta i comunisti marxisti hanno

raggiunto il potere, una delle loro prime preoccupazione è

stata quella di "far fuori" gli anarchici, sia dal

punto di vista culturale sia dal punto di vista propriamente

"fisico". È un'argomentazione probabilmente

definitiva, ma nasconde un problema ulteriore. Infatti, i marxisti

- in Russia come in Cina, a Cuba come nell'ex Jugoslavia - non

si sono limitati a "far fuori" solo gli anarchici,

ma hanno fatto la stessa cosa con altri radicali: i socialisti,

i socialdemocratici, i liberali, i populisti, i "borghesi

rivoluzionari", i vari "eretici" a sinistra,

eccetera. Tra questi gruppi di "eliminati" registriamo

reazioni diverse. Alcuni la prendono, per così dire,

con calma; se l'aspettano; è nell'ordine naturale delle

cose. Altri strillano, berciano, fanno polemica. Insistono su

un tema ricorrente: il "tradimento" dei comunisti,

sia della rivoluzione, sia dei loro "compagni di strada".

Non mi risulta che esista molta letteratura sul trattamento

riservato dai bolscevichi, che so, ai socialisti nel '17 e successivi

o nel '37 e successivi. Invece, i libri sul "tradimento"

nei confronti degli anarchici (sia nel '17 che nel '37) sono

parecchi. Insomma, se proprio dovessi descrivere l'atteggiamento

di fondo di buona parte della cultura libertaria di orientamento

comunista nei confronti delle varie repressioni bolsceviche,

parlerei di "sorpresa esistenziale non del tutto inaspettata":

da un lato la presa d'atto di un contrasto tra due visioni del

mondo, dall'altro una sorta di stupore di fronte alle iniziative

di chi sembrava condividere, fino a ieri, immaginario e progettualità.

Ed è proprio questo il punto sul quale a mio parere occorre

riflettere. Mettere in luce le differenze di fondo tra il comunismo

marxista e quello anarchico è un esercizio di indubbia

utilità; si possono prendere in considerazione il diverso

giudizio sulla "dittatura del proletariato", sulla

natura della pianificazione, sulla transizione rivoluzionaria,

sulla relazione tra mezzi/fini, eccetera. Ma nel contempo bisogna

tener conto del quadro generale in cui si svolge tale confronto,

che è quello di una sostanziale condivisione complessiva

di un preciso immaginario: la rivoluzione, la "nuova"

storia, la "nuova" società, il comunismo, e

così via. È questo l'elemento che spiega la ricorrenza

dell'accusa di tradimento.

Necessità storica e rivoluzione

Necessità storica e rivoluzione

Il socialismo anarchico e quello marxista hanno ovvie radici

storiche in comune. In primo luogo, l'ethos rivoluzionario

e insurrezionalista che scaturisce dalla Rivoluzione francese

e che modella sia il pensiero dei teorici sia l'azione dei movimenti

nel corso dell'Ottocento. In secondo, la comune matrice nell'area

socialista (lasciamo stare quelle tendenze dell'anarchismo che

risalgono a prospettive differenti). In terzo, la fucina dell'In-

ternazionale: per quasi un ventennio (grosso modo, dagli inizi

degli anni Cinquanta agli inizi degli anni Settanta) proudhoniani,

lassalliani, marxisti, tradeunionisti, socialisti cristiani

e comunisti utopisti costituirono un bacino condiviso di esperienze

e di elaborazioni. Le differenziazioni ebbero luogo in un secondo

momento. Solo dalla metà degli anni Settanta comincia

ad avere pienamente senso discutere di un movimento socialista

che va articolandosi in tendenze divergenti. È questo

il periodo decisivo per comprendere la natura profonda del dissidio

tra marxisti e anarco-comunisti: condivise le matrici; condiviso

l'obiettivo di fondo (l'abbattimento della società capitalista

e l'instaurazione del comunismo); differente l'orientamento

etico-politico. Di recente Nico Berti si è chiesto se

"la divergenza sui mezzi per raggiungere il socialismo

sia così profonda da rendere del tutto secondario ed

apparente il fine teorico che li accomuna".1

Dal punto di vista della teoria Berti ha ragione nell'affermare

la differenza tra le due tendenze, che ci permette peraltro

di comprendere la distanza che oggi le separa; ma dal punto

di vista storico tale conclusione obnubila quel terreno comune

che le ha contraddistinte nel loro sviluppo concreto. E non

dobbiamo fare grande fatica per identificare un preciso elemento

ideologico che spiega non solo affinità teoriche e vicinanza

negli obiettivi, ma anche - cosa più importante - quella

condivisione di immaginario che resta, a mio parere, la componente

più significativa della connessione marxismo/anarco-comunismo.

Il passaggio di Marx dalla prospettiva hegeliana a quella del

materialismo storico avvenne tra il 1844 e il 1846, grazie anche

a un confronto serrato con gli anarchici Stirner e Proudhon.2.

Nel manoscritto su Feuerbach che apre l'Ideologia tedesca

si trovano le prime elaborazione sul tema. Ne emergono - ancora

a uno stadio non del tutto sviluppato - i punti fermi della

filosofia della storia marxiana, così riassunti, in un'opera

più tarda, dallo stesso autore: "Nella produzione

sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti

determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà,

in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato

grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali"

3. Da questo presupposto si evince una serie di altri

postulati, che nel Manifesto del 1848 troveranno l'esposizione

più nota e diffusa: le fasi rivoluzionarie si aprono

quando i rapporti di produzione consolidati entrano in contraddizione

con l'evoluzione economica della società; la storia è

quindi frutto di una costante lotta tra le classi; stato, diritto,

persino tecnologia sono sovrastrutture; il potere politico è

solo "il potere organizzato di una classe per l'oppressione

di un'altra" 4. Marx (qui in collaborazione

con Engels) concludeva il ragionamento con la scoperta "scientifica"

della necessità storica di una rivoluzione proletaria,

destinata a essere diversa, per natura, dalle precedenti: il

proletariato, infatti, al contrario dei movimenti precedenti,

"di minoranza o nell'interesse di minoranze", era

"il movimento indipendente dell'enorme maggioranza nell'interesse

dell'enorme maggioranza"5; ne sarebbe conseguita

l'abolizione delle classi e l'estinzione, di fatto, dello stato.

Negli anni successivi Marx avrebbe dedicato gran parte delle

sue energie a precisare le implicazioni economico-politiche

del materialismo storico, partendo dalla teoria del valore-lavoro

e sviluppando le idee del plusvalore, della caduta tendenziale

del tasso di profitto, eccetera. In sostanza, la sua concezione

della storia valorizzava istanze classiste, che situavano la

riflessione sull'oppressione del proletariato in una cornice

di fatalismo rivoluzionario; sul piano filosofico esprimeva,

sotto una copertura "scientifica", una potente tendenza

al dogmatismo; sul piano politico diveniva una giustificazione

della "dittatura" del proletariato.

Le teorie marxiane ricevettero un colpo fatale sin dalla fine

del secolo scorso, quando filosofi ed economisti misero in luce

l'insufficienza del valore-lavoro come spiegazione del meccanismo

della società capitalista, anche perché le principali

predizioni di Marx - in primo luogo quello di una progressiva

polarizzazione sociale, con l'aumento di capitalisti e proletari,

i primi sempre più ricchi e i secondi sempre più

poveri, e la scomparsa delle classi intermedie - non si erano

affatto avverate Inoltre, i sociologi e gli studenti di scienze

sociali colsero - soprattutto a partire dal successo bolscevico

- il sostrato religioso della filosofia della storia marxiana,

che sembrava costituire la più perfetta laicizzazione

dell'ideale cristiano dell'avvento del paradiso in terra; la

strumentazione concettuale del leninismo, con l'accento sulla

superiore "sapienza" scientifica degli iniziati riuniti

in "partito", ricordava in particolare gli antichi

gnostici6. La cosa più interessante da discutere

è se sia possibile rintracciare nel materialismo storico

una delle matrici dell'esperienza totalitaria del comunismo

reale. Sarebbe ovviamente anacronistico addossare direttamente

a Marx tale responsabilità; tuttavia, nella sua teoria

sono presenti elementi che avranno una funzione importante nel

plasmare l'ideologia totalitaria: la funzione di "guida"

delle avanguardie; la necessità "storica" della

rivoluzione proletaria; l'azzeramento della storia nella società

comunista; l'esaltazione della violenza "liberatrice";

e così via

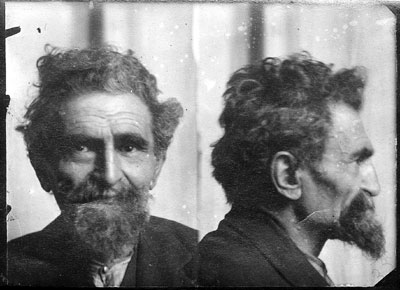

Milano, 1921.

L'anarchico Errico Malatesta durante lo sciopero della fame

nel carcere di S. Vittore

Materialismo storico e immaginario

Materialismo storico e immaginario

Giungiamo al punto. Il materialismo storico ha esercitato

un'influenza per certi versi maggiore di quanto abbiano fatto

le teorie economico-politiche di Marx. Non ha fornito semplicemente

il linguaggio della redenzione a tutti i socialisti (per le

meno sino ai primi revisionisti degli anni Ottanta e Nova-nta),

ma ha plasmato un immaginario fondato sulla "classe",

la "ri-voluzione", la "nuova storia". Un

immaginario che è stato ed è ampiamente condiviso

da buona parte de-gli stessi anarchici. Poco conta, da tale

punto di vista, insistere sulle differenze teoriche e pratiche

tra comunismo "autoritario" e comunismo "libertario":

la comune matrice materialista, con i suoi corollari classisti

e insurrezionalisti - con un lessico incentrato su categorie

marxiste (quali "struttura", "merce", "capitale",

"proletariato" e così via) non tanto (e non

solo) obsolete, quanto prive ormai di contenuto reale - modella

quasi per necessità una forma mentis fondata sullo

scontro, la violenza, la coartazione e, nei casi limite, la

mistica della rivoluzione proletaria, con i suoi sogni da millennio

rigeneratore. In altri termini, gli anarco-comunisti, lungi

dal rivelarsi diversi dai loro "compagni di strada"

autoritari, ne condividono in parte le premesse storiche, epistemologiche

ed antropologiche. Il percorso verso la società comunista

immaginata dagli anarchici pare cioè riprodurre, nella

sua impostazione unanimistica, fatalistica e azzeratrice della

storia, gli stessi temi e le stesse fallacie che i libertari

sono usi attribuire ai loro avversari/compagni di parte marxista.

La letteratura e la pratica degli anarco-comunisti dimostrano

più che a sufficienza, a mio parere, la presenza di questo

immaginario di matrice materialista. Sugli internazionalisti

non credo sia possibile nutrire dubbio alcuno. Cafiero chiude

il suo Compendio del Capitale - di per sé prova

della mia argomentazione - con un avvertimento ai piccoli proprietari,

"inevitabilmente ridotti tutti, dalla moderna accumulazione

capitalista, alla trista condizione: o vendersi al governo per

la pagnotta, o scomparire per sempre fra le dense file del proletariato"7

Le pagine del primo Malatesta testimoniano un'analoga fedeltà

ai capisaldi dell'interpretazione materialista; facendo qualche

esempio concreto, nell'Anarchia riprodusse quasi perfettamente

la concezione dello stato offerta da Marx ("In tutto il

corso della storia, così come nell'epoca attuale, il

governo, o è la dominazione brutale, violenta, arbitraria,

di pochi sulle masse, o è uno strumento ordinato ad assicurare

il dominio e il privilegio a coloro che […] hanno accaparrato

tutti i mezzi di vita"); in Fra contadini sposò

con tanta convinzione la tesi della progressiva concentrazione

della ricchezza da ritrovarsi costretto ad aggiungervi, a partire

dall'edizione del 1913, una dissociazione da tale tesi, spiegando

che il testo era stato scritto "nel 1883, quando ancora

era indiscussa fra i socialisti la teoria di Marx sulla concentrazione

della ricchezza"8 Nei giornali e nella libellistica

anarchica l'enfasi sulla retorica materialista dello scontro

tra le classi e della rivoluzione rigeneratrice era ancora più

marcata. Persino in un pensatore sofisticato come Kropotkin

fanno capolino le premesse materialiste.

Intendiamoci, non intendo sostenere che gli anarchici - neppure

quelli di tendenza comunista - siano materialisti loro malgrado.

Intendo dire che le tesi di Marx, diffuse in tutto il movimento

socialista, hanno attecchito, per lo meno in parte e ma in modo

precipuo, proprio tra coloro che ne condividevano l'obiettivo

ultimo, l'edificazione della società comunista. E la

migliore testimonianza di questa presenza sta nello sviluppo

del revisionismo anarchico negli anni Venti e Trenta di questo

secolo, che in massima parte costituisce un tentativo di "epurazione"

dall'anarchismo di quei tratti maggiormente associati all'immaginario

materialista e che ha visto impegnarsi nell'impresa Malatesta,

Berneri, Fabbri, Borghi, Rocker e altri. Anzi, proprio Rocker

ha tentato esplicitamente, con la prefazione a Nazionalismo

e cultura, di dare all'anarchismo una filosofia della storia

- fondata non sulla "guerra di classe", ma sulla "volontà

di potenza" - alternativa a quella di derivazione marxiana.

revisionismo

e libera sperimentazione revisionismo

e libera sperimentazione

Il dopoguerra ha segnato una nuova involuzione. La marginalizzazione

degli anarchici e l'apparente successo dei bolscevichi ha in

sostanza riconsegnato il movimento alle parole d'ordine del

materialismo storico. Nel 1955 Luce Fabbri ha offerto il seguente

commento:

Un'innegabile influenza marxista su tutti i movimenti italiani

(e, possiamo dire, europei) di "sinistra", specialmente

nei loro settori giovanili, dovuta a circostanze di carattere

materiale come la potenza politica della Russia, ha prodotto

un acuirsi della mentalità classista vecchio stile, proprio

quando le classi stano cambiando rapidamente di natura. Ha portato

ad esaurire la lotta nell'azione anticapitalista in un momento

in cui il capitalismo decade e non certo a vantaggio delle soluzioni

socialiste, e nuove forme di assolutismo statale anneriscono

l'orizzonte a oriente e a occidente. La suggestione che esercitano

le "realizzazioni pratiche" (più immaginarie

che reali) […] fece (anche in mezzo agli anarchici) fermentare

variamente i residui dell'educazione marxista ricevuta nell'atmosfera

infuocata della resistenza, nel senso dell'accentuazione di

motivi autoritari e perfino, in alcuni casi estremi, di un avvicinamento

ideologico al trotzkismo. 9

Per certi versi il '68 ha prodotto un effetto analogo, rinforzando

ancora una volta quella tentazione materialista che abbiamo

visto esser presente nell'anarchismo di orientamento comunista

sin dagli esordi.

I revisionisti degli anni Venti e Trenta e i loro pochi seguaci

nei decenni successivi hanno tentato di confutare le premesse

classiste e materialiste dei loro compagni, seguendo percorsi

diversi e per certi versi persino divergenti10. Il

superamento del problema della relazione materialismo storico/comunismo

anarchico è avvenuto attraverso il potenziamento del

tema della libera sperimentazione, grazie al quale la concezione

comunista libertaria ha perso le connotazioni classiste ed escatologiche.

Concepita da Malatesta e Fabbri come il metodo per conciliare

il rifiuto anarchico della coartazione con la prospettiva di

una società libera, la libera sperimentazione pareva

configurare un sistema di interrelazione sociale ed economico

fondato sul pluralismo, in cui il comunismo diveniva soluzione

tra tante. Certo, Malatesta e Fabbri erano convinti - o, per

meglio dire, speravano - che essa, paragonata alle altre, uscisse

vincitrice dal confronto e si affermasse a seguito della libera

scelta di ognuno. In questa prospettiva restavano saldi due

principi: la vittoria del comunismo libertario non avrebbe precluso

la possibilità di scegliere altrimenti in futuro; la

situazione della "transizione", ovvero una "società

aperta" caratterizzata dalla libera sperimentazione, era

di per sé favorevole allo sviluppo della libertà.

Luigi Fabbri aveva toccato il punto nevralgico dell'argomentazione

anarchica già nel 1922, quando aveva giudicato della

massima importanza che, "qualunque sia il tipo di produzione

adottato, lo sia per libera volontà dei medesimi, e non

sia possibile la sua imposizione"; nel 1926 spiegava poi

che il programma dell'Unione anarchica italiana del 1920 "affermava

implicitamente la tolleranza verso la piccola proprietà

non sfruttante il lavoro salariato, rivendicando la libertà

dei produttori di non far parte delle associazioni di produzione"11.

Tali argomentazioni illustravano con chiarezza quale tipo

di comunismo era qui concepito: se si fosse negato il principio

della libera scelta del produttore, si sarebbe piombati nel

totalitarismo; se fosse stato accettato pienamente, ciò

avrebbe condotto a una società caratterizzata dalla concorrenza

possibile, e quindi dal mercato. In effetti, non si può

fare a meno di rilevare che è proprio questa la soluzione

prospettata da Malatesta, Fabbri e dagli altri "comunisti"

disposti alla "revisione". Postulando la possibilità

della differenza (anche economica), essi abbandonavano la posizione

rigidamente classista; auspicando una società in cui

erano ammessi il mutamento, lo sviluppo e la possibilità

d alterare la scelta sullo stile di vita (e sullo stile di "produzione",

ovviamente), evitavano lo scivolamento nell'escatologia e in

quell'azzeramento della storia che costituiva il prodromo inevitabile

del totalitarismo. In questo tragitto i "revisionisti"

si erano allontanati parecchio dal materialismo storico e dalla

versione più diffusa del cosiddetto comunismo libertario;

nel contempo, si erano avvicinati a quelle tendenze dell'anarchismo

che si erano sempre definite anticomuniste e che nel tema dell'inevitabiltà

della rivoluzione proletaria avevano colto, più che un'istanza

di liberazione, la possibilità di una soluzione autoritaria.

Pietro Adamo

Pietro Adamo

1 G. Berti, Il pensiero anarchico dal Settecento

al Novecento, Manduria-Bari-Roma 1997, p. 526.

2 Per una sintetica descrizione dello sviluppo del pensiero

di Marx in questo frangente si veda D. McLellan, "La concezione

materialistica della storia", in Storia del marxismo.

Vol. I. Il marxismo ai tempi di Marx, tr. it. Einaudi, Torino

1978, pp. 35-55.

3 K. Marx, Per la critica dell'economia politica, tr.

it. Editori Riuniti, Roma 1984, p. 5.

4 K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista,v

tr. it. Editori Riuniti, Roma 1971, p. 89.

5 Ivi, p. 74.

6 Si veda la rapida ma suggestiva rassegna di interpretazioni

storiografiche dell'antica gnosi in G. Filoramo, L'attesa

della fine. Storia della gnosi, Laterza, Roma-Bari 1993,

pp. IX-xxiii.

7 C. Cafiero, Compendio del Capitale, Editori Riuniti,

Roma 1996, p. 5.

8 I due testi di Malatesta sono riprodotti in Gli anarchici,

a cura di G.M. Bravo, Torino, Utet 1971 (le citazioni sono rispettivamente

a p. 815 e p. 879.

9 L. Fabbri, Sotto la minaccia totalitaria, Edizioni

RL, Napoli 1954, p. 13.

10 Mi si permetta, a questo punto, di rimandare ad altri miei

scritti dedicati all'argomento: L'anarchisme entre ethos

et projet, in La culture libertaire, a cura di A Pessin

e M. Pucciarelli, Atelier de creation libertaire, Lione 1997,

pp. 181-201 (vers. rid. L'anarchismo tra ethos e progetto,

in "A rivista anarchica", n. 233, 1997, pp. 32-39);

Il revisionismo di Camillo Berneri, "Il presente e

la storia", n. 53, 1998, pp. 105-129; La crisi dell'anarchismo

e l'ethos liberale, "A rivista anarchica", n.

250, 1998/1999, pp. 43-45; Presentazione a L. Fabbri,

Libera sperimentazione, in "A rivista anarchica",

256, 1999, pp. 42-44.

11 L. Fabbri, Anarchia e comunismo "scientifico"

(1922), in N. Bucharin, L. Fabbri, Anarchia e comunismo

scientifico, Altamurgia, Ivrea 1973, p. 43; L. Fabbri, "I

comunisti libertari e la terra ai contadini", manoscritto

custodito all'Istituto storico della resistenza di Firenze,

con copia nell'Archivio Berneri di Reggio Emilia.

|