|

Anarchia a Florianapolis

Anarchia a Florianapolis

La chiamano Floripa, ed è la capitale dello stato di

Santa Catarina. Città balneare, meta del turismo di élite

del meridione brasiliano, ha sviluppato in pochi anni il proprio

bosco di grattacieli e seconde e terze case. "Qui non ci

sono poveri né vagabondi", ci spiegano "perché

la polizia non ce li lascia stare". Alcuni anni fa, un

sindaco intraprendente promosse una versione locale della "tolleranza

zero" del più celebre collega newyorkese. Floripa

possiede una piazza opulenta, da poco inaugurata, illuminata

a giorno e sorvegliata non stop da zelanti funzionari, che con

un sorriso di gesso ti redarguiscono al solo posare un piede

sulle impeccabili panchine.

Anche questo, ma non sembra, è Brasile. E in questa terra

di stravaganti sperimentazioni micro totalitarie, tra il 4 e

il 7 settembre, si è svolto lincontro internazionale

dei libertari. In realtà le delegazioni straniere rappresentavano

una piccola componente, ma si deve pur cominciare. "Solo

pochi anni fa" puntualizza uno degli organizzatori, "per

accogliere i partecipanti sarebbe stato sufficiente un pulmino;

oggi due autobus non sono bastati".

Giorno dellinaugurazione: aula magna delluniversità

gremita. Colpiscono leterogenità e la giovane età

dei presenti. Provengono in gran parte dal sud del Brasile e

da San Paolo, ma non mancano contributi dal nordest. Eterogeneità:

professorini alternativamente azzimati, anarcopunk, ecologisti,

indigenisti, zapatisti, Sem terra, vecchi militanti e accademici.

Ognuno portatore di un proprio linguaggio, di una identità

esibita. Lattacco è diretto e forse un poco presuntuoso:

"Prospettive del movimento anarchico per il secolo XXI".

Gli anarchici usciti dallombra vogliono intervenire. E qui

si evidenzia la prima difficoltà: "come trovare

una linea comune tra tanta varietà?". Dilemma epocale,

la questione dellorganizzazione sembra spaccare la sala ancor

prima che si sviluppi il dibattito. Si delinea la proposta di

costituire una federazione anarchica brasiliana - ma non era

un convegno internazionale e libertario? Limpressione è

che il movimento stia uscendo solo ora dagli anni della clandestinità

e necessiti, bruciando le tappe, di riorganizzarsi.

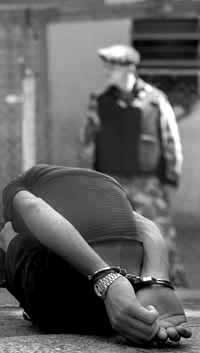

Tra i partecipanti si respira ancora paura, frequenti gli accenni

alle azioni delle milizie private contro i militanti di base,

alla repressione poliziesca. Le manifestazioni per i 500 anni

della "scoperta" hanno registrato la presenza attiva

dei libertari, quanto un livello di scontro inquietante. In

Brasile la seconda metà degli anni 80 sono stati lepoca

della riemersione delle rappresentanze democratiche. Riemersione

concessa, pilotata dalle caste militari, ora orientate alla

normalizzazione. Come negli altri paesi latinoamericani colpiti

dalla peste, il ritorno al potere dei partiti ha comportato

una relativa rimozione del passato e degli orrori recenti. Le

strutture repressive sono rimaste intatte; i responsabili impuniti.

Contesto in cui si situa la tarda rinascita di un movimento

che, per sua natura, sfugge alle logiche dei poteri, quanto

del sistema detto "democratico".

Un aspetto importante del convegno riguarda la presenza, o meglio

lassenza, di altri movimenti politici. E come se per la sinistra,

lanarchismo quale espressione di progettualità sociale

non esistesse. E questo isolamento, questo abbandono da parte

di ciò che fu il più ampio fronte socialista,

costituisce un elemento per la comprensione delle dinamiche

in atto. Gli anarchici rappresentano un soggetto scomodo nel

percorso di riappropriazione di spazi e poteri da parte della

sinistra legittimata. E qui si ripropone il dilemma dellanarchismo

contemporaneo tra necessità organizzative e rifiuto delle

istituzioni. Dilemma esacerbato nel processo di transizione

democratica, dal confronto con le strutture e gli appoggi su

cui i partiti hanno potuto contare. Si crea una zona dombra

dove lanarchismo, pur non riconosciuto, viene collocato in

attesa -per fortuna vana- della sua definitiva estinzione.

Un atteggiamento rilevato in più gruppi di lavoro, e

speculare al vissuto di rimozione, riguarda la legittimità

dellutilizzo delle strutture pubbliche da parte degli anarchici.

Luniversità non viene percepita nella funzione di elaborazione

culturale e scientifica che gli è propria, quanto come

articolazione del sistema di potere. Dinamica che se radicalizzata

potrebbe mettere in discussione il diritto dei libertari -tra

laltro costretti a pagare le tasse- di fruire di ospedali,

scuole, addirittura piazze e strade. Ma dinamica che nello stesso

tempo testimonia la difficoltà di percepirsi come soggetto

legittimo e propositivo della comune vita sociale e culturale.

Leterogeneità di fondo rischia di provocare incrinature

e alimentare polemiche, ma rispecchia anche la vitalità

del movimento. Vitalità che colpisce losservatore europeo,

abituato ai noti contesti crepuscolari. Se una definizione di

questo convegno è possibile, riguarda la presenza giovanile,

lampiezza e il livello del dibattito. I gruppi di lavoro e

le tavole rotonde rivelano spessore e preparazione teorica.

Lincontro propone più momenti di riflessione, sviluppando

in particolare alcuni aspetti dellopera proudhoniana. Il fuoco,

in funzione della proposta federativa, tende a concentrarsi

sulle forme organizzative, quanto sulla storiografia del movimento.

A lato si profila la prospettiva di utilizzare le nuove tecnologie,

vedi internet, per dar vita a una rete libertaria. Gli interventi

esprimono lesigenza di incrementare lo scambio tra esperienze,

metodologie, superando lattuale frammentazione.

Il percorso favorisce lemergere di alcuni punti critici. In

primo luogo la relazione tra movimento libertario e movimento,

o proto federazione, anarchica. Difficile conciliare lesigenza

di convogliare le energie verso obiettivi comuni e quella di

considerare la differenza quale valore. Frequenti gli interventi

mirati a definire il campo, e destinati a innescare polemiche:

le società indigene rappresentano realtà libertarie

o forme ancestrali di organizzazione economica? Movimenti di

base come i Sem terra, aventi una matrice marxista e legati

al cattolicesimo, possono essere considerati libertari?

Più che ai criteri di definizione e analisi, il problema

conduce a due concezioni alternative. Da un lato lanarchismo

viene inteso come orientamento del pensiero politico moderno,

scaturito dal più ampio contesto degli ideali della Rivoluzione

dell89. Orientamento connaturato alla questione sociale e in

particolare alle lotte operaie del mondo occidentale. Dallaltro

lanarchismo rappresenta un anelito alla libertà e alla

eguaglianza peculiare alla specie umana. Una caratteristica

indipendente dal tempo e dal luogo, che accomunerebbe contesti

lontani ed eterogenei. La concezione degli uni rispetto ai movimenti

libertari rivendica la necessità di una matrice teorica

postilluminista, quella dei movimentisti una comune visione

della vita sociale e dellintervento. Esisterebbero una pratica

dazione diretta e organizzativa caratterizzanti. I movimenti,

in quanto tali e fintanto non involvano in istituzioni, sarebbero

da considerarsi realtà libertarie.

Dai gruppi emerge frequente lappello alla valorizzazione delle

istanze sociali dinamiche, alla loro interpretazione in senso

di processo e potenzialità. Rinuncia al "purismo

anarchico", assunzione di una visione dialettica capace

di gestire le contraddizioni del presente. Le modalità

dellagire dei Sem terra divengono carattere fondamentale, sul

quale si innestano variabili ideologiche e prassi istituzionalizzanti.

Il movimento, quale espressione di bisogni collettivi, è

un frutto della creatività popolare cui approcciarsi

in termini di complessità. Sforzo dinterpretazione e

intervento nel vivo tessuto sociale che riporta a ciò

che Luis Mercier Vega definiva "pratica dellutopia".

Il convegno registra una significativa presenza di associazioni

ambientaliste. La tematica ecologica non appare tuttavia, come

in Europa, circoscritta. Frequente il caso di collettivi impegnati

nellorganizzazione di lotte di quartiere o di favela. Negli

ultimi anni in America latina si è registrata una reazione

allintervento "paternalista" delle Ong, con conseguente

ripresa di prassi autogestionarie. Il collegamento con i movimenti

indigenisti assume significato di proporre modalità di

vita in armonia con il mondo naturale. Lapproccio catechizzante

del razionalismo occidentale al "primitivismo" della

selva appare capovolgersi. Una dinamica che ricorda la parabola

degli zapatisti, convertiti alla cultura india dallesperienza

di vita nella selva lacandona. Argomento, lafflato libertario,

particolarmente dibattuto. Si enfatizza la contraddizione, comune

alla maggioranza dei movimenti di massa, tra prassi dazione

diretta e tentativo di acquistare credibilità inserendosi

nel gioco politico. Interessante da questo punto di vista, la

riflessione del Elnz e le relative dichiarazioni: "non

vogliamo il potere".

La difficoltà ad acquisire una comune identità,

oltre che nel confronto con i movimentisti, emerge nella divergenza

di obiettivi. La prassi dei Sem terra viene accusata da alcuni

di focalizzarsi sulla conquista del campo a detrimento delle

tematiche ambientaliste. Polemica che si è fatta scontro

a proposito delle invasioni in aree appartenenti alle riserve.

I partigiani della riforma agraria, da parte loro, accusano

gli indigeni di usufruire di spazi enormi e di lasciare le terre

improduttive. Una concezione, la "produttività",

antitetica allo spiritualismo naturalista degli ultimi abitanti

delle foreste. Una insperata composizione, è avvenuta

durante le celebrazioni dello scorso aprile. Indigeni e Sem

terra hanno marciato insieme contro una polizia legittima erede

della dittatura, determinata a impedire qualsiasi turbamento

alla grande festa.

Una presenza numerosa, bizzarra e poco loquace riguarda gli

anarcopunk. Si tratta di un movimento parallelo a quello europeo,

nato, per evidenti condizionamenti, con un decennio di ritardo.

Il contrasto con gli indigenisti appare profondo, quanto quello

tra realtà metropolitane e regioni interne di questo

enorme paese. Il Brasile ha sviluppato città e megalopoli

su di un modello più vicino allefficientismo statunitense

che alle disastrate realtà latinoamericane. La povertà

e il dolore tendono ed essere negati; emblema di tale rimozione,

gli impeccabili centri cittadini. Gli anarcopunk, la loro simbologia

apocalittica, le carni trafitte, rappresentano una reazione

estrema alla cultura del benessere unilaterale.

Massimo Annibale Rossi

Massimo Annibale Rossi

Argentina: il commercio dellinsicurezza

Argentina: il commercio dellinsicurezza

"Hai paura di dio e del diavolo, del prete e del vicino,

del tuo datore di lavoro e del capo, del politico e del poliziotto,

del giudice e del carceriere, della legge e del governo. Tutta

la tua vita è una lunga catena di paure..."

- Alexander Berkman (da Che cosè il comunismo anarchico?,

1929).

"Senza luso della violenza, non esisterebbe nessuno stato"

- Max Weber (Saggi sulla sociologia, 1958).

Sono violenti questi tempi in cui viviamo. E stanno peggiorando.

é vero questo, o è solo una nostra percezione?

Qualunque cosa sia, non è un fenomeno unico a questo

paese o a questo continente. Al contrario, la percezione del

rischio della violenza è più forte dovè

più grande il bisogno del capitale di crearla e sostenerla:

nei "paesi emergenti" del mondo, dove la vera fame

allo stomaco rischia di minare le gioie molteplici del nuovo

circo virtuale di capitalismo.

Uno di quei paesi è lArgentina. Il nuovo governo dellAlleanza

di Fernando De la Rúa è virtualmente indistinguibile

da quello precedente di Carlos Menem, in quanto rispetta umilmente

i dettami del FMI e delle multinazionali straniere, come faceva

il suo predecessore. Seguendo le formule standard dei programmi

di aggiustamento strutturale, sta alzando le tasse per pagare

il debito estero, mentre taglia i posti di lavoro, taglia le

pensioni, svende tutto tranne laria stessa, provocando la disperazione.

Il divario tra ricchi e poveri sta crescendo ad una velocità

allarmante, e la gente ha paura; come laveva ai tempi della

campagna elettorale lanno scorso, quando De la Ra si presentò

in uno dei suoi spot televisivi sgambettando fiduciosamente

verso il futuro, circondato da una banda misteriosa di accoliti

con mitra in mano e vestiti di pelle nera. Era luomo che avrebbe

pulito il paese! In America Latina oggi, i politici devono essere

machos, come possono testimoniare Chavez con la sua tenuta

di corvé e Fujimori il killer di sequestratori.

Per quanto lo riguarda, Menem, quando presidente, lanciò

due grandi offensive allinsegna della "durezza contro

i delittuosi". Prima accusò gli immigranti (qui

quale politico civilizzato mai farebbe una tal cosa?) e poi

una "onda della violenza" di origine misteriosa gli

ha permesso di affermare che solamente applicando "la tolleranza

zero" e dando più poteri alla polizia viene eliminato

il crimine. Come Rudolf Giuliani testimonierà, non cè

niente di nuovo nel mondo della polizia moderna.

De la Rúa si è installato, sano e salvo; e ora

il periodo della luna di miele è finito, e ancora una

volta, come prima, la paura mangia lanima. La paura è

quella di essere vittime del crimine. Le statistiche ufficiali

differiscono per quanto riguarda lestensione del problema:

secondo il Ministero dellInterno, nel 1998 - lanno più

recente per il quale gli archivi sono disponibili - furono registrati

960.000 crimini (1 al minuto) in Buenos Aires e i suoi sobborghi.

Il governo di Buenos Aires indica la cifra di 138.200 (1 ogni

4 minuti). Per la Polizia Federale - dipendente dal Ministero

dellInterno - il numero di crimini per quel anno fu 199.148

(1 ogni 2,5 minuti). Non possono mettersi daccordo sulla quantità

di crimine commesso, ma non negano che ce nè tanto in

giro.

Secondo Marcelo Ciafardini, direttore della Politica contro

la Criminalità durante il governo di Menem, comunque,

"la sensazione generale dellinsicurezza è sempre

più alta della percentuale effettiva della criminalità.

Ciò che accade ad altri ha un effetto di rimbalzo, e

si arriva così al punto dove 90% della popolazione ha

paura di essere attaccato, sebbene questo non voglia dire che

davvero lo sarà".

Nonostante la sua indubbia conoscenza delle tecniche repressive,

la polizia sembra essere molto meno efficace quando si tratta

di trovare i colpevoli. Come dice Ciafardini stesso, "cè

stato un aumento dei crimini contro la proprietà e la

polizia trova i responsabili in solo 5% dei casi". Inoltre,

e stranamente, i sondaggi dopinione indicano che tra 68% e

73% della popolazione ha paura di quelli in divisa. Che cosa

mai avranno fatto per meritare questo?

Il risultato di tutto questo è la privatizzazione della

sicurezza. Ci sono 1.286 imprese di sorveglianza in Argentina,

pressocché tutte gestite da ex-soldati e capi di polizia,

i quali servirono lultima dittatura; si avvalgono di un esercito

di 90.100 uomini, tutti armati, e lanno scorso avevano un giro

daffari di US$ 986 milioni. I muscoli e le armi vengono seguiti

a poca distanza dalle televisioni a circuito chiuso; ci sono

63 imprese dedicate solamente alla sorveglianza elettronica

e via satellite.

I settori più ricchi della popolazione, quelli che hanno

più motivo per temere la scontentezza popolare, si permettono

il lusso di nascondersi lontani dalla pazza folla nelle loro

enclavi: quartieri chiusi con perimetri recintati, televisioni

a circuito chiuso e guardie di sicurezza private ed armate.

In totale, ci sono 412 di queste enclavi nei sobborghi di Buenos

Aires, con altre 87 sotto costruzione, e nella capitale stessa

ce ne sono 68.

Tutto questo è fuori dalla portata dei meno ricchi, ma

loro possono accontentarsi di tutta una serie di prodotti tranquillizzanti

offerta dallindustria di sicurezza: sistemi di allarme ad un

costo di $1.500, finestre di vetro temprato o laminato ($120

al metro quadrato), porte blindate ($2.500), serrature speciali

($220), griglie di ferro ($50 al metro quadrato), fulminatori

($65) e aerosol di gas paralizzante ($9).

(statistiche e quotazioni da Noticias Aliadas, il 24

luglio 2000)

Leslie Ray

Leslie Ray

Albenga: quattro giorni di pane,

more e fisica

Albenga: quattro giorni di pane,

more e fisica

Nei giorni 7-8-9-10 settembre, ad Albenga, si è tenuto

lincontro "LAutogestione". Liniziativa, promossa

dal C.I.R. (Corrispondenze e Informazioni Rurali), dall "Elicriso"

e dal sindacato Arti e Mestieri dellUSI-AIT, si è svolta

in modo piuttosto caotico, con aspetti contraddittori, anche

se rispettando, a grandi linee, il programma che riporto a parte.

é difficile fare, come mi è stato chiesto, un

resoconto di quello che è successo, anche perché

molte cose accadevano contemporaneamente e, spesso, in assenza

di un discorso veramente unificante. Mi limiterò a raccontare

lincontro come lo ho vissuto, scrivendo una sorta di diario.

Altri, probabilmente, lo avranno vissuto in modo diverso.

7 settembre: arrivo ad Albenga insieme a Francois e a Paolo,

due compagni dei Gruppi Anarchici Imolesi. Ci dirigiamo subito

verso Martinetto. Il programma prevede una serie di incontri

sulla salute e siamo curiosi di conoscere il punto di vista

di Stephan Lanke sullAIDS. Nel campo, situato in una località

notevole dal punto di vista paesaggistico, ci sono già

più di duecento persone, in parte intente ad ascoltare

la conferenza.

Lanke è decisamente controcorrente. Non si limita a mettere

in dubbio lattendibilità dei test sul virus HIV, non

si limita a mettere in dubbio la strettezza della relazione

tra AIDS e virus HIV, o lefficacia delle chemioterapie utilizzate

in tutto il mondo. A suo parere il virus HIV non esiste e le

chemioterapie utilizzate sono gravemente dannose. É davvero

difficile credergli. Non si può tuttavia fare a meno

di riconoscere che il suo discorso è basato su dati scientifici,

collegati tra loro in un quadro coerente da articolate argomentazioni.

Niente metafisica, dunque, e molti spunti per la riflessione.

Al termine della conferenza ci trasferiamo nella vicina Ceriale

per piantare la tenda in un campeggio convenzionato che ci ospita

a prezzi molto convenienti. Sono un po preoccupato per la grande

affluenza di compagni. é soltanto il primo giorno; se

continua così finiremo per essere troppi. Sarà

bene indirizzare più persone possibile al campeggio convenzionato.

Mentre a Martinetto, per la cena, funziona una cucina autogestita,

con tanto di forno, a Ceriale siamo ospiti del circolo presso

il quale ha sede la locale sezione dellUSI-AIT.

8 settembre: alle 10 del mattino, alla sala Siccardi, messa

a disposizione dal comune di Albenga, arriva Libereso Guglielmi

per il seminario sulle erbe spontanee di uso alimentare. Guglielmi,

noto ai compagni per il suo impegno nel movimento anarchico

sanremese, e al grande pubblico per essere stato il giardiniere

di Italo Calvino, è un botanico formidabile. Chi, come

me, ha studiato scienze naturali riconosce subito in lui quella

competenza che può avere soltanto un uomo che la botanica

non la ha imparata solo sui libri: un genere di competenza ormai

raro anche tra i docenti universitari. Guglielmi arriva con

un gran fascio di erbe, le stende sul tavolo, le descrive, le

fa toccare, annusare, assaggiare: come facevano i botanici dellOttocento.

Vorrei ringraziarlo, ma non ci riesco. Viene "sequestrato"

da alcuni compagni del CIR che lo accompagnano a Martinetto,

dove è atteso con impazienza. Pare sia stato trattenuto

là per quattro ore.

Io invece resto a presidiare il gazebo che i compagni della

locale sezione dellUSI-AIT hanno allestito di fronte alla sala

Siccardi allo scopo di fornire informazioni alle persone che

giungono in treno. Del resto, alle 18 devo cominciare il mio

seminario sullorganizzazione sociale libertaria. Tanto vale

rimanere lì.

Continuano ad arrivare compagni da tutta Italia (alla fine saremo

più di quattrocento). Mi dicono che a Martinetto il seminario

sui metodi di coltivazione alternativi non si è tenuto.

Si è svolto invece un incontro del CIR, nel corso del

quale si è parlato soprattutto degli interventi da realizzare

a Campanara, sullAppennino Tosco-Romagnolo.

Alla prima parte del mio seminario partecipano una trentina

di persone, tutte molto interessate a dibattere largomento.

Chiusa la sala, torniamo a Martinetto dove incontro la delegazione

della CNT-AIT francese, con la quale, grazie a Francois che

ci fa da interprete, discuteremo per tutta la serata seduti

a tavola, al circolo di Ceriale.

9 settembre: alle 11 a Martinetto inizia il seminario sullenergia

solare condotto da Guido Coraddu. In collaborazione con un compagno

tedesco, e utilizzando i materiali che si sono portati da casa,

ci spiegano come si può realizzare un impianto fotovoltaico.

Vengono rivolte loro numerose domande sia sugli aspetti tecnici

sia sulla legislazione relativa agli impianti autonomi per la

produzione di energia elettrica.

Al termine, si inizia il dibattito su "biotecnologie e

lotte rurali ed urbane". Sono presenti compagni francesi,

inglesi e tedeschi. Il livello della discussione però,

almeno inizialmente, è piuttosto basso. Molti preferiscono

occupare il tempo a raccogliere le more che sporgono dai cespugli

circostanti. Alle 14 me ne devo andare per scendere ad Albenga

dove, alla sala Siccardi, è in programma la prosecuzione

del mio seminario e, subito dopo, la presentazione dellattività

svolta dallUSI-AIT nella provincia di Savona. Nel frattempo,

a Martinetto, continua lassemblea sulle biotecnologie, la quale,

mi dicono, è servita, se non altro, ad approfondire la

reciproca conoscenza tra i gruppi che si occupano dellargomento.

Alle 16, sempre a Martinetto, segue un seminario con gli Elfi

sulleducazione libertaria.

Alle 20, dopo la presentazione dellattività dellUSI-AIT

fatta da Renzo Ferraro e Giampiero Icardo, protagonisti di numerose

e proficue vertenze che negli ultimi anni hanno interessato

la Valbormida, arriva Alessio Lega. Lo invitiamo a venire con

noi a Ceriale, dove, al circolo, ci aspettano per la cena. Alessio

è, a mio parere, uno dei più promettenti tra i

nuovi cantautori italiani: passa con facilità da canzoni

impegnate come "Ai funerali del pirata", dedicata

a Fabrizio de André, a canzoni scherzose come l "Inno

degli anarcociclisti" (senza dimenticare il repertorio

tradizionale anarchico). Dopo la cena, lo accompagnamo a Martinetto,

dove si esibirà brevemente sfruttando lamplificazione

di un gruppo locale che ha appena finito di suonare.

10 settembre: ci si alza pigramente, come è naturale

accada dopo una serata di festa. é in programma lassemblea

conclusiva. Verso le 12 si comincia. Il dibattito è fiacco:

alcuni sottolineano i lati positivi della quattro giorni, altri

sottolineano che la strada verso lautogestione è ancora

lunga. Nessuno però entra nel merito delle carenze organizzative,

quasi che il problema non si fosse mai posto. La mia impressione

è che ci sia poca voglia di toccare argomenti che potrebbero

portare a beccarsi reciprocamente. In realtà, anchio

non ne ho nessuna voglia. Alle 14 viene annunciato il pranzo

che si svolge secondo strani riti tribali.

La festa è finita: andate in pace.

Luciano Nicolini

Luciano Nicolini

Petrolio e proteste

Petrolio e proteste

I recenti aumenti dei prezzi alla pompa dei carburanti

meritano qualche doverosa considerazione da parte di chi si

occupa di trasporto sostenibile.

La scarsità dellofferta di petrolio greggio era stata

ampiamente anticipata dallAgenzia Internazionale per lEnergia,

che non è una organizzazione ecologista, ma un organismo

intergovernativo dei G7 nato dopo la crisi petrolifera dei primi

anni 70. Quello che manca non è in realtà il petrolio

tout-court quanto quello che gli esperti definiscono petrolio

a basso prezzo, che è quello che sgorga spontaneamente

dal sottosuolo una volta che il giacimento è stato individuato

e raggiunto dalle trivelle. Un diverso tipo di petrolio è

quello che si trova frammisto a rocce e sabbie bituminose, per

estrarre il quale occorre impiegare energia in misura variabile

a seconda del tipo di lavorazione richiesta. Petrolio di questo

tipo è ancora presente in abbondanza sul nostro pianeta,

ma chiaramente i costi per la sua estrazione sono enormemente

superiori rispetto al petrolio a basso prezzo.

In questottica appaiono chiaramente mal dirette le proteste

di quelle categorie maggiormente penalizzate dagli aumenti del

carburante, che vedono ora nella protervia delle multinazionali,

ora in quella dello stato la causa dei loro problemi, che invece

è da individuare sostanzialmente in banalissimi meccanismi

di mercato.

Altrettanto evidente è la miopia della nostra classe

dirigente che, per motivazioni di puro consenso elettorale,

ha preferito la tattica dello struzzo a quella della messa in

discussione di uno stile di vita che ormai fa acqua da tutte

le parti. Proporre come fa qualcuno di aumentare le produzioni

di petrolio è irrealistico in quanto equivale a chiedere

ai produttori di terminare le proprie scorte di oro nero in

pochi anni a dei prezzi stracciati, ponendo fine a quel minimo

di benessere che i paesi OPEC riescono a garantire ai loro sudditi.

Se si vuole perseguire questa scelta lunica soluzione potrà

essere una seconda guerra del golfo, molto più devastante

della prima e che, bene che vada, porterà come unico

risultato quello di ottenere dei ribassi dei prezzi fino allesaurimento

delle scorte, momento nel quale non avremo più margini

di manovra.

Ma altrettanto miope è lottica che propone qualcuno

dei tanti soloni "instant book" che popolano il nostro

panorama massmediologico, che risuona pressappoco cos":

sono finite le vacche grasse, stringiamo la cinghia. Questo

punto di vista potrebbe tradursi nella pratica di costringere

i consumatori a drastici tagli della loro bolletta energetica,

senza però toccare i meccanismi che stanno alla base

dellattuale situazione, per cui potremmo trovarci un giorno

a bere latte fresco importato dallOlanda, come già facciamo,

e contemporaneamente essere costretti a passare parecchie ore

della nostra giornata in spostamenti su mezzi di trasporto alternativi

allauto che, in una società comunque autocentrica, non

hanno nessunissima possibilità di funzionare in maniera

efficace, finanziando attraverso una perdita secca del valore

duso del nostro tempo la scelta di privilegiare i profitti

di pochi a scapito della qualità della vita di molti.

Appare allora evidente che le soluzioni da adottare per fronteggiare

la crisi petrolifera, che altro non è se non lo specchio

della crisi del modello di vita occidentale, che di fatto poggia

le sue basi sul mito della illimitata disponibilità di

risorse, vanno al di là sia del semplice riproporre miti

consumistici ormai logori, sia di unottica un po bigotta che

vede nel "sacrificio" lunica strada per purificarci

dal peccato originale.

Enrico Bonfatti

Enrico Bonfatti

Nonviolenti in marcia

Nonviolenti in marcia

Domenica 24 settembre si è svolta da Perugia ad Assisi

la marcia per la nonviolenza contro tutti gli eserciti e le

guerre promossa dal Movimento Nonviolento e dal Movimento Internazionale

per la Riconciliazione (MIR); vi hanno preso parte alcune migliaia

di persone persuase della necessità di opporsi direttamente

ed integralmente alla violenza e allingiustizia; di lottare

nel modo più coerente ed intransigente contro tutti i

poteri oppressivi; di contrastare la guerra, i suoi apparati,

i suoi strumenti. La marcia del 24 settembre ha segnato una

cesura profonda nella vicenda del pacifismo italiano e nella

tradizione degli appuntamenti in cammino tra le cittadine e

per le campagne umbre sulle orme di due grandi resistenti e

rivoluzionari come Francesco dAssisi ed Aldo Capitini. Una

rottura ed insieme un ritorno alle origini, alla radicalità

ed alla limpidezza di una posizione rigorosa dal punto di vista

intellettuale e morale, quindi anche politico.

Una cesura poiché prende atto delle ambiguità,

e le smaschera e le denuncia, che hanno portato lo scorso anno

alla catastrofe del movimento pacifista italiano così

come sera definito negli ultimi due decenni dopo quel grande

momento di "gruppo in fusione" del tempo dellopposizione

ai missili a Comiso.

Lo scorso anno il movimento pacifista italiano collassò.

Da un lato perché erano prevalse tendenze burocratiche

e per così dire parastatali, subalterne alle trame governative;

e soprattutto era prevalso un atteggiamento pusillanime e colluso

di fronte alla protervia degli stragisti: occorreva fermare

la guerra, ed invece ci si limitava alle lamentazioni ed alle

sommesse richieste agli assassini che erano troppo indaffarati

alle loro opere di bassa macelleria per trovare il tempo di

ascoltare i queruli e garbati signori in attesa nelle anticamere.

Occorreva lazione diretta nonviolenta, occorreva un movimento

nonviolento di massa che andasse a fermare materialmente i decolli

dei bombardieri (un tentativo in questa direzione lo facemmo

ad Aviano con lazione diretta nonviolenta delle mongolfiere

per la pace, di cui su "A" si è già

scritto). Dallaltro perché erano presenti nel movimento

che si opponeva alla guerra, ed emersero in modo flagrante e

dirompente, ambiguità profonde sulla violenza: ma la

violenza è sempre larma dei ricchi, è sempre

lo strumento degli oppressori, è sempre la legittimazione

del forte rispetto al debole, allo sfruttato, alloppresso,

al denegato. La violenza non porta alla liberazione, ma a nuovi

potenti e nuove oppressioni.

Così questanno, accogliendo un invito di Pietro Pinna,

il primo obiettore di coscienza in Italia, i movimenti nonviolenti

hanno chiamato a marciare non le organizzazioni ma le singole

persone, e le hanno chiamate a marciare non genericamente per

la pace, ma specificamente per la nonviolenza. Quella nonviolenza

che è lotta la più intransigente contro tutte

le violenze, contro tutte le ingiustizie; quella nonviolenza

che è rivoluzione aperta che afferma la dignità

di ogni essere umano e la solidarietà di tutti gli esseri

umani contro il male e la morte.

Questa scelta per la nonviolenza ha segnato quindi anche una

novità profonda rispetto alle marce "per la pace"

degli ultimi venti anni, ricollegandosi direttamente ed intimamente

alla prima marcia Perugia-Assisi, quella promossa da Capitini

il 24 settembre 1961. Ed è stata una esperienza forte:

con più momenti di riflessione cui hanno dato voce, tra

altri, persone come Mao Valpiana, Angelo Cavagna, Alberto L

Abate, Beppe Marasso, Sandro Canestrini, Alex Zanotelli: alcune

delle figure più belle dellantimilitarismo intransigente,

della solidarietà concreta, della lotta in cui si paga

di persona, della condivisione della sorte dei più oppressi,

della rivoluzione dal basso (della "omnicrazia" avrebbe

detto Capitini: "il potere di tutti").

La marcia è unassemblea itinerante: per incontrarci

e riflettere insieme, per illimpidire posizioni e definire lotte

e ricerche; essa non finisce ad Assisi: da Assisi comincia.

La nonviolenza è una rivoluzione in cammino.

Per saperne di più: "Azione nonviolenta", 37123

Verona, via Spagna 8, tel. 045/8009803, e-mail:azionenonviolenta@sis.it

http://www.unimondo.org/azionenonviolenta

Peppe Sini

Peppe Sini

nbawac@tin.it

Operai da morire

Operai da morire

Sabato 16 settembre si è svolto a Genova il convegno

OPERAIO DA MORIRE (morti in fabbrica e fabbriche di morte) organizzato

da MEDICINA DEMOCRATICA1.

Si è trattato di unimportante occasione per fare il

punto sullo stato delle politiche di prevenzione degli incidenti

e delle malattie da lavoro e, in generale, da produzione, sulla

legislazione che regola la materia, sulle iniziative di parte

operaia contro le fabbriche di morte.

Erano presenti più di cento lavoratori di decine di fabbriche

e di aziende fra le tante, troppe, coinvolte da questordine

di problemi e si è avuto modo di raccogliere informazioni

e scambiarsi valutazioni di grande interesse.

Cercherò di segnalare quelle che mi sembrano essere le

questioni più importanti fra quelle sollevate rimandando

agli atti del convegno per una copiosa massa di informazioni

di carattere particolare che sono state raccolte.

Come era perfettamente prevedibile, ma è bene ribadirlo,

le promesse che il governo di centro sinistra ha fatto, nel

momento del suo insediamento, per quel che riguarda la prevenzione

degli infortuni e delle malattie da lavoro, sono state disattese

e la mortalità e nocività da lavoro hanno continuato

a crescere negli ultimi anni. Regolarmente, quando vengono pubblicati

sui giornali articoli, non troppo evidenti ed estesi, sui morti

ed infortuni da lavoro, veniamo informati del crescere di questo

aspetto del quotidiano svilupparsi della contraddizione tra

lavoro e capitale.

Un fattore importante per laggravarsi della situazione è

stata la precarizzazione del lavoro, precarizzazione che, spostando

i rapporti di forza a favore del padrone, rende sostanzialmente

inefficace la legislazione a tutela del lavoratore. Infatti

un operaio o un impiegato con posti a rischio di licenziamento

sono indotti a non utilizzare nemmeno la limitata legislazione

attuale a propria tutela per il, ragionevole, timore di perdere

il posto di lavoro. Luniverso, poi, del lavoro grigio e di

quello nero, degli appalti e subappalti, sfugge ad ogni controllo

attendibile soprattutto per quel che riguarda gli infortuni

ma anche per i morti sul lavoro e, ancora di più, per

quelli da nocività sul lavoro. Non dobbiamo dimenticare

che molte morti da lavoro derivano dal contatto con sostanze

nocive che determinano la morte a distanza di anni con le evidenti

difficoltà di ottenere anche solo il riconoscimento delle

cause del decesso.

A maggior ragione questa considerazione vale per luniverso

del lavoro nero, degli immigrati, del lavoro autonomo eterodiretto

che sfugge ad ogni rilevazione. Non dobbiamo, poi, dimenticare

che migliaia di aziende italiane operano nei Balcani, in Romania

ed in altri paesi dellest e del sud del mondo dove mancano

anche le limitate garanzie che caratterizzano larea metropolitana

del capitalismo italiano.

La legislazione stessa è resa inefficace da diversi meccanismi

assolutamente non casuali:

a i costi della tutela

legale e di quella medica sono eccessivi per i lavoratori anche

in considerazione del fatto che non è sempre facile provare

in maniera certa le cause delle malattie e dei decessi, che

i periti di parte padronale sono aggressivi e competenti, che

i lavoratori hanno difficoltà ad affrontare cause che

durano, sin troppo sovente, anni. Anche sul terreno giuridico

la disparità di forze fra lavoratori ed imprese incide

pesantemente;

b il fatto che le

sanzioni contro le imprese sono inadeguate, quelle economiche

non sono un deterrente a fronte dei risparmi che ottengono non

investendo in sicurezza, quelle penali sono lievi e basta cambiare

ogni tanto i dirigenti direttamente responsabili della nocività

per rendere inefficace una pena che, consistendo in una condanna

con la condizionale, può essere subita dal singolo dirigente,

lautamente risarcito dallazienda, senza alcun effetto reale;

c le risorse poste

a disposizione delle amministrazioni che devono garantire la

sicurezza sul lavoro sono inadeguate e il coordinamento fra

queste amministrazioni spesso mancante o insufficiente;

d una serie di contratti

aziendali e categoriali, accettati dai sindacati di stato e

imposti con il ricatto della perdita di posti di lavoro se si

applica rigorosamente la normativa attuale, concedono alle imprese

un margine di manovra ancora maggiore rispetto a quello che

la legge prevede;

e le grandi imprese

responsabili del degrado dellambiente di lavoro e del territorio

investono importanti risorse per influenzare il ceto politico,

i media, la scuola, le amministrazioni, la comunità scientifica.

Sempre più e con crescente efficacia viene venduta limmagine

della fabbrica e dellufficio "postindustriali" ove

non vi sarebbero fatica, incidenti, logorio fisico e psichico

e che sarebbe perfettamente integrata nel territorio. La fabbrica

ecologica, insomma.

Siamo di fronte, evidentemente, ad una situazione difficile

anche per la caduta dellattenzione alla questione sociale.

La sinistra istituzionale, ma anche settori di quella che si

vuole antagonista e persino libertaria, ha rimosso lanalisi

concreta della condizione lavorativa, la definizione di precise

proposte e di un autonomo punto di vista sulla produzione e

sembra convinta che le donne e gli uomini che vivono la condizione

di salariato siano scomparsi o siano soggetti di una vaga produzione

immateriale.

Gli stessi dati empirici, la morte, la malattia, la mutilazione

di migliaia di lavoratori rimettono la questione sui piedi.

Il lavoro coinvolge i corpi e le menti, li piega al dispotismo

aziendale, fa di decine di milioni di persone forza lavoro,

merce da utilizzare secondo i criteri delleconomia. La lotta

contro la nocività, di conseguenza, è, in primo

luogo, lotta per affermare un autonomo punto di vista di classe

sul lavoro.

Gli assi di intervento individuati sono precisi:

a Porre al centro

il sapere non specialistico di chi vive la condizione salariata.

I lavoratori e le lavoratrici non sono "tecnici" della

nocività ma possiedono, collettivamente, una conoscenza

del ciclo produttivo, delle sue caratteristiche, dei suoi effetti.

Questo sapere collettivo è il punto di partenza di unazione

efficace contro la malattia, la mutilazione, la morte.

b Questo sapere va

coordinato e diffuso. La relazione diretta fra i collettivi

che si pongono su questo terreno è essenziale. Vanno

prodotte precise campagne di informazione sul lavoro così

come è realmente.

c Settori di tecnici

della malattia e del diritto sono disponibili ad impegnarsi

su questo terreno e da anni lo fanno con impegno generoso. Medici,

avvocati, ricercatori, docenti possono essere interlocutori

privilegiati per una campagna sulla sicurezza del lavoro. La

comunità scientifica, per fortuna, non è compatta.

Dobbiamo essere capaci di operare per spostarne settori consistenti

nella direzione della difesa degli interessi del lavoro salariato,

delle classi subalterne, della vivibilità del territorio.

d Le trasformazioni

dellorganizzazione del lavoro, il decentramento produttivo,

la precarizzazione, rendono necessaria una trasformazione delle

modalità stesse dellinchiesta e dellintervento. Allombra

della grande fabbrica è cresciuto un universo produttivo

che dobbiamo conoscere e, per conoscerlo, è necessaria

lazione quotidiana e la sperimentazione di nuove modalità

di intervento.

Mi sento di fare unultima considerazione, è sempre interessante

notare che quando persone seriamente interessate ad un problema

centrale per la società ne ragionano con passione e rigore,

molti elementi della critica libertaria allordine sociale dominante,

in generale, ed allillusione che vi possa essere uno stato

che opera a favore delle classi subalterne, in particolare,

appaiono in maniera chiara e netta come appare chiara lesigenza

di autonomia nellazione e nel progetto dei soggetti sociali

direttamente coinvolti nelle questioni che si affrontano.

Non si tratta di pretendere alcuna primogenitura ma ritengo

che sarebbe importante valorizzare ogni verifica empirica della

critica anarchica al potere e di costruire tutti i rapporti

che questa comunanza, anche parziale, di sensibilità

permette.

Un impegno importante al quale il convegno di Genova ha dato

un prezioso contributo.

Cosimo Scarinzi

Cosimo Scarinzi

1- Medicina Democratica, in questoccasione

ha fatto circolare il n. 128-131 della sua rivista dedicato

a unimportante inchiesta sul petrolchimico e montefibre di

Porto Marghera e un "Manuale Critico della legislazione

sui luoghi di lavoro" che si possono richiedere a Medicina

Democratica CP 81, 20100 Milano,tel.024984678

|