|

"Naturalmente gli Stati Uniti si

preparano a stabilire un regime fantoccio.

Io non ho bisogno che i propagandisti di Milosevic me lo dicano.

Ma oggi cè stata la più stupenda rivolta nella

recente storia di Belgrado! Oltre al fatto che un regime dittatoriale

è stato rovesciato!

Non cè più nessun fottuto governo nel centro

di Belgrado. Le strade sono liberate, i poliziotti si sono arresi

o sono stati disarmati, molte persone si autogovernano.

Le automobili più costose sono state usate per costruire

barricate in tutta la città, metà delle attività

economiche sono in sciopero, gli sbirri hanno preso le più

stupende botte, uffici e negozi dei ricchi sono stati assaltati

e sfasciati e la fottuta TV, fortezza della televisione di stato,

è stata distrutta e bruciata! La stessa fottuta stazione

TV che mi è sempre stata sui nervi fin da quando ero

una bambina, ma non avevo mai potuto farci nulla (tranne lanciargli

qualche porcheria quando ne avevo loccasione). Ora finalmente

non cè più nessuna fottuta televisione di stato!

Se queste non sono ragioni per essere felici, io non so quali

altre possano esserlo! Io so che questa situazione non potrà

durare a lungo, ma sono completamente felice finché ci

sarà. E spero che sapremo mandar via il prossimo regime

democratico allo stesso modo, ma in minor tempo!"

Queste parole immediate, prive di elaborazione letteraria, lanciate

sulla lista a-infos da Mihaela, una giovane anarchica serba,

riassumono in un rapido accecante flash lo spirito della rivolta

che a Belgrado ha portato alla fine del regime di Milosevic.

In esse traspare la chiara consapevolezza della fragilità

del momento di grazia che descrivono ma anche la gioia nel constatare

che le insurrezioni popolari possono vincere, che non sono solo

un retaggio di passati certo mitici ma ormai inattingibili.

Naturalmente sappiamo che il mancato intervento dellesercito,

le pesanti pressioni internazionali, hanno contato tanto quanto

lesasperazione di una popolazione stremata dalla guerra, dai

bombardamenti "umanitari" della NATO e dallembargo.

Ma quel che mi preme sottolineare è il riemergere di

un protagonismo di piazza in Europa.

É la piazza fisica nella quale si esprime la rivolta

e lo scontro contro i poteri costituiti ed è la piazza

virtuale nella quale si colloquia con il mondo intero. Rata,

un giovane anarcosindacalista serbo, studente universitario,

partecipa alla mobilitazione, organizza loccupazione delluniversità,

passa giornate intere senza dormire ma ogni giorno, puntualmente,

passa da casa per spedire in rete la cronaca sempre più

veloce degli avvenimenti. Sa di vivere uno dei rari momenti

in cui la storia accelera ma il coinvolgimento forte, anche

sul piano emozionale, non gli impedisce di aprire la sua finestra

sul mondo, di trasformare la storia in cronaca, la vita in narrazione.

In queste settimane (siamo ai primi di ottobre) molti tra coloro

che seguono lo sviluppo delle varie mobilitazioni internazionali

avranno vissuto un senso di partecipazione e vicinanza congiunto

ad una latente impressione di straniamento.

Ma quanto mi costi!

Ma quanto mi costi!

Facciamo un passo indietro e altrove. Passiamo da Belgrado

a Praga. Due capitali che assumono oggi un valore emblematico

perché entrambe nella parabola del postcomunismo di stato,

entrambe reduci dalla dissoluzione di unentità statuale

multietnica, entrambe al centro dellattenzione in questo primissimo

scorcio dautunno. Certo a Praga la fine del regime e la dissoluzione

della Cecoslovacchia non sono state accompagnate dalle guerre

feroci, dalle pulizie etniche che hanno segnato la regione balcanica,

ma le cronache delle ultime settimane ci offrono più

di uno spunto di riflessione. Una riflessione sullemergere

prepotente di unopinione pubblica internazionale e sul contestuale

organizzarsi di un apparato repressivo transnazionale assai

efficiente. Ma anche una riflessione sul sempre maggiore ruolo

dellinformazione, sia quella "autogestita" sia quella

degli stati e degli apparati di potere, nella costruzione di

un evento e nella sua "consumazione" simbolica.

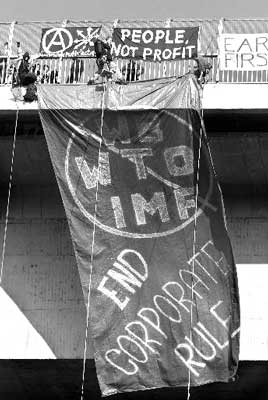

Ma torniamo a Praga. Il 26 settembre, è noto, vi si

è svolta una grande manifestazione internazionale contro

il vertice della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale.

Era uno degli appuntamenti chiave del movimento di controglobalizzazione

dopo Seattle, Davos, Washington, il MayDay, Melbourne. Anche

questa volta chi non era presente ha potuto seguire in tempo

reale gli avvenimenti tramite internet e con collegamenti diretti

attraverso una fitta rete di cellulari. Ho il sospetto che se

qualche cinico buontempone volesse fare un bilancio economico

di quella mobilitazione troverebbe in buona posizione, dopo

le spese legali, mediche e quelle per la retribuzione degli

straordinari a poliziotti e soldati, le bollette telefoniche

dei contestatori di mezzo mondo. Daltro canto quella dellinformazione

è stata una battaglia rovente tanto quanto quella combattuta

nelle strade della capitale ceca. Una battaglia senza esclusione

di colpi.

Se la rete delle reti è stata la piazza nella quale è

cresciuta e si è organizzata la manifestazione praghese,

i media "classici" - televisioni e carta stampata

- sono stati usati con perizia da avversari ormai consapevoli

di dover fronteggiare un movimento in crescita. Demonizzazione

del movimento nel periodo precedente il vertice da parte di

tutta la stampa e la TV ceca; prudenti dichiarazioni distensive

del presidente Havel, che nellapprossimarsi dellincontro,

invita in TV capitalisti e contestatori, ambientalisti e presidenti

di BM e FMI; definitiva criminalizzazione del movimento dopo

gli scontri di piazza. Dulcis in fundo: assoluto silenzio sulla

feroce repressione scatenata dalla polizia ceca nei giorni successivi:

gli arresti di massa, gli abusi, le violazioni dei diritti,

le molestie sessuali, le torture e le vere e proprie "sparizioni".

Ma la controinformazione entra subito in azione e le testimonianze

atroci di chi aveva sperimentato sulla propria pelle le galere

ceche rimbalzano veloci sulle varie consolle del pianeta: ovunque

si organizzano sit-in di protesta, occupazioni ed assedi delle

ambasciate.

Limportanza della narrazione dellevento eccede, sovrasta al

punto di oltrepassarlo, levento stesso. In quella che Rifkin

definisce "lera dellaccesso" linformazione svolge

un ruolo nevralgico non solo perché, classicamente, "orienta"

lopinione pubblica ma perché diviene fattore decisivo

non solo nella definizione delle regole del gioco ma nellaccesso

consentito o negato al gioco stesso.

A Seattle, invece

A Seattle, invece

Facciamo un altro passo indietro e altrove. Passiamo da Praga

a Seattle. Per quello che concerne le dinamiche di piazza le

due manifestazioni appaiono simili: organizzazione per gruppi

di affinità (a Praga addirittura fisicamente individuabili

nei tre colori dei cortei: il rosa, il giallo e il blu), tattiche

nonviolente e di resistenza passiva accanto a tattiche di attacco

diretto e talora violento, forte coinvolgimento internazionale,

lobbiettivo puntato sia sugli aspetti concreti che su quelli

simbolici della presenza di piazza, forte repressione statuale,

sia pure con gradi significativamente diversi quanto a intensità.

Sul piano dellinformazione lo scenario muta invece radicalmente.

A Seattle, nonostante la sorpresa ed alcune eclatanti sconfitte

di piazza, lapparato repressivo si mostra non meno efficiente

di quello schierato nella Repubblica ceca, ma la battaglia dellinformazione

è tutta a favore dei dimostranti. Persino Clinton arriva

a rilasciare dichiarazioni pubbliche in cui riconosce il valore

morale della protesta. Dopo Seattle le organizzazioni più

moderate vengono addirittura invitate a mandare rappresentanti

alle kermesse ufficiali dei vari organismi transnazionali: anche

il WEF (Word Economic Found), che è unorganizzazione

privata, si apre ai contestatori, si dice disponibile al dialogo,

sensibile alle istanze del movimento. A Praga invece abbiamo

visto come, a parte il patetico democraticismo di un presidente

ex oppositore, la guerra dellinformazione trovi ben preparati

i media di regime e su questo piano il movimento, pur assai

vivace in piazza, registra una sostanziale sconfitta. Una sconfitta

che su un piano dolorosamente concreto lascia briglia sciolta

allinasprirsi della repressione.

Credo sia tempo di bilanci. Ad un anno da Seattle, dopo i dubbi

risultati delle manifestazioni italiane contro Tebio a Genova

e contro lOCSE a Bologna, con gli occhi e le orecchie pieni

delle immagini ed i suoni provenienti da Praga e Belgrado e,

sullo sfondo, tragicamente, un conflitto "antico"

come quello in corso in Israele, sempre in bilico tra cronaca

e storia e tra realtà e spettacolo, vediamo crescere

nuovi movimenti nelle piazze, quelle virtuali e quelle materiali.

Oggi più che mai il saper fare deve coniugarsi ad un

narrare che sia azione, relazione, capacità di prefigurare

nuovi mondi.

Maria Matteo

Maria Matteo

|