Mujeres libres

Rivoluzionarie, ma in un mondo maschile

La guerra civile spagnola è un tema che mi appassiona

e che mi ha portato a vivere tanti anni in Spagna: ho letto

molto sull'argomento e spesso mi emoziono rivivendo la storia

di quegli anni. Ho avuto anche l'occasione di conoscere vari

personaggi che quella storia l'hanno vissuta in prima persona,

ma forse perchè ero troppo giovane e presa a scoprire

il mondo dell'anarchismo, non ho saputo approfittare per fare

loro delle interviste approfondite, ho più goduto della

loro compagnia. Bisogna dire che molti avevano già lasciato

testimonianza scritta della loro esperienza con delle memorie

ed è sempre difficile far ripetere una storia che è

già stata narrata.

Il

merito di trovare delle voci poco ascoltate e saperne valorizzare

il punto di vista è di Eulalia Vega con il libro Pioniere

e rivoluzionarie. Donne anarchiche in Spagna (1931-1975),

Zero in Condotta, Milano 2017, pp. 320, € 23,00: l'autrice

riesce a scavare nelle emozioni delle protagoniste e ad offrire

un quadro di quegli anni molto più completo di quello

che avevo finora. È molto diverso, oltre a conoscere

come sono andati i fatti, riuscire a capire anche come si sentivano

le persone in quel momento, come sono cambiate le relazioni

di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo e come, nonostante

quella situazione si trattasse di una novità, abbiano

saputo reagire con naturalezza ed entusiasmo. Il

merito di trovare delle voci poco ascoltate e saperne valorizzare

il punto di vista è di Eulalia Vega con il libro Pioniere

e rivoluzionarie. Donne anarchiche in Spagna (1931-1975),

Zero in Condotta, Milano 2017, pp. 320, € 23,00: l'autrice

riesce a scavare nelle emozioni delle protagoniste e ad offrire

un quadro di quegli anni molto più completo di quello

che avevo finora. È molto diverso, oltre a conoscere

come sono andati i fatti, riuscire a capire anche come si sentivano

le persone in quel momento, come sono cambiate le relazioni

di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo e come, nonostante

quella situazione si trattasse di una novità, abbiano

saputo reagire con naturalezza ed entusiasmo.

La volontà dell'autrice sta proprio nell'approfondire

le motivazioni che hanno in primo luogo avvicinato queste donne

all'anarchismo, dando poi spazio alle loro sensazioni e alla

loro crescita personale, senza fermarsi alla mera riproduzione

dei fatti. Ho trovato molto interessante anche la spiegazione

della metodologia: non basta utilizzare interviste per fare

storia orale; si parla invece di creare le proprie fonti in

funzione degli obiettivi della ricerca storica.

La scelta di seguire l'ordine cronologico ed inserire le testimonianze

poco a poco, ci permette di ricostruire un quadro completo:

le storie personali si trasformano in una vicenda corale; che

si sofferma non solo sulla storia delle donne, ma anche sulla

storia delle strutture anarchiche, di come si diffondevano gli

ideali (il peso di famiglia, amici, inquietudini personali...)

e delle diverse tendenze. Si mette a fuoco il momento della

presa di coscienza di ogni protagonista, che poi lentamente

alza lo sguardo e abbraccia la militanza con entusiasmo cercando

di far aprire gli occhi a più donne possibili.

Erano gli anni Trenta e con la Repubblica in Spagna si iniziava

a parlare di donne, voto e diritti. C'era una generazione di

donne, poche e molto colte, che aveva già preso la parola

e creato un precedente. Furono loro a preparare e ad appoggiare

le giovani che nel 35-36 riuscirono a dare vita ad una struttura

dedicata all'emancipazione delle donne. Non si consideravano

femministe, termine che ricordava le suffraggette, ma lavoravano

appunto per l'emancipazione della donna. È già

del 1934 un intervento di Lucía Sánchez Saornil

sulla rivista Solidaridad Obrera, con contributi quasi

esclusivamente maschili, che polemizzava sulle vite private

degli anarcosindacalisti denunciando come vigesse il patriarcato

anche tra le mura domestiche di chi voleva fare la rivoluzione.

Leggendo la storia con gli occhi degli uomini (come sempre)

sembra di capire che accettassero di buon grado la presenza

di qualche donna emancipata nel sindacato e negli atenei, ma

che non si chiedessero perché la loro compagna o le altre

non facessero altrettanto. Sembrano troppo impegnati nel portare

avanti la rivoluzione per accorgersi delle disuguaglianze dentro

casa loro, e mostrarono anche poco interesse quando le donne

cominciarono ad organizzarsi.

Fu proprio per contrastare questa assenza silenziosa che nasce

quasi contemporaneamente a Madrid e a Barcellona un gruppo femminile

con obiettivi simili: l'esigenza di accompagnare il processo

di emancipazione di ogni donna. È l'inizio di Mujeres

Libres, ramo femminile della CNT mai ufficialmente riconosciuto

come struttura indipendente.

Alcune donne anarchiche non consideravano necessaria un'organizzazione

esclusivamente femminile, come Federica Montseny, che comunque

parteciperà come oratrice e con scritti al movimento,

cogliendone l'importanza. Le poche donne cresciute senza subire

le forti differenze pedagogiche con cui si educavano i figli

dei diversi sessi (spesso in famiglie anarchiche), non trovavano

giusto dividere la militanza femminile da quella maschile; altre

credevano che se l'emancipazione non è fatta insieme

all'uomo non ha senso. Ma Mujeres Libres si proponeva

come una “palestra” per diventare forti prima di

confrontarsi con l'uomo, un gruppo in cui sentirsi libere di

parlare, esprimere le proprie opinioni e rafforzarle. A posteriori

possiamo dire che erano certo avanti per aver capito questa

necessità di consolidare l'autostima femminile e fornire

solide basi culturali alle ragazze prima di mandarle allo sbaraglio

in un mondo rivoluzionario sí, ma ancora prettamente

maschile.

Rispetto alle organizzazioni femminili comuniste e socialiste,

che si svilupparono negli stessi anni, l'originalità

di Mujeres Libres risiede nella lotta non solo al capitalismo

ma anche al patriarcato: portavano avanti un chiaro programma

per avere gli stessi diritti e non rimanere sempre “come

delle minorenni, adulte ma minorenni”.

L'autrice si sofferma sui cambiamenti nella vita quotidiana

di queste donne che dalla sfera privata si aprono a quella pubblica.

Con la rivoluzione cambiarono completamente gli orari (spesso

arrivarono ad avere delle libertà prima impensabili),

l'abbigliamento (uso dei cappelli da parte dei lavoratori, donne

con gonne pantalone oltre alle famose tute da lavoro), le relazioni

amorose: si parla del famoso amore libero, spesso frainteso,

ma inteso semplicemente come unione libera tra uomo e donna,

senza vincoli legali e basata sul consenso di entrambi. Si insiste

anche sull'educazione sessuale ed il controllo delle nascite

con la diffusione dei contraccettivi e la legalizazzione dell'aborto

nel 1936 in Spagna, tra i primi paesi in Europa.

Mujeres Libres organizzò formazioni completamente

gratuite per accedere ad un lavoro e inserirsi nella società;

in questo modo permettevano alle donne di essere indipendenti

economicamente oltre che di supplire ai ruoli lasciati liberi

dagli uomini al fronte. Le insegnanti erano quelle donne di

una generazione precedente che avevano potuto studiare e che

permisero a tutte le altre di imparare non solo contenuti ma

anche un modo libertario di affrontare la vita: professioniste

che misero a disposizione il loro sapere con trasporto ma con

grande umiltà.

Come spesso viene ricordato nel libro, le ragazze erano piene

di buona volontà, ma senza una base culturale non avrebbero

potuto arrivare lontano: i loro fratelli avevano studiato, uscivano

e frequentavano il sindacato mentre loro dovevano pulire ed

aiutare in casa.

Tra le attività organizzate da Mujeres Libres,

oltre a quelle culturali e di propaganda, troviamo i Liberatorios

de prostitución (offrivano una formazione alle prostitute

per poter svolgere un altro lavoro) ed il sostegno morale ai

soldati organizzando servizi di spedizione, lavanderia, ma anche

visite al fronte. In questo frangente non mancano gli equivoci

e chi mette loro le mani addosso o le critica per la futilità

del loro contributo, ma queste donne sanno sempre rispondere

brillantemente: affermano che il loro contributo è portare

avanti la rivoluzione nella retroguardia, fronte fondamentale

come la difesa della prima linea.

Proprio per questo coinvolgimento totale fanno quasi fatica

a rendersi conto dell'avvicinarsi della sconfitta; la solidarietà

continua ad essere il motore che le muove anche nell'esodo verso

la frontiera e i primi durissimi anni di esilio che non diminuiscono

assolutamente il loro impegno. La maggioranza di loro non vuole

lasciare il sud della Francia, e rifiuta l'esilio in America

vedendolo come un allontanarsi da tutto quello per cui avevano

lottato, rifiutano di arrendersi.

Un'ultima nota importante è la testimonianza di una donna

che visse il golpe militare in Andalusia, dove ebbe subito successo,

e in pochi giorni vide fucilare vari membri della sua famiglia

e poi visse gli angoscianti anni della guerra civil cercando

il modo di sopravvivere portando il marchio di “rossa”.

Mancava questo punto di vista, e quello che vissero queste donne

arriva dritto al fondo del cuore, come il frammento di una poesia

di una delle intervistate, che rende l'idea del sentimento che

provavano tanti anni dopo: “...Io sono/ la brace spenta

di un grande sogno./ Io sono/ una foglia staccata di uno splendido

albero./...”

Valeria Giacomoni

Louise Michel/

Una donna anarchica tra esilio e Comune

La vita di Louise Michel, le vicende tragiche ed esaltanti

della Comune di Parigi del 1871, si confondono nella memoria

di persone e popoli, tesi ancor oggi verso libertà ed

emancipazione umana, oltre e contro ogni confine. Per molti

Louise è anima della Comune, per taluni ne è addirittura

“ispiratrice”. Nella storia italiana l'esperienza

comunarda determina la diffusione dell'“Associazione Internazionale

dei lavoratori”, di quasi tutti i movimenti a orientamento

socialista, compreso quello anarchico. Immenso è il debito

verso il popolo di Parigi insorto, e verso Louise Michel, “quasi

sconosciuta in Italia, se non nella cultura anarchica”.

Sconcertante

è il vuoto in tal senso nella pubblicistica in lingua

italiana, salvo, ci sembra, due pubblicazioni ormai datate,

tratte dal suo scritto “La Commune”. Anche in campo

anarchico la produzione è scarsa, eccezion fatta per

una delle due opere citate, di alcune biografie tradotte dal

francese, e del volume “Louise Michel”, del gruppo

anarchico napoletano a lei intitolato. Sconcertante

è il vuoto in tal senso nella pubblicistica in lingua

italiana, salvo, ci sembra, due pubblicazioni ormai datate,

tratte dal suo scritto “La Commune”. Anche in campo

anarchico la produzione è scarsa, eccezion fatta per

una delle due opere citate, di alcune biografie tradotte dal

francese, e del volume “Louise Michel”, del gruppo

anarchico napoletano a lei intitolato.

L'opera antologica tratta dagli scritti di Louise Michel con

il curioso titolo è che il potere è maledetto

e per questo io sono anarchica (Anna Maria Farabbi, edizioni

Il Ponte, Firenze 2017, pp. 174), curata dalla studiosa e scrittrice

Anna Maria Farabbi, offre conoscenze e sostanziosi spunti a

studiosi e appassionati di storie “controcorrente”,

ed è valido stimolo per nuovi approfondimenti. L'opera

che qui presentiamo concorre in modo importante a colmare lo

sconcertante vuoto.

La curatrice, anche traduttrice, introduce il lavoro spiegandone

caratteristiche e motivazioni, disegnando nei tratti essenziali

la vita e la formazione dell'anarchica. Dall'opera emerge complessa

e completa la personalità della rivoluzionaria; anche

grazie alla mirata scelta dei brani e alla traduzione rispettosa

ed efficace.

Gli scritti, sono tratti dalla corrispondenza (notevole e intensa

quella con Victor Hugo); da documenti di tribunale; dai Memoires;

da La Commune, da Prise de possession; e da altri

scritti. Louise si adopera costantemente per sofferenti ed esclusi,

privandosi sovente del minimo indispensabile. Con la mente e

con il cuore produce azioni concrete, incitando alla rivolta.

“Femminista ante litteram” si batte insieme alle

donne, doppiamente oppresse, per la loro piena affermazione

come persone libere sfidando pregiudizi anche fra i compagni.

Non a caso lotta con le prostitute osteggiate nella loro volontà

di offrire il loro contributo alla lotta per la Comune. Sostiene

i Canachi in Nuova Caledonia, ritenuti selvaggi e antropofagi,

per lei ormai fratelli, nella lotta di liberazione dal dominio

coloniale.

Al ritorno dalla deportazione scende in strada con lavoratori

e disoccupati, affrontando repressione e galera; si reca in

Algeria contro il dominio coloniale. Il “potere maledetto”

e i suoi rappresentanti, sono per lei i maggiori responsabili

delle sofferenze, non solo umane. Si batte con il popolo contro

la violenza statale, sfidando spesso di persona alti esponenti

dell'autorità, dimostrando, come nel tentativo di eliminare

Thiers, di saper perfino uccidere con freddezza per la giusta

causa. Combatte sulle barricate; è fra le “petroleuse”

nel tentativo di fermare le armate di Versailles. Denominata

“vergine rossa, santa laica, la lupa assetata di sangue,

la buona Louise, la grande regina della luce”, è

mossa sempre da compassione, anche quando incita alla ribellione

e alla “presa di possesso” di ciò che è

necessario a dare dignità alla vita.

La rivoluzione per Louise non è solo quella esplosiva,

che tutto travolge; essa si realizza e si prepara giorno dopo

giorno con paziente intelligenza; come nell'attività

di “educatrice libertaria” attenta alle “inclinazioni”

personali e considerando bambine e bambini (insieme, non separati

come nella scuola statale di allora) soggetti attivi al centro

dell'azione educativa. Pone fiducia nella scienza umanizzata,

volta ad alleviare sofferenze, a favorire pari e massime opportunità

a tutti, anche ai cosiddetti malati di mente o ai “criminali”,

formulando lei stessa proposte. Si rivela donna di scienza,

studiosa delle culture indigene e delle forme di vita nella

terra dei Canachi.

È atea. La natura non è realtà esterna

o separata: donne, uomini, ogni particolare ne sono parte integrante.

È contro tutte le guerre. Si schiera in difesa degli

animali anch'essi vittime dell'oppressione. Scopre di essere

anarchica grazie a Nathalie Lemel, discorrendo con lei durante

la navigazione da deportata verso la Nuova Caledonia.

Louise è non solo persona forte nella sua azione, è

anche donna dai sentimenti teneri e profondi verso tutti, eccezion

fatta per gli oppressori. Difende perfino l'uomo che con gesto

folle tenta di ucciderla. Rivolge nelle lettere parole affettuose

ai nonni, ai compagni e alle compagne di lotta, a Victor Hugo,

a Tehophile Ferré e soprattutto alla madre, che torna

sempre nei suoi pensieri anche in momenti estremi.

La rivoluzione anarchica voluta da Louise Michel comprende ogni

aspetto della vita e dell'essere, senza esclusioni.

Il libro offre al lettore pagine interessanti e “istruttive”;

sempre appassionanti e di sorprendente attualità.

Antonio Pedone

Atti di un convegno/

Il prisma dell'anarchismo

Il

libro L'anarchismo italiano. Storia e storiografia (a

cura di Giampietro Berti e Carlo De Maria, Biblion Edizioni,

Milano 2016, pg. 595, € 35,00) consiste nella messa a punto

storiografica e bibliografica dell'anarchismo italiano degli

ultimi 50 anni. Il libro, che è cronologicamente e metodologicamente

successivo al Seminario pubblico (2013) “La storiografia

dell'anarchismo italiano dal 1945 ad oggi” ed al correlato

Convegno nazionale (2014), ne estende i temi dibattuti in quegli

eventi. Le iniziative, che sono state promosse dall'Archivio

Famiglia Berneri-Aurelio Chessa e dalla Biblioteca Panizzi di

Reggio Emilia, con il concerto di studiosi che in questi anni

si sono dedicati alla storia dell'anarchismo, hanno costituito

un importante terreno di confronto tra le diverse letture ed

interpretazioni, che in sede storiografica vengono date alla

sua presenza nella società e nel contesto politico. Il

libro L'anarchismo italiano. Storia e storiografia (a

cura di Giampietro Berti e Carlo De Maria, Biblion Edizioni,

Milano 2016, pg. 595, € 35,00) consiste nella messa a punto

storiografica e bibliografica dell'anarchismo italiano degli

ultimi 50 anni. Il libro, che è cronologicamente e metodologicamente

successivo al Seminario pubblico (2013) “La storiografia

dell'anarchismo italiano dal 1945 ad oggi” ed al correlato

Convegno nazionale (2014), ne estende i temi dibattuti in quegli

eventi. Le iniziative, che sono state promosse dall'Archivio

Famiglia Berneri-Aurelio Chessa e dalla Biblioteca Panizzi di

Reggio Emilia, con il concerto di studiosi che in questi anni

si sono dedicati alla storia dell'anarchismo, hanno costituito

un importante terreno di confronto tra le diverse letture ed

interpretazioni, che in sede storiografica vengono date alla

sua presenza nella società e nel contesto politico.

Sarebbe riduttivo considerare il libro come una macrorecensione

di quasi la totalità di ciò che è stato

pubblicato sull'anarchismo italiano dal 1945 in avanti. I diversi

autori che si sono incaricati di illustrare le sezioni tematiche,

non si sono limitati a redarre delle schede bibliografiche sugli

argomenti di loro competenza, ma hanno approfondito i temi e

le vicende che hanno attraversto le assai numerose pubblicazioni

recuperate dall'oblio delle biblioteche e dagli archivi e dalla

rete editoriale attuale, inquadrandole nelle gradi ripartizioni

che compongono il libro.

Esse sono così articolate: le interpretazioni, le biografie

e le generazioni, gli insediamenti territoriali e l'internazionalizzazione,

l'esilio e le comunità italiane all'estero, l'ecologia

e il neo-anarchismo, l'arte e la letteratura, gli strumenti,

i repertori e le fonti.

Le interpretazioni confrontano tra di loro le storie generali

dell'anarchismo e mettono in evidenza come ciascun autore, che

si è cimentato nel tentativo di racchiudere in una interpretazione

generale fatti e vicende di un movimento complesso e variegato,

sebbene abbia fatto opera pregevole scolpendo i principi che

lo caratterizzano, non sia riuscito a dire una parola definitiva

e conclusiva su una teoria sociale e politica in perenne rinnovamento.

Poiché gli anarchici sono donne ed uomini in carne ed

ossa, il cui destino oltre ad essere determinato dall'idea è

condizionato dal tempo storico nel quale hanno la ventura di

vivere, le biografie sviluppano il tema del vissuto, al fine

di meglio comprendere sia le militanti e i militanti presi in

esame sia il tempo storico con il quale questi si sono confrontati.

In tale parte i biografati sono scansionati secondo le fasi

storico-politiche che il Paese ha attraversato nel secondo Ottocento

ed in età moderna. Da quando la I Internazionale venne

fondata ed, ancora prima, da quando una parte del Risorgimento,

con Carlo Pisacane ed altri seguaci di Mazzini e di Garibaldi,

che sarebbero diventati internazionalisti, pose a base delle

sue tesi l'esigenza della giustizia sociale, fino all'anarchismo

ecologico ed al neoanarchismo.

Se ho trovato alcune biografie intense, altre le ho trovate

meno vicine alle figure studiate, ma nel complesso tutte sono

sostenute da notevole ricerca storica e molte indicano linee

di ulteriore ricerca per la realizzazione storiografica di un

quadro più completo del mondo anarchico. Affinchè

a stagliarsi sul palcoscenico della storia non siano soltanto

le figure di prima grandezza, ma anche compagni di più

modesta levatura, ma di sentire uguale alle predette figure,

come indicato dallo spirito del Dizionario Biografico degli

anarchici italiani. Se le biografie non possono sostituire la

lettura diretta di quanto hanno scritto i biografati, per quanti

vogliono approfondire il loro pensiero, esse sono molto utili

per avere una traccia di lettura, grazie alla quale districarsi

in un panorama editoriale più attento alla vendita che

non alla ricostruzione del pensiero anarchico dei biografati.

Gli insediamenti territoriali e l'internazionalizzazione entrano

nel merito del movimento anarchico come soggetto politico, con

gli altti e bassi che ne hanno caratterizzato le vicende. A

partire dalla predicazione del Bakuninismo in Spagna di Fanelli,

dal cui incontro con Anselmo Lorenzo e con gli altri militanti

sarebbero state poste le basi per la nascita successiva della

CNT, passando attraverso il complicato rapporto con il Giolittismo

e la svolta libertaria promossa soprattutto da Luigi Fabbri

e Pietro Gori, attraversando il fascismo e la Resistenza, per

giungere alle problematiche nuove che la nascita della Repubblica

pose al movimento organizzato.

Se finora gli studi sull'esilio sono stati soprattutto effettuati

sulla diaspora degli anarchici in Francia, durante il periodo

fascista, nella parte dedicata all'esilio ed alle comunità

italiane all'estero, si apprezza un radicale spostamento assiologico

degli studi sull'esilio degli anarchici ed anche del significato

che viene dato all'esilio. Sono descritte le ricerche che nel

mondo anglossasone sono state effettuate e che sono in corso

sugli anarchici emigrati in Inghilterra e negli Stati Uniti,

ossia sul loro ruolo nell Paese di accoglienza, nella formazione

della coscienza di classe e nello sviluppo della cultura dei

lavoratori. All'esilio, pur personalmente doloroso, viene conferito

il significato positivo che gli deriva dalla crescita culturale

e relazionale che produce nel Paese di accoglienza. Spesso Pietro

Gori viene ricordato nell'ambito della sua opera, all'interno

di una rete di solidarietà dell'emigrazione diffusa in

Europa ed in America del Nord e del Sud, che gli storici dedicati

a queste specifiche ricerche stanno tentando di far riemergere

dal passato.

Con la storiografia sulla presenza dell'anarchismo in Brasile

viene confermato che sempre di più la storia degli anarchici

viene scritta da studiosi non necessariamente anarchici.

La parte relativa all'ecologia ed al neo-anarchismo fanno rientrare

il lettore in periodi più vicini all'attualità

quotidiana. È una parte breve che è stata trattata

nell'editoria di movimento ampiamente, ma che nel libro non

è sfortunamente sviluppata.

I molteplici rapporti tra arte, letteratura, attività

politica ed anarchismo sono descritti nella penultima parte

del libro con viva sensibilità. Attraverso una completa

rassegna bibliografica emerge dal passato l'attenzione che il

movimento ha dedicato all'arte.

Attenzione verosimilmente misconosciuta sul piano cosciente

di come si rappresentano gli anarchici a se stessi, come viene

dimostrato da questo libro, prevalentemente impostato sulla

storia e la storiografia politica. Dalla lettura delle diverse

esperienze narrate dagli autori, scaturisce un anarchismo meno

appesantito dalle inevitabili problematiche relazionali proprie

del movimento a confronto con le forze sindacali e politiche.

Questa declinazione dell'anarchismo, che spazia dalla presenza

degli anarchici nel futurismo e negli altri ismi che hanno segnato

la scena artistica del secolo scorso, all'urbanistica ed all'architettura

autogestibile, racconta anche “quindici anni di agitazione

cuturale” attraverso la Rivista ApARTE.

Strumenti, Repertori e Fonti, a chiusura del libro, svolge una

rassegna critica delle monografie che sono state pubblicate

dall'immediato secondo dopoguerra. In questa parte è

sottolineata l'importanza del libro scritto da Pier Carlo Masini

nel 1969 “Storia degi anarchici italiani da Bakunin

a Malatesta”, degli Atti del Convegno promosso dalla

Fondazione Einaudi, sempre nel 1969, “Anarchici ed

anarchia nel mondo contemporaneo”, al quale partecipò

il compianto Gino Cerrito con analisi accurate. Viene anche

affermato che i libri dei primi storici dell'anarchismo, anarchici

militanti degli anni 70 ed il rinnovamento della storiografia

marxista, (fra cui Della Peruta e altri) hanno contribuito a

ridare dignità e spessore storico al movimento anarchico

nella storia d'Italia.

Come si conservano e si valorizzano le fonti per la storia dell'anarchismo

e come la Biblioteca di Nanterre sia stata e sia tuttora fondamentale

per le ricerche della storia dell'anarchismo e dell'esilio degi

anarchici in Francia durante il fascismo, sono gli ulteriori

interventi della parte conclusiva del libro. All'interno di

una riflessione sullo sviluppo davvero notevole che si è

avuto recentemente in campo accademico nella storia dell'anarchismo,

viene formulata la domanda se questo sviluppo sia dovuto alla

scarsa incidenza dell'anarchismo sul piano sociale.

Non vi è dubbio che i libri come il presente, non siano

una lettura di immediata utilità per vivere, dalla prospettiva

ideale che ci è propria, la vita quotidiana; ma li ritengo

essere fondamentali per contribuire alla formazione della coscienza

di sé.

Enrico Calandri

Sì, viaggiare/

C'era una volta l'Eden

Oggi è giornalista e inviato speciale in molte parti

del mondo, agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso

Emanuele Giordana era tra quei tanti giovani che sognarono e

misero in atto il “grande viaggio”, quello verso

Oriente, che durava mesi, da cui si tornava smagriti, diversi,

a volte anche profondamente cambiati. La meta era lontana: India,

Nepal, Afghanistan. Era molto lontana perchè si viaggiava

senza aereo, senza carte di credito, i cellulari non esistevano

e nemmeno i bed and breakfast, c'erano uffici del telegrafo

scassati, fermo posta, ostelli, pochi traveller's cheque

in tasca e in agguato malattie gastrointestinali. Qualcuno partiva

con utilitarie poco utili su quei lunghi percorsi, i più

fortunati avevano il pulmino Volkswagen, per tutti c'erano autobus,

treni, autostop e il tempo del viaggio faceva assumere al tempo

un altro ritmo.

Sembrava

una specie di migrazione giovanile, ma non era in cerca di fortuna.

Per alcuni era un viaggio interiore, individuale e collettivo,

alla ricerca di spiritualità, allargamento della coscienza

e della conoscenza, a cui hashish e altre sostanze contribuivano

non poco. Per quasi tutti era reazione alla famiglia, alla vita

materialistica, competitiva e violenta che si conduceva in Occidente. Sembrava

una specie di migrazione giovanile, ma non era in cerca di fortuna.

Per alcuni era un viaggio interiore, individuale e collettivo,

alla ricerca di spiritualità, allargamento della coscienza

e della conoscenza, a cui hashish e altre sostanze contribuivano

non poco. Per quasi tutti era reazione alla famiglia, alla vita

materialistica, competitiva e violenta che si conduceva in Occidente.

Cosa ci muovesse, allora, alla volta dell'Eden, non saprei

dire: una specie di febbre il cui batterio originario –

covato sottopelle dall'epopea dei grandi viaggiatori –

veniva forse da lontano o era magari appena nato, si sarebbe

detto allora, con i pidocchi che allignavano nelle nostre folte

capigliature. Quella febbre era il sintomo di una malattia che

attraversava tutta l'Europa e l'intero mondo occidentale che,

dagli anni Sessanta in avanti, aveva incominciato a fremere,

scalpitare, ribellarsi. E se ci sembrava giusto ribellarsi (...)

ci sembrava anche giusto liberarci di tutti quegli orpelli (li

chiamavamo allora marxianamente 'sovrastrutture') che potevano

frenare il nostro desiderio rivoluzionario di cambiare il mondo:

famiglia, matrimonio, fabbrica e sacrestia.

Giordana ritrova un diario di quel viaggio fatto da ragazzo,

un quadernino pieno di appunti meticolosi, e parte da lì,

dalla memoria che tutte quelle note evocano; ricorda, racconta,

riflette col senno di poi e dei molti altri viaggi fatti in

seguito negli stessi luoghi. C'è il passato col suo grande

sogno e le sue tragedie, l'attualità coi sogni infranti

e nuove necessità, c'è il tempo, trascorso nel

mezzo, che ha operato trasformazioni e cambiamenti, nei luoghi

e nelle persone.

Sto parlando di Viaggio all'eden – Da Milano a Kathmandu

(Laterza, Bari 2017, pp. 138, € 16,00). Se chi lo leggerà

a quell'epoca viveva a Milano e aveva più o meno vent'anni

come me, anche se quel viaggio non l'ha mai fatto - a partire

poi erano soprattutto i maschi, perchè la cultura di

allora rendeva tutto più difficile a noi femmine, compreso

viaggiare - ritroverà tra le pagine luoghi, atmosfere

e persone conosciute un tempo, in un'ondata di ricordi giovanili.

Per chi ha vent'anni oggi invece può essere interessante

conoscere quel modo di stare nel tempo e vivere i luoghi, quel

modo di intendere i viaggi e le relazioni; non dico per far

lo stesso, che nulla mai si ripete uguale, ma per pensarci,

per pensare al proprio stare nel mondo e scegliere come orientarsi.

Da Milano il viaggio verso l'Eden partiva dalla Stazione centrale

in direzione Trieste per poi attraversare la Jugoslavia, allora

unita e titina. Quindi Salonicco, dove – se a corto di

soldi – si poteva vendere sangue, e Istanbul, la porta

d'Oriente. Dopo c'erano l'Iran dello Scià, con il suo

oppio legalizzato, fino a Mashhad, Afghanistan, e poi Kabul

allora città libera, aperta, con dischi di jazz e cinema

internazionali. Fino a raggiungere l'India, New e Old Delhi,

Benares; per qualcuno la tappa era Goa, altri proseguivano fino

a Kathmandu, capitale del Nepal, con la “Freak Street”

delle fumerie d'oppio legali, all'ombra del favoloso palazzo

reale.

Immagini, ricordi e aneddoti fanno da sottofondo a una riflessione

che, partendo da lì e da allora, guarda all'oggi attraverso

i quarant'anni passati. Non c'è più niente di

uguale e il cambiamento spesso non è stato in meglio,

compreso i viaggiatori che oggi a Kathmandu ci arrivano in poche

ore con tariffe low-cost tutto compreso e a far cosa

non si sa.

Allora erano gli anni a seguito del '68, quelli della “politica”

ma anche di tante altre suggestioni: c'erano le rivolte americane,

i figli dei fiori e naturalmente anche le droghe i cui santoni

spiegavano come fossero una via per allargare la coscienza,

per guardarsi dentro, per liberare il mondo dalle catene non

solo della fabbrica, ma da quelle che ci imprigionavano nella

vita quotidiana. Perchè ognuno potesse risvegliarsi e

finalmente liberarsi dal proprio ego. E non si partiva solo

dall'Italia, sulla strada i ragazzi arrivavano da tutto l'Occidente,

inseguendo un mito probabilmente iniziato con la decolonizzazione

dell'India e i metodi nonviolenti con cui Gandhi ebbe ragione

dell'imperialismo inglese; la suggestione era quella delle filosofie

indiane e alludeva a un percorso di liberazione che richiedeva

di “mettersi in viaggio”.

Arriva un'epoca nella vita nella quale si tirano le fila del

tempo che abbiamo attraversato cercando di legarle al presente

in una maniera che restituisca il senso di una vita vissuta.

Emanuele Giordana dopo quel primo viaggio non ha più

smesso di partire e forse fu proprio quell'inizio a influenzare

così fortemente la sua esistenza. Diventato giornalista

esperto in questioni geopolitiche riguardanti quell'area del

mondo, dal 2016 è presidente di un'associazione per la

ricerca e il sostegno della società civile afgana.

Col suo libro oggi, a noi, restituisce la possibilità

di fare un altro viaggio, quello a ritroso, sospeso tra presente

e passato, consapevolezza e incoscienza, stupore e soprattutto

curiosità. Un viaggio che, mentre leggiamo, invita a

porsi più di una domanda su come sono andate e su come

vanno le cose, ma soprattutto su dove è andato a finire

quel desiderio giovanile di essere migliori e poter modificare

la realtà, quali sono le strade che ha preso.

Silvia Papi

Anarchici/

Tra Pietro Gori e Bob Dylan

Bisogna dialogare con le “Sentinelle perdute”,

con chi ha “il futuro al posto del viso”; bisogna

ricercare la contaminazione per “dilatare il proprio sguardo

sul passato”.  L'imperativo

categorico è: indagare l'uomo nella vita di tutti i giorni.

Nel pantheon dell'autore di questo denso volume c'è Tomas

Tranströmer, premio Nobel della letteratura e poeta del

silenzio. Ma ci sono anche Charles Baudelaire, Pietro Gori,

Robert Zimmerman (alias Bob Dylan) e Patti Smith. E tutti vanno

“a braccetto”. Questo nuovo libro di Maurizio Antonioli

(Un'ardua gioconda utopia. Il «prometeo liberato»,

simboli e miti degli anarchici tra '800 e '900, BFS Edizioni,

Pisa 2017, pp. 158+ ill., € 16,00), che raccoglie in massima

parte contributi pregressi rielaborati e qualcosa di inedito,

si distingue per una particolarità: tutti i saggi che

lo compongono hanno a che vedere con storie di singole persone

ma, ovviamente, non si tratta di biografie stricto sensu.

Nel caso però l'elemento biografico funge da strumento

per ricostruire l'immaginario collettivo. L'imperativo

categorico è: indagare l'uomo nella vita di tutti i giorni.

Nel pantheon dell'autore di questo denso volume c'è Tomas

Tranströmer, premio Nobel della letteratura e poeta del

silenzio. Ma ci sono anche Charles Baudelaire, Pietro Gori,

Robert Zimmerman (alias Bob Dylan) e Patti Smith. E tutti vanno

“a braccetto”. Questo nuovo libro di Maurizio Antonioli

(Un'ardua gioconda utopia. Il «prometeo liberato»,

simboli e miti degli anarchici tra '800 e '900, BFS Edizioni,

Pisa 2017, pp. 158+ ill., € 16,00), che raccoglie in massima

parte contributi pregressi rielaborati e qualcosa di inedito,

si distingue per una particolarità: tutti i saggi che

lo compongono hanno a che vedere con storie di singole persone

ma, ovviamente, non si tratta di biografie stricto sensu.

Nel caso però l'elemento biografico funge da strumento

per ricostruire l'immaginario collettivo.

Sul piano euristico e dell'approccio metodologico Antonioli

prosegue sul filo di un suo antico discorso che, nel tempo,

si è sempre più affinato e sistematicamente palesato

nelle sue opere. L'utopia, il “prometeo liberato”

ed altri miti e simboli connotano l'analisi delle vicende otto-novecentesche

dell'anarchismo e le restituiscono ad una narrazione intensa

e profonda. Sono queste fra l'altro categorie di acquisizione

abbastanza recente nella storiografia sull'età contemporanea,

che ci consentono visuali inaspettate attraverso un'indagine

interdisciplinare, che ci fanno non solo “zoomare”

sulle vite “minuscole” dei senza storia, ma che

ci fanno anche intravedere le mille reti di relazione che vi

sottendono. Insomma non si deve solo descrivere ma anche interpretare

(ma per interpretare occorre prima conoscere). Esegesi sull'universo

libertario così come si è palesato dai gorghi

della modernità, questo non è un “libro

sui libri”, ma la risultante di una lunga personale esperienza

di ricerca, fatta in prima persona e direttamente sulle fonti

(con una particolare attenzione per quelle “imperfette”).

Antonioli, con garbo ma non senza ironia e sarcasmo, si toglie

anche qualche sassolino dalle scarpe. Nella prefazione rivolge

critiche circostanziate a chi scrive di anarchismo “per

infernali e detestabili meccanismi universitari”, a chi

pubblica avulsi medaglioni biografici tipo Selezione del Reader's

Digest, a chi propone storie locali e ignora l'approccio translocale

e transnazionale, a chi si butta sul genere sintesi che sembra

vada tanto di moda.

”...vorrei tuttavia segnalare la caducità di lavori

di sintesi, che non assolvono né una funzione efficacemente

divulgativa, per la quale occorrono un editore importante, doti

di scrittura non comuni e la capacità intuitiva di cogliere

il momento, né utilizzano criteri interpretativi innovativi.

Qualcuno è riuscito a farlo in passato, ma era il 1969,

l'editore era Rizzoli e il nostro amico era una penna fine...”

(p. 13).

Sono otto i saggi che compongono l'insieme della pubblicazione

e c'è un unico fil rouge, che poi è scritto nel

titolo e nel sottotitolo del libro. Nel menu: “Un simbolo

grande e luminoso”. Gli anarchici italiani e l'agitazione

pro Ferrer 1906-1907; Umberto e Bresci. Mito regale e damnatio

del regicida; “Banditi senza tregua / andrem di terra

in terra”. Le vite degli altri: anarchici lombardi ed

emigrazioni tra Otto e Novecento; Alla ricerca dello pseudonimo

perduto; “Libertà dolce sorella”. La nascita

del mito di Pietro Gori; Il teatro sociale di Pietro Gori; Carlo

Della Giacoma e Pietro Gori; Il giudizio di Michels sugli anarchici.

Parlando di Sessantotto – tema che esula dalla specifica

trattazione di questo volume (ma che tuttavia vi si può

connettere attraverso anche il vissuto esperienziale dei lettori

meno giovani) – Jean Maitron, insigne storico francese,

affermava: “La pensée anarchiste traditionnelle

inspire la révolte des jeunes en ce qu'elle a d'essentiel,

son esprit plus que ses thèses...”.

Proprio sul peso e l'entità di questo esprit riferito

ai tempi lunghi della storia anarchica scrive Antonioli: “L'anarchismo

di lingua italiana è stato un movimento politico e sociale

che, con le sue personalità ed esperienze, ha profondamente

caratterizzato l'età classica della storia del movimento

operaio e socialista. Ma come è stato possibile il suo

radicamento in importanti settori del proletariato italiano?

Si può rileggerne la storia non tanto attraverso l'adesione

a un preciso programma politico, ma individuando una molteplicità

di personaggi, simboli e vettori che hanno caratterizzato la

sua immagine collettiva? È possibile dare un'interpretazione

della fortuna e del declino del movimento libertario a partire

dall'analisi di alcuni personaggi ed eventi che hanno sicuramente

alimentato l'immaginario sociale libertario, favorendo quel

processo collettivo di rielaborazione del proprio pensiero e

della propria storia che ha portato all'interpretazione della

realtà in termini mitologici?...” (quarta di copertina)

Ebbene l'autore, interrogando i due secoli dell'anarchismo con

il medesimo piglio e sulla medesima questione posta da Maitron,

ha dato un risposta plausibile in questo libro.

Giorgio Sacchetti

A come Africa/

E come anarchia

Questo testo (Sam Mbah e I.E. Igariwey, Anarchismo in Africa.

Storia, movimenti e prospettive, edizioni Immanenza, Napoli

2017, pp. 240, € 25,00) è interessante sia per la

proposta originale, il testo di Mbah e Igariwey del 1997, sia

per le riflessioni su questo incluse nell'edizione italiana

(la nota dell'editore della prima edizione inglese, la prefazione

all'edizione spagnola, un'intervista di Mbah e la postfazione

di Casciano), offrendo spunti di riflessione polifonici che

aggiungono complessità al testo originario.

Il

principale merito dell'opera, a mio avviso, è di farci

riflettere sulla genealogia culturalmente specifica delle riflessioni

anarchiche e di farle dialogare con forme di organizzazione

che partono da storie e concezioni distanti da quelle sviluppate

nel Nord-Atlantico e da lì diffuse su scala globale. Il

principale merito dell'opera, a mio avviso, è di farci

riflettere sulla genealogia culturalmente specifica delle riflessioni

anarchiche e di farle dialogare con forme di organizzazione

che partono da storie e concezioni distanti da quelle sviluppate

nel Nord-Atlantico e da lì diffuse su scala globale.

Il testo inizia con un riassunto della storia e delle proposte

anarchiche, non discostandosi troppo dalle ricostruzioni, dalle

citazioni e dagli autori noti alla tradizione europea. La parte

più interessante è l'applicazione degli ideali

anarchici alla realtà africana con un'analisi di lungo

periodo su quello che gli autori chiamano il “comunalismo”

precoloniale africano; l'instaurazione del colonialismo e del

capitalismo; una discussione della proposta dei governi socialisti

africani, con una evidente simpatia per la proposta teorica

di alcuni di questi, sebbene gli autori ne ammettano il fallimento

pratico; le lotte sindacali, soprattutto quelle degli anni Ottanta

e Novanta in cui gli autori individuano strumenti e obiettivi

anarchici, intesi principalmente nella richiesta di sovranità

e autonomia delle comunità.

Gli autori sostengono che le potenzialità di un radicamento

dell'anarchismo in Africa, da scovare in un “comunalismo”

effettivamente praticato e non spazzato via completamente dallo

Stato e dal Capitale, apparentemente non germogliano ma, a loro

avviso, rimangono latenti nella forma di valori culturali diffusi

che potrebbero riproporsi con forza per innescare un cammino

emancipatorio in un contesto di etnicismi violenti, regimi militari,

corruzione, sfruttamento e devastazione ecologica.

La preziosa postfazione di Casciano ridimensiona l'applicabilità

delle proposte di Mbah. Da un lato il tentativo di proiettare

sull'intero continente un'etica anarchica, riproposta in termini

di “comunalismo” è problematica: gli autori

oscillano tra un'applicazione circoscritta del “comunalismo”

ad alcune società acefale ad una sua erronea estensione

indiscriminata, fino a farlo diventare tratto specifico di una

cultura continentale. Dall'altro, la tesi degli autori per cui

“le società comunaliste [africane] erano e sono,

per loro stessa natura, in larga misura autogestite, egualitarie

e repubblicane” (p. 65) è difficilmente sostenibile;

se è vero che erano in buona parte comunità autonome

in termini economici e, in alcuni casi politici, l'autonomia

ha spesso lasciato ampio spazio alla gerarchia (di genere, età,

schiavista) anche nelle società “tradizionali”.

L'Africa, quella sotto il Sahara e a nord del Sud-Africa, è

probabilmente il continente che ha avuto nella storia recente

minori riferimenti espliciti alla genealogia anarchica. Ovvero

sono rare, se non rarissime le forme di attivismo, produzione

intellettuale, strutture organizzative che si rifanno esplicitamente

all'anarchia.

Eppure l'Africa è stato anche un continente che, grazie

ad una estensione tardiva o incompleta dello Stato moderno,

rispetto ad altre regioni, ha mantenuto vive fino ad un passato

non troppo distante pratiche parziali di autogestione comunitaria

in quelli che Graeber definisce “spazi interstiziali”.

Il libro di Mbah e i commenti che lo accompagnano sono un prezioso

inizio per riflettere sulla forza delle pratiche culturali “comunaliste”,

in che contesti si siano diffuse e perché abbiano mantenuto,

in quasi tutti i casi, con l'eccezione delle società

di caccia e raccolta, una combinazione tra autonomia e dipendenza,

tra partecipazione ed esclusione, tra egualitarismo e gerarchia.

Questa dialettica africana può nutrire riflessioni feconde

in grado, tra l'altro, di promuovere la coscienza che l'anarchismo

della genealogia nord-Atlantica è un anarchismo e non

l'Anarchismo e che il dialogo con altre traiettorie politico-culturali

offre sempre ottimi spunti per ripensarsi.

Vedere nella diversità di pratiche e nozioni semplicemente

traiettorie sbagliate, impure, immature e da ripudiare, ci condanna

a accontentarci delle nostre fragili certezze.

Stefano Boni

Agricoltura e alimentazione/

Il pianeta delle aziende-locusta

I signori del cibo. Viaggio nell'industria alimentare che

sta distruggendo il pianeta, di Stefano Liberti (Minimum

Fax, Milano 2016, pg. 327, € 19,00), è un'inchiesta

globale che indaga e denuncia gli effetti sociali, ambientali

e culturali dell'industrializzazione dell'agricoltura e della

mercificazione del cibo. Seguendo la filiera di quattro delle

principali “materie prime” alimentari (la carne

di maiale, la soia, il tonno, il pomodoro) Liberti ci accompagna

a visitare gli allevamenti e i mattatoi delle principali multinazionali

della carne; le sterminate piantagioni di soia OGM del Mato

Grosso brasiliano; i mega-pescherecci oceanici per la cattura

e la lavorazione del tonno; la Tomatoland cinese dove

- sotto il rigido controllo dell'esercito - viene prodotto un

terzo del concentrato di pomodoro mondiale; le fabbriche dismesse

e i mercati di strada del Ghana; la Puglia delle baraccopoli

e del caporalato.

Come

il precedente reportage di Liberti, Land Grabbing.

Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo (Minimum

Fax, Milano 2011, pg. 248, € 13,00), di cui rappresenta

l'ideale continuazione, anche questo libro è rigoroso,

ben documentato e di facile lettura. L'autore si basa su informazioni

raccolte di prima mano e sulla conoscenza approfondita della

letteratura prodotta su questi temi da università e organizzazioni

non governative di tutto il mondo per mostrarci come “l'inedita

alleanza tra grandi gruppi alimentari e fondi finanziari ha

portato allo sviluppo di quelle che definisco aziende-locusta:

gruppi interessati a produrre su larga scala al minor costo

possibile, che stabiliscono con l'ambiente un rapporto puramente

estrattivo e sfruttano le risorse in modo intensivo, fino al

loro totale dissipamento. Esaurite le capacità di un

luogo, passano oltre, proprio come uno sciame di locuste”.

Tutto questo - ci spiega l'autore - non sarebbe possibile senza

la complicità dei governi locali e delle istituzioni

internazionali (Fondo monetario, Banca mondiale, Organizzazione

mondiale del commercio) che - attraverso i cosiddetti “trattati

di libero scambio” - hanno creato il contesto politico

e normativo in cui le aziende-locusta (Cargill, Monsanto, Shanghui...)

possono agire indisturbate e prosperare. Come

il precedente reportage di Liberti, Land Grabbing.

Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo (Minimum

Fax, Milano 2011, pg. 248, € 13,00), di cui rappresenta

l'ideale continuazione, anche questo libro è rigoroso,

ben documentato e di facile lettura. L'autore si basa su informazioni

raccolte di prima mano e sulla conoscenza approfondita della

letteratura prodotta su questi temi da università e organizzazioni

non governative di tutto il mondo per mostrarci come “l'inedita

alleanza tra grandi gruppi alimentari e fondi finanziari ha

portato allo sviluppo di quelle che definisco aziende-locusta:

gruppi interessati a produrre su larga scala al minor costo

possibile, che stabiliscono con l'ambiente un rapporto puramente

estrattivo e sfruttano le risorse in modo intensivo, fino al

loro totale dissipamento. Esaurite le capacità di un

luogo, passano oltre, proprio come uno sciame di locuste”.

Tutto questo - ci spiega l'autore - non sarebbe possibile senza

la complicità dei governi locali e delle istituzioni

internazionali (Fondo monetario, Banca mondiale, Organizzazione

mondiale del commercio) che - attraverso i cosiddetti “trattati

di libero scambio” - hanno creato il contesto politico

e normativo in cui le aziende-locusta (Cargill, Monsanto, Shanghui...)

possono agire indisturbate e prosperare.

Principali vittime di questo colossale processo di espropriazione

e devastazione sono le comunità locali: contadini e pescatori

costretti a lasciare la propria terra e il proprio tradizionale

sistema di vita per trasformarsi in braccianti o operai al servizio

dei “signori del cibo”, ad emigrare verso gli slums

delle megalopoli o a tentare la fortuna (e rischiare la vita)

nel lungo viaggio verso i paesi ricchi del Nord del pianeta.

Ma vittime sono anche i “consumatori poveri” di

tutto il mondo, indotti a nutrirsi di “cibo spazzatura”

sempre più standardizzato, prodotto industrialmente con

l'aggiunta di sostanze chimiche pericolose per la salute.

Questo di Liberti è dunque un eccellente libro-inchiesta,

che ha il merito di suscitare - senza retorica ma con la sola

forza dei fatti - l'indignazione del lettore.

Mi permetto però di segnalarne una lacuna nell'analisi

ed un limite politico. La lacuna è costituita dal fatto

che - curiosamente - Liberti trascura il ruolo che hanno nella

produzione e nel commercio globale del cibo le centrali d'acquisto

delle grandi catene di supermercati e di fast food (Walmart,

Carrefour, Tesco, McDonald's, Burger King...). Come ha raccontato

in modo brillante Christophe Brusset (Siete pazzi a mangiarlo!,

Piemme 2016, pg. 277, € 17,00) esse rappresentano infatti

per le aziende-locusta un alleato imprescindibile nella ossessiva

ricerca del profitto attraverso la compressione dei costi di

produzione a scapito della qualità.

Il limite è invece di carattere politico. Liberti liquida

a mio parere un po' troppo frettolosamente, definendola “una

specie di anacronismo romantico”, l'idea di “sovranità

alimentare basata sull' agricoltura contadina” elaborata

e praticata da La Via Campesina*.

Avrebbe invece dovuto considerare che, per quanto possa sembrare

strano, l'agricoltura contadina - famigliare, di comunità,

cooperativa, prioritariamente orientata alla produzione di cibo

per l'autoconsumo e la vendita diretta nei mercati locali -

nutre ancora oggi circa il 70% della popolazione mondiale, e

quindi non costituisce affatto un fenomeno marginale o residuale.

Come ha riconosciuto Silvia Pérez-Vitoria nel suo appassionato

Manifesto per un XXI secolo contadino (Jaca Book, Milano

2016, pg. 128, € 18,00) il paradigma della sovranità

alimentare ha inoltre rappresentato in questi ultimi venti anni

una “concreta utopia”, saldamente ancorata nel presente

e proiettata nel futuro, capace di aggregare e mobilitare in

tutto il mondo coloro che si oppongono al modello di agricoltura

industriale propugnato dalle multinazionali dell'agrobusiness.

Grazie anche alla forza di questa utopia La Via Campesina

è diventato il più radicato e rispettato movimento

trasnazionale di base, attivamente impegnato a contrastare -

sia sul piano locale che su quello globale - le aziende-locusta

e le loro politiche predatorie. Per questo le sue pratiche e

le sue lotte - che puntano a riportare il controllo della terra,

dell'acqua, delle sementi, dei saperi e dei beni comuni nelle

mani delle comunità locali - avrebbero meritato di essere

presentate in modo più approfondito e con maggiore simpatia.

Ivan Bettini

* La Via Campesina è una

rete internazionale che raggruppa circa 200 milioni di agricoltori,

contadini senza terra, donne rurali, pescatori e comunità

indigene appartenenti a 164 organizzazioni locali di 79 paesi

di Africa, America, Asia e Europa. La sovranità alimentare

è il diritto dei popoli a produrre con metodi ecologicamente

sostenibili (agroecologia) il cibo sano e culturalmente appropriato

di cui hanno bisogno, e quindi il diritto a determinare autonomamente

i propri sistemi agricoli e alimentari (www.viacampesina.org).

Situazionismo/

Il sogno “tecnologico” si è fatto incubo

Per la felicità dei cultori della nanogalassia situazionista,

mai sazi dei contributi di quel manipolo di tenaci miscelatori

che per un paio di decenni provarono a rivitalizzare la tradizione

delle avanguardie artistico-filosofico-rivoluzionarie europee,

questa traduzione rende disponibile alcuni brevi scritti di

Constant Nieuwenhuys che hanno per oggetto la sua creatura prediletta:

New Babylon (New Babylon. La città nomade,

Nautilus, Torino 2017, pp. 60, € 4,00).

Nieuwenhuys

viene ricordato in particolare per essere stato tra i fondatori

del CoBrA, effimero ma influente gruppo di eclettici

pittori che nel 1948 si era proposto come Internazionale degli

Artisti sperimentali, più che per il suo transito nell'Internazionale

Situazionista di Guy Debord. I suoi interessi nel campo dell'urbanistica

vennero illuminati dalla lettura dell'Homo ludens del

connazionale Johan Huizinga, capace di dare nuova luce all'idea

di futura convivenza nelle libere metropoli che lo sviluppo

tecnologico renderà possibili, una nuova civiltà

basata sulla naturale propensione al gioco e all'imprevisto

propria della specie umana. Nieuwenhuys

viene ricordato in particolare per essere stato tra i fondatori

del CoBrA, effimero ma influente gruppo di eclettici

pittori che nel 1948 si era proposto come Internazionale degli

Artisti sperimentali, più che per il suo transito nell'Internazionale

Situazionista di Guy Debord. I suoi interessi nel campo dell'urbanistica

vennero illuminati dalla lettura dell'Homo ludens del

connazionale Johan Huizinga, capace di dare nuova luce all'idea

di futura convivenza nelle libere metropoli che lo sviluppo

tecnologico renderà possibili, una nuova civiltà

basata sulla naturale propensione al gioco e all'imprevisto

propria della specie umana.

Constant (come viene comunemente chiamato, aggirando l'ostico

cognome) forse ancor più degli altri situazionisti aveva

infatti una fiducia pressoché illimitata nelle potenzialità

che si sarebbero dispiegate con la fine della schiavitù

del lavoro dovuta all'automazione e nelle possibilità

di realizzare architetture instabilmente e meravigliosamente

ludiche. Per oltre un decennio si dedicò instancabilmente

a creare modellini che anticipassero la New Babylon del futuro,

sempre precisando che solo i neobabilonesi saranno i veri creatori

dell'abitare nella società ludica che sostituirà

la società utilitaristica, vale a dire quella basata

sullo sfruttamento della capacità dell'essere umano di

lavorare. È significativo come l'autore definisse utilitaristici

tanto il capitalismo moderno quanto lo Stato socialista (ai

tempi ben saldo con Russia e Cina in cabina di comando), mentre

la sua Nuova Babilonia per realizzarsi avrebbe avuto bisogno

di un mondo senza classi, dove il lavoro produttivo fosse completamente

automatizzato, i mezzi di produzione socializzati e capaci di

procurare a ognuno i beni adeguati. In conseguenza di ciò

la minoranza avrebbe cessato di esercitare il suo potere sulla

maggioranza così da attuare quello che Nieuwenhuys definisce

con parole cristalline “il regno marxista della libertà”.

Oggi queste parole fanno quasi tenerezza, ma in quegli anni

i poveri artisti comunisti, costretti a barcamenarsi tra folle

osannanti a Chrušcev, Brežnev o Mao Zedong, e al tempo

stesso consapevoli che ognuno di quegli avveduti leader avrebbe

mostrato loro “il regno marxista” da una prospettiva

schiettamente siberiana, qualcosa dovevano pur inventarsi. E

Constant si giocò le sue carte senza risparmio d'inventiva.

New Babylon non avrà frontiere e la sua umanità

fluttuerà tra i settori che costituiranno i gangli vitali,

le unità base di una rete modulare, sospesi su pilastri

alti venti metri, con la rete stradale al livello del suolo.

I settori saranno grandi strutture, da 100.000 metri quadrati

in su, incorporanti spazi orizzontali sovrapposti e collegati,

facilmente modificabili perché costituiti da materiali

leggeri, smontabili e riutilizzabili, prevedendo dunque standardizzazione

della produzione e normalizzazione dei moduli (vi assicuro che

non sto recensendo per sbaglio un catalogo dell'Ikea, sono tutte

espressioni dell'autore); la luce del sole sarà di trascurabile

importanza, tutto all'interno del settore verrà illuminato

artificialmente e climatizzato a seconda dei gusti. L'importante

sarà che i neobabilonesi possano cambiare sempre ogni

cosa in un atto creativo ludico e sociale al tempo stesso, visto

che nella dinamica delle interazioni ogni azione perde il suo

carattere individuale, come viene adeguatamente illustrato nella

concisa scrittura del nostro futurbanista.

La lettura di queste pagine è sorprendente in quanto

Nieuwenhuys nel suo sforzo immaginativo anticipa soluzioni che

si dispiegheranno negli anni successivi, solo che invece di

andare a costituire quell'auspicato labirinto dinamico di libertà

creativa, tutto “impermanenza” e trasformazione

giocosa, divengono un moltiplicatore di precaria alienazione.

Dell'utopia post-futurista di Constant resta una specie di ghigno

cariato, il sogno tecnologico sboccia in un concreto incubo

di metropoli modulari che si sfasciano ancor prima che si finisca

di costruirle, in una frenetica costruzione perpetua che di

ludens conserva veramente poco.

Giuseppe Aiello

Cibo/

Quando l'attore principale è la fame

Con una prefazione di Vittorio Sgorbi (gag che Trerè

porta anche nel suo cabaret), il poeta ed attore Andrea Trerè

ci offre questo agile volumetto (Cibi tempestosi. Da Dante

Alighieri ad Aldo Fabrizi, Edizioni Ics Fectori Art, Modigliana

- FC - 2016, pp. 35, € 5,00) che rivisita famosi brani

di prosa e di poesia italiana in chiave gastro-politica. “Mi

sedetti dalla parte del Porto perché tutti gli altri

liquori erano già stati scolati”, la parafrasi

brechtiana sottolinea l'avventura parodistica in un universo

umano in cui la fame è l'attrice principale.

Tante scene teatrali dettate da un allegro stomaco vuoto,

sfrontato e senza colpa, oppure affumicate in ambienti nei quali

l'avidità allupata agisce senza mai saziarsi, come nel

Quinto canto dell'Inferno dantesco. Dante è invece correttamente

citato a fine volume col suo “Poscia più che il

dolor, poté il digiuno” sul conte Ugolino, un finale

che sottolinea l'ingovernabilità della fame.

Abbiamo però, per celebrare la ricchezza del rapporto

col cibo come fondamentale risorsa umana, poesia pura come quella

leopardiana (“...e questa sfoglia, che da tanta parte

dell'ultimo vassoio, lo sguardo esclude...”), rilievi

animalisti (“Verrà l'arrosto, e avrà i tuoi

occhi”), e non manca il “gatto libero magnator”

nella parodia di Trilussa o il dialogo con una contessa trasformata

in cuoca, da Palazzeschi. Termina la maratona culinaria la parodia

di Fabrizi, con una visione di classe estremamente attuale nell'epoca

del cibo spazzatura e delle Chef parade, il poeta ci ricorda

che: “l'italiano, escluso il proletario, mangia tre volte

più del necessario”.

Il libretto, con copertina di Patrizia Diamante, può

essere richiesto ad Andrea Trerè, andreyesfor4@libero.it.

Francesca Palazzi Arduini

Meglio le donne?/

No, il problema è il potere

L'unico modo che abbiamo per verificare un'ipotesi storica

è quella di scrutare il passato e analizzare gli eventi.

Come sono andate le cose? Quale teoria si è rivelata

corretta?

Per

quanto riguarda la verifica dell'idea – presente già

nella prima ondata di femminismo e mai completamente tramontata

– che le donne al potere possano dimostrarsi figure più

positive rispetto agli uomini, questo metodo non sembra tornarci

molto utile. Certo, negli ultimi due secoli, qualche donna in

posti di potere c'è anche stata (vi ricordate Margaret

Thatcher?), ma il campione statistico risulterebbe troppo limitato

per riuscire a verificare una tesi che riguarda la condotta

di metà della popolazione mondiale. Per

quanto riguarda la verifica dell'idea – presente già

nella prima ondata di femminismo e mai completamente tramontata

– che le donne al potere possano dimostrarsi figure più

positive rispetto agli uomini, questo metodo non sembra tornarci

molto utile. Certo, negli ultimi due secoli, qualche donna in

posti di potere c'è anche stata (vi ricordate Margaret

Thatcher?), ma il campione statistico risulterebbe troppo limitato

per riuscire a verificare una tesi che riguarda la condotta

di metà della popolazione mondiale.

Ma allora, se in questo caso guardare indietro non è

abbastanza, come proseguire? A venirci in aiuto è la

scrittrice Naomi Alderman, che nel suo ultimo libro (Ragazze

elettriche, Nottetempo, Milano 2017, pp. 446, € 20,00)

immagina un futuro in cui le donne – capaci di emanare

scariche di energia elettrica – sono in grado di imporsi

sugli uomini, dapprima fisicamente e poi socialmente. In mancanza

di fatti storici reali, questa distopia ci fornisce un modo

alternativo di testare la nostra ipotesi di partenza. Alderman

offre infatti la possibilità di vedere finalmente all'opera

quella presa di potere delle donne che ancora alcune frange

del femminismo mainstream identificano come obiettivo

principale delle loro lotte. Nel futuro da lei immaginato, la

piramide della gerarchia non vacilla e la struttura rimane invariata.

A cambiare è solo il genere di chi occupa il vertice.

Così, dove prima c'era un uomo, ora c'è una donna.

Dunque cosa ci mostra Alderman? È vero che il potere

declinato al femminile sia meglio di quello maschile? No. E

il motivo è il potere stesso. Le anarchiche e gli anarchici

lo affermano da più di un secolo e mezzo: il problema

sta nel dominio, non in chi lo esercita. Le anarco-femministe,

poi, hanno sempre condotto battaglie contro chi proponeva l'idea

che l'emancipazione femminile fosse una semplice scalata verso

la vetta della società.

La prefigurazione fatta da Alderman potrebbe aiutare a rendere

ancora più chiaro ciò che le femministe anarchiche

affermano da sempre. Le donne non dovrebbero combattere una

battaglia tra i sessi per contendersi le posizioni sociali più

privilegiate. Al contrario, uomini e donne farebbero meglio

ad unire le forze, concentrandosi sulle cause di diseguaglianza

e ingiustizia – fra tutti, la struttura gerarchica della

società – e abbatterle insieme.

Nonostante il messaggio di Alderman sembri chiaro fin dall'inizio,

nei giorni che sono seguiti alla pubblicazione ho letto e ascoltato

diverse interpretazioni. Addirittura, ad una presentazione del

libro cui ho assistito, alcune scrittrici e giornaliste si dicevano

“galvanizzate” (sic!) dalle azioni delle protagoniste.

La forza che dimostravano era la forza di tutte le donne, così

mirabile e ispiratrice in un momento storico come il nostro

fatto di violenza di genere e di abusi. Ma il libro racconta

della crudeltà di una dittatrice di un paese dell'est

Europa, succeduta al marito defunto; dell'assoluta mancanza

di etica e di moralità di una donna a capo di un'organizzazione

criminale, al comando dopo aver scalzato padre e fratelli; del

lavaggio del cervello messo in atto dalla fondatrice di una

nuova religione, incentrata su un dio donna, divenuta presto

fenomeno di massa internazionale. Forse la scelta del titolo

italiano (Ragazze elettriche) diverso dall'originale

(The power) ha contribuito a fare un po' perdere di vista

il cuore del discorso di Alderman: la critica al potere, non

importa se esercitato dalle donne o dagli uomini.

Carlotta Pedrazzini

Chiesa e nazismo/

Amore a prima vista

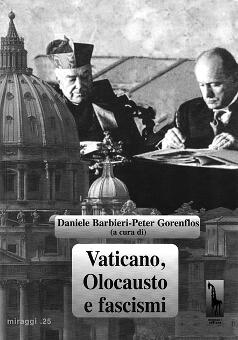

Vaticano

Olocausto e fascismi a cura di Daniele Barbieri e Peter

Gorenflos (Massari Editore, Bolsena – Vt - 2017, pp.208,

€ 20,00) è un proseguimento-ampliamento di un libro

storicamente importante Con Dio e con i fascisti di Karlheinz

Deschner (tradotto in italiano con decenni di ritardo) con materiali

di varia natura: in primo luogo dai contributi scritti per l'omonimo

convegno romano con l'analisi di aspetti psicologici, sociali

e culturali legati al nazifascismo (tre dei quali non riconducibili

all'Olocausto: religione come nevrosi, l'oppressione della donna

e la libertà di propaganda per l'ateismo). Compaiono

poi ricerche specifiche sulle aree geografiche in cui si è

verificata una collaborazione tra Chiesa e nazifascismo, come

il Paese Basco all'epoca di Franco, la Francia di Vichy e un

riferimento a storie più recenti di complicità

vaticana con regimi dittatoriali, come nell'Argentina di Videla

e dei Desaparecidos. Vaticano

Olocausto e fascismi a cura di Daniele Barbieri e Peter

Gorenflos (Massari Editore, Bolsena – Vt - 2017, pp.208,

€ 20,00) è un proseguimento-ampliamento di un libro

storicamente importante Con Dio e con i fascisti di Karlheinz

Deschner (tradotto in italiano con decenni di ritardo) con materiali

di varia natura: in primo luogo dai contributi scritti per l'omonimo

convegno romano con l'analisi di aspetti psicologici, sociali

e culturali legati al nazifascismo (tre dei quali non riconducibili

all'Olocausto: religione come nevrosi, l'oppressione della donna

e la libertà di propaganda per l'ateismo). Compaiono

poi ricerche specifiche sulle aree geografiche in cui si è

verificata una collaborazione tra Chiesa e nazifascismo, come

il Paese Basco all'epoca di Franco, la Francia di Vichy e un

riferimento a storie più recenti di complicità

vaticana con regimi dittatoriali, come nell'Argentina di Videla

e dei Desaparecidos.

Nel trattato Con Dio e con i fascisti, Deschner ricordava

che l'appoggio del papa al fascismo italiano fu già chiaro

nei giorni della marcia su Roma, quando il Vaticano esortò

le proprie gerarchie a non identificarsi con il Partito Cattolico

che all'epoca era avverso ai fascisti. Inoltre Deschner documentava

che anche il successore di Pio XII coprì la politica

collaborazionista di Papa Pacelli verso Hitler, Mussolini e

Francisco Franco.

Dunque sono molte ragioni per diffondere il vecchio testo di

Deschner ma anche per ampliare il discorso come fa Vaticano,

Olocausto e fascismi. Infatti grazie alla massiccia opera

di disinformazione compiuta dai media e da intellettuali compiacenti,

cresce il numero di persone convinte che la Chiesa cattolica

si sarebbe opposta se non al fascismo, almeno al nazismo, cercando

di salvare il maggior numero di ebrei. “È una leggenda

che però va prendendo piede quanto più ci si allontana

da quegli avvenimenti e vengono meno i testimoni diretti delle

responsabilità vaticane”, scrive Daniele Barbieri.

Il Vaticano sostenne Hitler ma dopo il 1945 – mentre in

silenzio favoriva la fuga di molti gerarchi nazisti –

iniziò a sostenere di essersi opposto al nazismo, riappropriandosi

della memoria di quei pochi religiosi che veramente si schierarono

contro Hitler, pagando anche con la vita, e che erano stati

abbandonati dalle gerarchie nazionali e vaticane.

Non è solo necessario ristabilire la verità storica,

ma anche il diritto della Chiesa e di ogni altra religione istituzionalizzata

di avere una sorta di immunità per negare la trasparenza

degli eventi. Ogni tanto il Vaticano sostiene che sta per aprire

tutti i suoi archivi contenenti materiali e documenti sulla

Seconda Guerra Mondiale, ma poi non lo fa. E anche la Chiesa

argentina annuncia che renderà accessibili gli archivi

riguardanti gli anni della dittatura militare, ma per ora non

lo ha fatto.

Intanto lo Ior è sempre complice nel finanziare le guerre

nel mondo. La pedofilia viene tuttora nascosta e difesa. Il

Vaticano continua a difendere e ampliare i suoi privilegi giuridici

e materiali.

Non si vedono fatti concreti che facciano pensare a un reale

pentimento della Chiesa per le complicità del passato

con il nazifascismo e con i tanti regimi dittatoriali. Come

rammenta Peter Gorenflos, l'altro curatore del libro, “Gli

industriali, i banchieri e i grandi proprietari terrieri avevano

paura di una guerra civile e di una presa del potere da parte

della classe operaia, secondo il modello sovietico. Per questa

ragione sostennero Hitler sia finanziariamente che con la stampa

e la propaganda, dal momento che Hitler aveva esplicitamente

dichiarato di essere pronto a eliminare i socialisti, i comunisti

e anche i liberali con l'uso della violenza”.

Laura Tussi

|