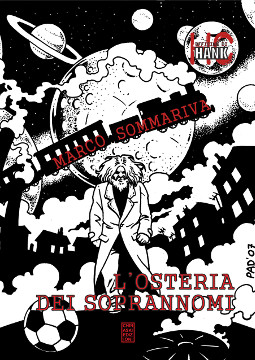

L'osteria dei soprannomi

Per

passare attraverso questo libro e arrivare alla fine non ci

si può accontentare di una lettura superficiale. Neanche

questa volta: i libri di Marco Sommariva, già lo sapevo,

non sono roba da portarsi in borsa in spiaggia, né buoni

per passare un'ora buca al caffè. Serve un certo impegno.

È come se tra le righe che raccontano le storie fossero

scritte altre storie, un po' nascoste, un po' che vengono a

galla. Serve una certa attenzione. Serve un certo rispetto,

se vogliamo. Questo è un po' un caso a parte: certo l'autore

è lo stesso, riconoscibilissimo con quel modo tutto suo

di parlarti. Eppure questo libro è un mondo completamente

a parte rispetto al mucchio di cose che di Marco ho già

letto. È quello più sofferto e difficile. È

quello più meditato, come non accorgersi del grande lavoro

di scavo e rifinitura. Ed è quello che somiglia decisamente

meno al resto. Per dirne una, è molto meno racconto e

molto più trascrizioni di dialoghi, che durano pagine

e pagine lasciando poco posto alle fantasie personali di chi

legge. È più facile farsi entrare in testa questa

storia non tanto figurandosela come possa accadere giusto qui

fuori di casa nel mondo reale, quanto in uno spazio teatrale

o come fosse un film, o un qualchecosa che viene più

facile immaginare dentro un televisore. Altra differenza, secondo

me importante, è che qui dentro non sono stato capace

di trovare della musica. Quella musica che, pur se in forme

diverse, ha sempre caratterizzato fortemente tutte le storie

di Marco che ho letto finora. Qua no. “L'osteria dei soprannomi”

(ed. Chinaski, 15 euro) è per buona parte fatto di silenzi,

e attraverso questi silenzi trasuda una parte importante della

storia, quella “vera”, quella che dà il nome

al libro. Silenzio in forma di episodi brevi che a un certo

punto finiscono e lasciano mezza pagina vuota, per ricominciare

daccapo appena a una ditata di distanza. Silenzio in forma di

pagine scritte poco, giusto due righe, una citazione, una manciata

di parole prese da altre bocche, messe lì in alto a guardare

giù tutto il resto del foglio rimasto in bianco. Silenzio,

soprattutto, in forma di puntini di sospensione messi tra una

frase e l'altra, come se la storia si interrompesse un attimo

a guardarsi intorno e cercare parole in testa, o a cercare respiro,

a cercare un po' ossigeno in mezzo all'aria avvelenata. Silenzi

come aggiustamenti del ritmo, oppure come indecisioni, come

disorientamento. Per

passare attraverso questo libro e arrivare alla fine non ci

si può accontentare di una lettura superficiale. Neanche

questa volta: i libri di Marco Sommariva, già lo sapevo,

non sono roba da portarsi in borsa in spiaggia, né buoni

per passare un'ora buca al caffè. Serve un certo impegno.

È come se tra le righe che raccontano le storie fossero

scritte altre storie, un po' nascoste, un po' che vengono a

galla. Serve una certa attenzione. Serve un certo rispetto,

se vogliamo. Questo è un po' un caso a parte: certo l'autore

è lo stesso, riconoscibilissimo con quel modo tutto suo

di parlarti. Eppure questo libro è un mondo completamente

a parte rispetto al mucchio di cose che di Marco ho già

letto. È quello più sofferto e difficile. È

quello più meditato, come non accorgersi del grande lavoro

di scavo e rifinitura. Ed è quello che somiglia decisamente

meno al resto. Per dirne una, è molto meno racconto e

molto più trascrizioni di dialoghi, che durano pagine

e pagine lasciando poco posto alle fantasie personali di chi

legge. È più facile farsi entrare in testa questa

storia non tanto figurandosela come possa accadere giusto qui

fuori di casa nel mondo reale, quanto in uno spazio teatrale

o come fosse un film, o un qualchecosa che viene più

facile immaginare dentro un televisore. Altra differenza, secondo

me importante, è che qui dentro non sono stato capace

di trovare della musica. Quella musica che, pur se in forme

diverse, ha sempre caratterizzato fortemente tutte le storie

di Marco che ho letto finora. Qua no. “L'osteria dei soprannomi”

(ed. Chinaski, 15 euro) è per buona parte fatto di silenzi,

e attraverso questi silenzi trasuda una parte importante della

storia, quella “vera”, quella che dà il nome

al libro. Silenzio in forma di episodi brevi che a un certo

punto finiscono e lasciano mezza pagina vuota, per ricominciare

daccapo appena a una ditata di distanza. Silenzio in forma di

pagine scritte poco, giusto due righe, una citazione, una manciata

di parole prese da altre bocche, messe lì in alto a guardare

giù tutto il resto del foglio rimasto in bianco. Silenzio,

soprattutto, in forma di puntini di sospensione messi tra una

frase e l'altra, come se la storia si interrompesse un attimo

a guardarsi intorno e cercare parole in testa, o a cercare respiro,

a cercare un po' ossigeno in mezzo all'aria avvelenata. Silenzi

come aggiustamenti del ritmo, oppure come indecisioni, come

disorientamento.

Le persone dentro a questa storia -mai così reali, così

concrete, sembra di riconoscerle tutte- sono travestite da “personaggi”:

ognuna ha per maschera un nome finto, un soprannome appunto.

Una maschera a volte così improbabile e bizzarra che,

come nella vita vera, nasconde per iperbole una verità

troppo evidente. La storia si perde, riaffiora, gira l'angolo

camminando veloce, giusto un momento prima che tu riesca a guardarla

bene in faccia. Si arriva frastornati a pagina 228, e si appoggia

il libro lì, a prendere polvere. Ma no, ecco che ritorna

in mente... ma cosa si sono detti? Aspetta. E ti ritrovi poco

dopo a riassaggiare il libro una briciola alla volta. A cercare

un pezzetto di te dentro ogni pagina, disordinatamente. A rileggere

i nomi dei capitoli, che sembrano titoli di canzoni, o nomi

di poesie.

Pino Masi

Vacanze in Salento, quest'anno. Su QuiSalento (acquisto obbligatorio

per chiunque non intenda trascorrere le serate chiuso in casa)

scrivono che in un paese non distantissimo da dove siamo c'è

un concerto di Pino Masi. Quello della ballata del Pinelli.

Quello di “Quella notte davanti alla Bussola”. Quello

di “Compagno sembra ieri”. Quello lì, insomma.

Primo pensiero: ostrega, non ne ho più sentito parlare

da trent'anni (attaccata come una coda a questa frase c'era

una considerazione davvero sconveniente, che non trascrivo).

Secondo pensiero: andiamoci, dai. Il posto è un circolo

dell'Arci, piccolo ma tenuto bene, a Collepasso, circa a metà

strada tra Maglie e Gallipoli. Mi resta impresso anche adesso

il sorriso sorpreso con cui ci hanno accolto all'ingresso: in

fin dei conti Lucia ed io eravamo solo due turisti ficcanaso

capitati lì a chiedere informazioni di pomeriggio, mentre

stavano pulendo il locale. Sì, è qui, è

stasera. Quando ritorniamo c'è gente, la sala si riempie

tutta poco dopo.

Prima di Pino Masi c'è Giuseppe Santagada, un ragazzo

salentino che canta (e pure bene, va detto) le canzoni di “Storia

di un impiegato” accompagnandosi alla chitarra e con la

collaborazione di un flautista. Sono rimasto favorevolmente

impressionato da come, spesso nel corso della sua esibizione,

Giuseppe si sia staccato da quella che poteva essere comunque

un'onesta riproposizione, per metterci dentro un po' meno di

De André e un po' più di se stesso, tirando fuori

quella sua voce così piacevole, adattando le frasi e

i respiri alla propria personalità. Penso sarebbe bello

sentire anche canzoni scritte di suo pugno. Chissà.

|

| Pino Masi |

Pino Masi è una bestia strana: i suoi occhi hanno guardato

da vicino quasi settant'anni di storia, li tiene spesso socchiusi

ma quando ti guarda in faccia è come se ti passasse sul

viso due punte da trapano. Quei quasi settant'anni di storia

glieli ritrovi tutti in gola: una voce inaspettata e senza tempo,

solida come un quattromila alpino (lui che è siciliano

e cresciuto a Pisa, vai a dire) che contrasta con la carta geografica

accidentata e ruvida che porta in faccia.

Sono i contrasti, le sorprese, gli spiazzamenti che caratterizzano

la serata. Non è un vero e proprio concerto, nel senso

di ripetizione multipla della sequenza introduzione-canzone-applausi,

quanto una specie di spettacolo di saltimbanchi, approssimativo

e gioioso, davanti al quale si fa fatica a restare seduti (si

starebbe meglio per strada). Sono davvero poche, due o tre forse,

le canzoni eseguite per intero: Masi si interrompe, racconta,

riprende la canzone dall'inizio o da una qualsiasi altra parte,

si interrompe ancora, ci pensa sopra, racconta meglio. Immagino

gli sia impossibile essere anche oggi un cantautore normale.

Non lo è mai stato, un cantautore normale: lo direi piuttosto

un sognatore a voce alta, un utopista irriducibile, uno che

non ha mai smesso di avere voglia di provare a cambiare il mondo.

Non me lo vedo né come monumento vivente alla Coerenza,

né come personificazione della Memoria Storica, men che

meno come jukebox del Bel Tempo Che Fu.

Se Pino Masi fosse una cosa sarebbe un albero centenario con

le radici affondate nel terreno e aggrappate ai sassi, alto

coi rami forti che non hanno paura alcuna di vento pioggia o

grandine dove trovano casa tutti gli uccelli canori del cielo.

A fine serata resta a scambiare parole e strette di mano con

tutti. È a un metro da te a sistemare la chitarra nella

custodia con gli stessi gesti di un guerrigliero che ripone

il fucile, mentre con la testa è già là

dove sarà a cantare domani, o dopodomani.

Marco Pandin

|