Architettura/

Riflessioni stimolanti di un “capomastro” di Emergency

Va

da sé che ogni architettura sia funzionale rispetto al

suo mandato d'origine: lo sviluppo dell'idea e l'espressione

strutturale ne costituiscono forse l'elemento più denso

di significati. Per concetto di “funzione” in architettura

si intende non solo un adattamento logico della forma all'uso-

come la definizione stessa vorrebbe- ma qualcosa di più

che attraversi la condizione “umana” di questo adattamento. Va

da sé che ogni architettura sia funzionale rispetto al

suo mandato d'origine: lo sviluppo dell'idea e l'espressione

strutturale ne costituiscono forse l'elemento più denso

di significati. Per concetto di “funzione” in architettura

si intende non solo un adattamento logico della forma all'uso-

come la definizione stessa vorrebbe- ma qualcosa di più

che attraversi la condizione “umana” di questo adattamento.

“L'architettura è, e resta, un meraviglioso processo

di sintesi in cui sono coinvolte migliaia di componenti umane:

essa rimane pur sempre “architettura”. La sua missione

è ancora di armonizzare il mondo materiale con la vita”,

disse Alvar Aalto, uno delle figure più intuitive del

XX secolo, nel novembre del 1940. È proprio in seno a

questa dimensione dell'architettura – come trama e spazio

di legami sociali – che si pone Raul Pantaleo, architetto

e realizzatore di diversi centri sanitari per Emergency.

Nella stesura del suo ultimo libro La sporca bellezza

(Elèuthera, Milano 2016, pp. 127, € 13,00), Pantaleo

narra delle proprie cronache di capomastro in terre sfigurate

da guerra e da povertà nelle quali portare costruzioni

di pace significa rivolgersi con fiducia a coloro che transiteranno

in questi spazi. Così l'architettura supera il suo valore

oggettuale per diventare simbolo del possibile dove “il

luogo pubblico, in quanto tale, diviene luogo della condivisione

dove il patto sociale si costruisce giorno per giorno”

(p.78).

La creazione di ospedali, di cliniche, di centri di cura in

luoghi dove la bellezza si inzozza, si infanga di morte e di

eccidi, diviene atto protettivo per la condizione di malattia,

rispettandone la necessità e l'urgenza, pur senza rinunciare

ad una progettistica virtuosa e ad una fisionomia creativa,

scongiurando così il pericolo della serialità

dell'edificazione.

Le planimetrie di Raul Pantaleo, nella sfida di Gino Strada,

diventano “il manifesto di un'idea di bello radicata nel

pensare all'architettura come un'arte eminentemente sociale”

(p.124) secondo un'ipotesi peraltro già avanzata da Giovanni

Muzio, nel 1921, come reazione alla confusione e all'esasperazione

di individualismo dell'architettura moderna. Per “sociale”

allora qui si fa riferimento al superamento dell'inospitalità

di alcuni ospedali, della sterilizzazione del loro aspetto,

“macchina anonima per riparare corpi fallati, tanto efficiente,

quanto disumana” (p. 20) dove gli spazi non rispondono

più alla domanda delle comunità che li abiteranno,

quanto alla logica del costo ridotto e della validità.

Ecco allora che l'ospedale a Kabul, la clinica pediatrica a

Port Sudan, il reparto maternità a Busengo, il centro

chirurgico a Goderich, il centro pediatrico a Bangui, la scuola

cinema e l'Istituto di Ricerca Sociale dell'Università

di Makerere a Kampala, il centro Salam a Khartoum, mostrano

tutti, nelle loro diversità strutturali, il volto umano,

il piacere di stare intra moenia. Anche le misure, le

geometrie portano il loro equilibrio, nella poetica dei numeri

poiché nell'efferatezza dei Paesi che li ospitano, rappresentano

“un piccolo gesto di normalità, di sollievo ilusorio”

(p. 31). Il banco di prova della poetica dei numeri è

proprio questo, vivere la normalità nonostante tutto,

preservando negli edifici anche quegli elementi distintivi della

cultura architettonica di provenienza: prestare ascolto alle

comunità resistenti dell'Africa dona senso nuovo ad un

pensiero occidentale urbanistico più impositivo rispetto

a valori e stili.

Costruire in molti parti dell'Africa, inoltre, impone il confronto

con la crudezza di considerare che tutto possa precipitare,

e appaiono quanto mai necessarie la prudenza e il compromesso

tra aprire e proteggere: “le finestre devono essere piccole

per poterle facilmente mascherare e per evitare, in caso di

esplosione, di generare troppe schegge, mentre i muri devono

essere massicci per proteggere dagli urti e gli edifici per

essere chiusi all'occorrenza” (p. 98).

È così difficile allora ripensare l'architettura

all'interno di un processo di “umanizzazione edile”

che possa trasformare squallidi stanzoni in spazi per accogliere

persone che soffrono oppure questo ripensare è troppo

radicale nella sua percezione dello spazio?

Il problema è senza dubbio legato al profitto, “poiché

la bellezza ha un costo che non genera alcun utile e per questo

è trascurata” (p. 51), ma è altresì

legato all'assetto culturale per il quale si fa fatica a comprendere

che se nei luoghi di cura non c'è affetto nella

realizzazione, non ci sarà nessun effetto che

produca benessere né per i degenti né per i curanti.

In questo disvelamento psico-geografico, il lavoro dell'architetto

può diventare davvero prezioso, poiché, come scrisse

nel 2004 James Hillman, straordinario analista junghiano, “l'architetto

ha il potere di essere il vero psicologo archetipico delle comunità”,

dato che un progetto d'architettura comincia proprio come una

fantasia desiderata, come possibilità di bellezza immaginata.

È su tale inciso che Raul Pantaleo offre una visione

attuabile e fattibile di architettura promotrice rivoluzionaria-

secondo lo stesso- di “bellitudine” più che

di “bellezza”, poiché se la seconda riporta

ad un esercizio di stile, anche un po' vuoto, è proprio

la prima che si fa drammaticamente reale, quindi fruibile. Solo

in tale direzione, forse, l'etica estetica dell'abitare si può

incarnare nell'appartenenza ad una serie di luoghi che circoscrivono

l'essere e l'agire.

Daniela Mallardi

L'anarchia all'opera/

Quando la rivoluzione va a teatro

“Il

mondo, per Ruggero Balestrieri, si divideva in due parti nette

e ben distinte. Da una parte il tenore Ruggero Balestrieri,

da quell'altra i restanti abitanti del pianeta”. “Il

mondo, per Ruggero Balestrieri, si divideva in due parti nette

e ben distinte. Da una parte il tenore Ruggero Balestrieri,

da quell'altra i restanti abitanti del pianeta”.

Facile a dirsi, e a capirsi, se il soggetto in questione è,

per l'appunto, cantante lirico, ovvero persona abituata a stare

sulla scena da protagonista tanto in teatro quanto nella vita.

(La qual cosa – si capirà poi quanto curiosamente

– ne avvicina parecchio la figura a quella di un qualsiasi

re.)

Facile, si diceva. Ma già meno immediato se il suddetto

si professa, negli atti e nei pensieri, fiero seguace dell'Idea

che, in piena Belle Epoque, incendia gli animi e i popoli:

l'anarchia.

Protagonista, sia da vivo che da morto (anzi, forse più

da morto che da vivo, essendo la vittima dell'omicidio) del

penultimo libro di Marco Malvaldi: Buchi nella sabbia (Palermo,

2015, pp. 256, € 14,00), il tenore Ruggero Balestrieri

è l'ago della bilancia ideale di tutta la vicenda, perché

in lui si incontrano e si scontrano i due mondi opposti che,

all'inizio del secolo XX, si contrappongono come duellanti alla

pistola: la rivoluzione e l'ordine costituito, lo Stato e il

ribelle, il monarca e l'anarca.

Ma non solo: il magnifico tenore è, per l'appunto, anche

l'ottimo rappresentante di quella che, al sorgere del secolo,

è l'arte regina: l'opera lirica.

Anarchico e pieno di sé, rivoluzionario e prepotente,

re della scena e libertario del costume: è piuttosto

inevitabile che in parecchi facciano a gara per avere l'onore

di farlo fuori.

Ma come i piani della Storia si intersecano spesso nel punto

di un singolo uomo, così le direzioni dalle quali è

partita la pallottola fatale possono essere altrettante.

Tutto accade durante la rappresentazione della Tosca di Puccini

al teatro di Pisa, in occasione delle vacanze estive (a San

Rossore, oggi luogo di villeggiatura del Presidente della Repubblica)

di Vittorio Emanuele III e famiglia. L'augusto figlio del trapassato

(in tutti i sensi) Umberto assisterà alla recita in musica

– un re coronato sul palco di fronte a un re anarchico

sulla scena – e il pericolo di un attentato è,

anch'esso, reale. Perché il destino vuole che, per un'opera

considerata già di per sé sovversiva (il protagonista

Cavaradossi -ovviamente impersonato per l'occasione dal Balestrieri-

recita: «L'alba vindice appar/ che fa gli empi tremar!

Libertà sorge/ crollan tirannidi!»), vi siano anarchici

anche fra le maestranze (tecnici abilissimi, ça va

sans dire) e, naturalmente, fra il pubblico (cavatori carrarini,

per giunta). Così come anarchico è anche il giornalista

incaricato di raccontare l'evento alla stampa nazionale, ovvero

il realmente esistito Ernesto Ragazzoni, funambolico giocoliere

delle parole in rima (nel quale lo stesso Malvaldi pare immedesimarsi).

Insomma, una bella gatta da pelare per la Guardia Regia, corpo

scelto dei Carabinieri incaricato di vegliare sull'incolumità

del sovrano, prima del delitto, e delle indagini poi.

Guardia regia che però rischia fino all'ultimo di fare

la fine del topo... perché se l'anarchico porta, inevitabilmente,

scompiglio, il carabiniere dell'ordine è spesso la forza,

ma non sempre l'intelligenza. Anche se, alla fine, c'è

sempre qualcuno più “scelto” degli altri

che salva la categoria.

Comunque, trattandosi di “giallo”, e di dimensione

“lettura in giornata”, non è necessario dire

oltre.

Basti sapere che anche l'anarchico, così come il re,

è un uomo, e come tale non sempre è nobile, né

di statura né nell'animo. Ma anche l'anarchia, spesso

e volentieri, è femmina (signora o signorina...), e si

sa: la donna, è mobile!

Andrea Babini

La notte degli zingari/

La notte dell'umanità, la notte dei nomi

Libere? E cosa si fa quando si è liberi?

Cosa significa essere liberi?

Il pensiero le balenò nella testa facendole sentire freddo

Miriam

Spesso accade quando si termina un libro di avere una mancanza, si trattiene

dentro di sé quel “sentire ancora il bisogno di

avere accanto quei compagni o compagne che hanno nutrito per

giorni la propria immaginazione, il proprio mormorio interiore”.

Quando

si giunge alla fine di Io non mi chiamo Miriam di Majkull

Axelsson (Iperborea, Milano, 2016, pp. 562, € 19,50) resta

una mancanza più intensa, dolorosa quasi commovente:

quella di non aver ricordato mai abbastanza, quella di non aver

capito mai abbastanza, quella di non aver saputo mai abbastanza.

Miriam è Malika, o almeno quello che di Malika è

rimasto dopo Ravensbrück, e Malika è Miriam o almeno

quello che ne è rimasto dopo Auschwitz. Due donne che

cercano per tutta la vita di dimenticare, rimuovere, seppellire

negare il diritto alla propria storia; senza tuttavia, fortunatamente,

riuscirci sino in fondo, ma lasciando al futuro il senso della

responsabilità e non solo della memoria. Quando

si giunge alla fine di Io non mi chiamo Miriam di Majkull

Axelsson (Iperborea, Milano, 2016, pp. 562, € 19,50) resta

una mancanza più intensa, dolorosa quasi commovente:

quella di non aver ricordato mai abbastanza, quella di non aver

capito mai abbastanza, quella di non aver saputo mai abbastanza.

Miriam è Malika, o almeno quello che di Malika è

rimasto dopo Ravensbrück, e Malika è Miriam o almeno

quello che ne è rimasto dopo Auschwitz. Due donne che

cercano per tutta la vita di dimenticare, rimuovere, seppellire

negare il diritto alla propria storia; senza tuttavia, fortunatamente,

riuscirci sino in fondo, ma lasciando al futuro il senso della

responsabilità e non solo della memoria.

Malika è una giovanissima Rom per nascita, Miriam è

una donna ebrea per necessità, il corpo è il medesimo,

la vita anche, la lingua no. Il loro corpo soffrirà la

violenza dei campi di concentramento, la vista della soluzione

finale, le torture inflitte a Didi il fratello e Anuscha la

cugina da un assassino che ribalterà la logica della

cura: Mengele, che sorrideva e offriva caramelle ai bambini

e alle bambine per poi farli sparire nelle più atroci

sofferenze. Io non mi chiamo Miriam è un libro

importante, è una storia, un racconto, che ci riporta

alla memoria ciò che sono stati i campi di sterminio

e la soluzione finale che ci impone il ricordo e la consapevolezza

di come, ancora oggi, possano essere presenti notti dell'umanità.

Malika ha una lingua materna, il romanes, che sarà obbligata

a tenere segreta tutta la vita, Miriam imparerà lo svedese

per avere un futuro. Il suo confine, l'esilio da se stessa,

lo trova a partire dal giorno in cui quasi casualmente indosserà

la stella gialla e abbandonerà il triangolo marrone (alcuni

dei simboli che nel lager identificavano le origini culturali,

religiose, sessuali e di condizione sociale) e modificherà

irrimediabilmente la cicatrice sul braccio (tatuata indelebilmente

ad ogni persona entrata in campo di concentramento), cancellando

quella Z che il nazismo le ha tatuato sulla pelle per far scomparire

tutte le tracce del suo essere zingara.

Quel giorno nasce Miriam Goldberg e questa nuova identità

inizierà a scricchiolare e a imporsi come verità

solo dopo molti anni, il giorno del suo ottantacinquesimo compleanno

in una confidenza a sua nipote Camilla. Malika la Rom sopravvive,

ma può farlo solo come Miriam Goldberg. Sopravvive alla

notte del 2-3 agosto 1944 in cui circa 3000 persone fra Rom

e Sinti furono prima gassati e poi bruciati nel settore dei

Zigeunerlager di Ravensbrück, in quella notte degli

zingari, come ricorda in un'intervista Pietro Terracina, sopravvissuto

ai campi di sterminio: «si passò da una confusione

totale fatta di grida, latrati, pianti e ordini al silenzio

definitivo, alla scomparsa di tutti e tutte: bambini, bambine,

donne, uomini, non vi era più nessuno, solo il vento

faceva sbattere le porte delle baracche deserte, di lì

il silenzio, e la prova che furono uccisi era data dalla forza

con cui erano stati accesi i forni crematori».

In merito si veda il documentario (libretto+div) edito da A-Rivista

Anarchica: “A forza di essere vento”, che rende

testimonianza di questi fatti sconosciuti, in esso è

contenuta un'intervista a Marcello Pezzetti che ricorda un evento

fondamentale di resistenza da parte del popolo Rom e Sinti nel

Zigeunerlager qualche mese prima della reazione efferata

e organizzata che li condusse allo sterminio totale.

Malika non è fra quei 2897 ma per sopravvivere perde

il suo nome, la sua identità, diviene Miriam, diviene

ebrea, e non potrà più tornare indietro; il mondo

odia gli zingari, ancora nel 1948 nella sua “democratica

Svezia” a Jönköping, nella notte degli zingari,

si diede la caccia ai “tattare”, una notte di xenofobia,

discriminazione, razzismo.

Questo racconta Miriam-Malika. La lunga notte. Ci fa

chiedere se oggi, di fronte a razzismo, xenofobia, discriminazione,

espulsione, gommoni affondati, centri di “accoglienza

temporanea”, siamo disposti e disposte a liquidare ancora

gli eventi con un'alzata di spalle, se siamo consapevoli dell'atrocità

“di quel che resta dopo Auschwitz” se ne

abbiamo conosciuto l'orrore, se abbiamo da qui il coraggio nell'opporci

alla connivenza, a non essere parte dell'ingranaggio di questa

banalità del male come l'ha definita Arendt.

L'autrice Majgull Axelsson, scrittrice drammaturga e giornalista,

magistralmente, con una scrittura diretta, asciutta e chiara

ci porta di fronte a questa fatica della memoria come se volesse

in fondo invitarci a fare ancora un volta i conti, oggi, nella

nostra quotidianità con queste problematiche che circondano

ancora le nostre esistenze, dalle quali non possiamo prendere

distanze, verso le quali il sapere, il conoscere e capire divengono

scelte etiche, un impegno a lottare ancora contro oppressione,

violenza, sterminio e una capacità di calarsi ancora

nel destino e nel futuro di chi accanto a noi esiste.

Ricordando, come suggerisce Hetty Hillesum nel suo Diario, il

19 febbraio 1942, che «il marciume che c'è negli

altri c'è anche in noi [...] » e per troppo tempo

si è pensato che i campi di sterminio e la soluzione

finale siano una notte superata dell'umanità e che si

sia trovata di esse l'aurora; una presunzione che non ci possiamo

concedere né permettere.

Si può decidere che il rapporto con questa memoria possa

essere retorico oppure farlo divenire una pratica politica (quotidiana)

che riporta sempre dentro alle nostre esistenze l'idea della

lotta al dolore, alla violenza e alla sottomissione che uccidono

la vitalità in ogni tempo e luogo.

Silvia Bevilacqua

Antispecismo/

Scegliere la libertà, divenire mostri

Mostri si nasce o si diventa? Qual è il motore immobile

posto al centro di ogni cosa che determina l'inestimabile valore

o, al contrario, la marginalità, di ogni aspetto del

vivente conosciuto? Anche questa volta la risposta di Massimo

Filippi è una sola, ribadita con forza: tale motore,

semplicemente, non esiste.

L'invenzione

della specie. Sovvertire la norma, divenire mostri (Ombre

corte, Verona, 2016, pp. 120, € 13,00) è un libro

inconsueto, forse addirittura un libro mostruoso, fatto

di parti assai diverse tra loro, cucite insieme a comporre un

esperimento visionario e di là da venire. Una sfida,

lanciata a chi deciderà di immergersi in queste pagine

dense, a lasciarsi alle spalle ogni tassonomia e tentativo di

categorizzazione: a partire dal testo stesso, dalla pretesa

di una coerenza interna che a prima vista potrebbe apparire

fuggevole. L'invenzione

della specie. Sovvertire la norma, divenire mostri (Ombre

corte, Verona, 2016, pp. 120, € 13,00) è un libro

inconsueto, forse addirittura un libro mostruoso, fatto

di parti assai diverse tra loro, cucite insieme a comporre un

esperimento visionario e di là da venire. Una sfida,

lanciata a chi deciderà di immergersi in queste pagine

dense, a lasciarsi alle spalle ogni tassonomia e tentativo di

categorizzazione: a partire dal testo stesso, dalla pretesa

di una coerenza interna che a prima vista potrebbe apparire

fuggevole.

In realtà, chi ha familiarità con gli scritti

di Filippi, filosofo antispecista per incontenibile passione,

non faticherà a riconoscere il percorso di una parabola

intellettuale e politica in costante divenire, che a partire

da un solido inquadramento teorico spicca il volo verso i territori

dell'indistinzione e della molteplicità inesauribile.

La questione animale è da sempre al centro delle riflessioni

dell'autore, ma in questa sua ultima fatica risulta evidente

come non sia possibile rimettere in discussione la categoria

dell'“animale” senza riconsiderare anche quella

di “umano”; umano che, proprio a partire dalla differenza

dall'animale, ha posto le basi per costruire tutto quel complesso

e stratificato sistema di dominio e oppressione che informa

la società capitalistica e tutte le sue istituzioni di

controllo dei corpi.

Un libro coraggioso, senza ombra di dubbio, e sorprendente,

che prendendo le mosse da un fine lavoro di decostruzione del

concetto stesso di categoria – conditio sine qua non

della messa a valore di ogni aspetto del vivente – e utilizzando

sinergicamente gli strumenti messi a disposizione non solo dai

suoi puntuali riferimenti filosofici (da Foucault a Deleuze,

passando per Agamben, Adorno e Derrida, tanto per citare alcuni

dei più noti), ma anche dalla teoria femminista e queer

(attingendo a piene mani dal lavoro di Butler), alla domanda

«Che cosa è l'“Uomo”?» che ci

aveva già costretto ad affrontare nei precedenti saggi,

Crimini in tempo di pace (elèuthera), Corpi

che non contano (Mimesis) e Sento dunque sogno (Ortica),

risponde con un deciso: «Nulla».

L'“Uomo”, così come lo conosciamo è

infatti un'invenzione recente, che ha tuttavia provato con tutte

le sue forze a cancellare le tracce di altri modi di vivere-con

il resto del vivente. Il saggio, allora, dà conto, attraverso

numerosi esempi, di come, in altri tempi ed in altri luoghi

– al di fuori cioè del cosiddetto “Occidente

moderno civilizzato” – siano esistite società

umane capaci di uno sguardo più fluido e meno antropocentrico,

uno sguardo capace di posarsi sul non umano con stupore, rispetto

e attenzione. L'invenzione della specie spiazza chi sia

ancora alla ricerca del proprio posto all'interno di un sistema

che divide allo scopo di dominare e, al contrario, è

capace di aprire orizzonti di libertà e possibilità

per chi abbia riconosciuto – o sia disposto a riconoscere

– l'inconsistenza e l'arbitrarietà di questo movimento

di esclusione e di contemporanea appropriazione dell'esistente.

In coerenza con questa posizione, le tappe seguenti si (ci)

spingeranno ben oltre, smascherando i meccanismi di speciazione,

tanto arbitrari quanto efficaci nel disegnare confini funzionali

allo sfruttamento di chiunque ricada in quelle categorie considerate

“marginali” – confini che, a ben vedere, spesso

si rivelano più porosi di quanto si sia indotti a pensare,

rendendo il vivente tutto (umano compreso) estremamente vulnerabile

alla presa del potere.

Così anche la specie, come è già avvenuto

in passato per i concetti di “razza” e di “genere”,

si rivela per quello che è: un termine solo apparentemente

neutro che, ad un esame più attento, mostra inequivocabilmente

la sua più intima essenza di costrutto politico volto

alla produzione di categorie di valore strumentali allo sfruttamento

di chi si trova nella posizione dell'oppresso. Con la dissoluzione

del concetto di specie non può che seguire il disvelamento

di quel calcolo crudele e inesorabile che porta il vivente,

umano, meno-che-umano o non umano che sia, sulla strada del

mattatoio.

É in questo modo che si scopre la forza della norma

sacrificale, norma che designa quali corpi e quali esistenze

possano essere sacrificate impunemente – violenza che,

da tempo immemore, si appropria delle vite di umani e non umani

per nutrire la propria brama di potere, prelevando dalla carne

e dal sangue di chi si trova nella categoria “sbagliata”

il plusvalore necessario per far prosperare pochi a scapito

di tutti gli altri. In questo senso riusciamo a comprendere

meglio l'esortazione del sottotitolo a sovvertire la norma e

a scegliere, consapevolmente, di offuscare i confini che, imprigionando

la vita sensuale, ci condannano, volenti o nolenti, al ruolo

di oppressori – e al rischio continuo di diventare, a

nostra volta, vittime dell'oppressione. E altrettanto chiara

si fa anche l'espressione divenire mostri: siamo chimere

dai tratti sempre meno netti e sempre più aperte alle

infinite possibilità di gioire e di desiderare (con)

l'altro da noi.

É questo il momento di rottura di un saggio che, da qui

in poi, ci condurrà in un viaggio fantasmagorico –

e fantasmatico – attraverso quello che si potrebbe definire

un vero e proprio bestiario di “casi”, tanto

mostruosi quanto affascinanti, ibridazioni di reale e immaginario:

un museo zoologico ricolmo di esseri mutanti nei quali si liquefano

i confini esistenti tra umano e non umano, normale (normato)

e mostruoso, e che, come ogni esposizione che si rispetti,

stimola quella curiosità voyeuristica di scoprire la

prossima stranezza, la prossima mostruosità; illudendoci,

ma solo per poco, che in un simile labirinto di specchi non

saremo proprio “noi” a trovarci, infine, messi in

mostra tra questi stessi casi, poiché quella che credevamo

essere la nostra “normalità” altro non era

che un'illusione, tanto potente quanto fragile.

I ventisei casi del terzo capitolo, fantasiosi quanto meticolosi

assemblaggi di corpi, esperienze ed esistenze in cui Filippi

cancella, consapevolmente, i confini esistenti tra filosofia,

racconto, referto clinico e autoptico, rapporto di polizia e

sogno – e nei quali crollano al medesimo tempo le categorie

che separano in maniera così netta l'umano dal non umano,

il normale dal patologico, il freddo resoconto del terapeuta

dal punto di vista di chi viene analizzato – rappresentano

un esperimento riuscitissimo capace di mostrare l'arbitrarietà

delle categorie e la continua necessità di sorvegliare

quei confini che separano chi può e deve vivere, da chi

invece può, e spesso deve, morire.

L'ultima parte del libro ripercorre, da un punto di vista altro

e attraverso un lirismo intenso ed onirico, quei calcoli tanto

efficaci a dividere (e smembrare per possedere, appropriarsi

e distruggere), ma nonostante tutto ancora capaci di addizionare

e moltiplicare impressioni, percezioni sensibili, movimenti

impercettibili e imperscrutabili di tutto ciò esiste

e r-esiste, contro ogni umano sforzo, alla riduzione in elementi

intelligibili e manipolabili – e, infine, di sottrarre

al fine di lasciar spazio a nuove vite, a nuovi mondi, a nuove

esistenze.

Quasi una metempsicosi, in cui il disfacimento di quanto conosciamo,

e soprattutto riconosciamo, come umano, si apre al radicalmente

altro (alghe mute che sinuose ondeggiano all'unisono adattandosi

ai moti marini, uccelli migratori sorpresi nel penoso ma allo

stesso tempo irresistibile momento della partenza) per tornare

infine – spogliati e inermi – nuda vita,

corpo ridotto alle sole funzioni vitali e forse proprio per

questo, finalmente e autenticamente animale, e pertanto (anche)

umano.

In questo perdere ciò che si è, così spaventevole

e terrificante, si scopre il modo per liberare ciò che

si potrebbe essere: un desiderio mai sopito, un desiderio refrattario

a costrizioni e imposizioni. Un desiderio di assoluta, irrefrenabile

libertà.

feminoska

Noam Chomsky/

Ma natura umana e anarchia sono legate

Ma

“noi”, noi umani intendo, che genere di creature

siamo? Nelle sue Tre lezioni sull'uomo (Ponte alle grazie,

Firenze, 2017, pp. 128, € 13.50) Noam Chomsky tenta una

risposta a questa domanda mettendo ordine nel suo pensiero e,

verrebbe da dire, preparandosi a lasciarlo alla scienza e all'anarchia

che verranno dopo di lui. Ma

“noi”, noi umani intendo, che genere di creature

siamo? Nelle sue Tre lezioni sull'uomo (Ponte alle grazie,

Firenze, 2017, pp. 128, € 13.50) Noam Chomsky tenta una

risposta a questa domanda mettendo ordine nel suo pensiero e,

verrebbe da dire, preparandosi a lasciarlo alla scienza e all'anarchia

che verranno dopo di lui.

Scienza e anarchia, infatti, ancora una volta connesse: la struttura

del linguaggio e quella della conoscenza sono intrinsecamente

connesse all'organizzazione politica autonoma e dal basso. Chomsky

riparte dalle basi, quelle che chiama “ovvietà”

ma che hanno anche il grande lusso di essere vere ma sconosciute

ai più: dalla non contraddizione di un'anarchia che nel

contingente preferisce le democrazie alla dittature, da un linguaggio

come universale della nostra specie, e da un'idea di impresa

conoscitiva come limitata e per questo interessante.

La lezione di Chomsky, qualsiasi valutazione si possa fare del

suo pensiero politico, è in fondo che la conoscenza,

solo la conoscenza, generi libertà: al di là delle

presunte differenze esiste una matrice comune, importante e

distintiva, che rende tutti gli umani legati a doppio filo a

una corda tesa tra limite e risorsa. Nello scenario attuale,

quello di crisi irreparabile del modello di democrazie occidentali,

Chomsky vede quasi una risorsa per la teoria anarchica (anche

se un rischio, enorme, per la nostra pace): ripartire dall'organizzazione

di microcomunità e dall'idea che essere impossibilitati

a conoscere tutto non generi scetticismo (“misterismo”)

ma impresa culturale futura.

Ciò che in Chomsky diventa evidente, limpido come in

nessun altro autore, è il legame intrinseco tra filosofia,

linguistica, e teoria politica: una triangolazione che genera

progresso e in cui ogni vertice, come si giri-giri il triangolo,

è indicazione necessaria per programmare il poi. Studiare

il linguaggio, nel senso della sua ricorsività, permette

di comprendere il proprio specifico della nostra di vita che

non è mai comunque “speciale” ma, appunto,

“specifico” e porta dritti al ponte immenso che

riguarda la struttura della conoscenza: possiamo sapere alcune

cose, non altre, ma questo non deve generare postmoderno o pensiero

debole ma comprensione che la forma, ogni forma, è data

proprio da quel limite (come un corredo genetico).

Affascinante, anche se ormai messa in discussione da più

parti, questa idea maestosa che natura umana e anarchia siano

legate: l'autonomismo morale e la comunità come principi

e parametri di una specie che sembra ormai impossibile pensare

in assenza di Stato. Tutte le volte che avviene, questo emerge

dalle tre lezioni, l'impresa della filosofia è fallita.

Ma è alle alternative che Chomsky, anziano ma più

nuovo della scienza e della politica “giovane” e

contemporanea, continua a guardare: come il linguaggio è

un insieme discretamente infinito di elementi, così la

nostra vita e le possibilità della nostra conoscenza

combinate in nuovi modi genereranno altrove inaspettati.

Se fossero le ultime lezioni di Chomsky potremmo riassumere

così il senso della sua vita: “ognuno faccia la

sua parte, servirà ad ogni atro ognuno di questo mondo”.

Leonardo Caffo

Psicoterapia e Scienze Umane/

Mezzo secolo di critica in Italia

Il 1967 è l'anno di fondazione della rivista Psicoterapia

e Scienze Umane che rappresenta in Italia un'esperienza

unica sia per longevità sia per l'importanza culturale

e politica da essa rappresentata. La sua storia è legata

al Gruppo Milanese per lo Sviluppo della Psicoterapia,

si trattava di un nucleo di giovani studiosi che a latere dell'università

iniziarono a sperimentare “seriamente” quanto di

più aggiornato ruotava attorno al mondo della psicoterapia:

nuove forme di psicoterapia individuale, familiare, gruppale,

istituzionale. In particolare si sperimentava la terapia delle

“psicosi” che sfidava l'impianto teorico-tecnico

della psicoanalisi, aprendola a nuovi ed inesplorati territori.

Si metteva l'accento sulle capacità trasformative della

psicoanalisi piuttosto che su quelle adattive e conservatrici.

Alla psicoanalisi era legata l'intera esperienza di Pier Francesco

Galli, animatore del Gruppo. Medico e psicologo, originario

di Nocera Inferiore, studente a Milano e poi in Svizzera, Galli

fa parte di quella schiera di intellettuali italiani che a partire

dagli anni Cinquanta hanno cercato di cambiare e democratizzare

la cultura e le istituzioni italiane con una intensissima attività

organizzativa1.

Grazie

all'attività del Gruppo in Italia è penetrata,

senza censura, la cultura psicoterapeutica più innovativa.

Si trattava quindi di una sorta di controcultura rispetto alle

posizioni paludate sia della psichiatria che della psicologia

istituzionali. Il Gruppo viene poi frequentato da una

nucleo di giovanissimi “psi” che faranno la storia

della psichiatria anti-istituzionale e della psicoterapia italiana

(tra gli altri, Mara Selvini Palazzoli, Fabrizio Napolitani,

Franco Basaglia, Giovanni Jervis). Grazie

all'attività del Gruppo in Italia è penetrata,

senza censura, la cultura psicoterapeutica più innovativa.

Si trattava quindi di una sorta di controcultura rispetto alle

posizioni paludate sia della psichiatria che della psicologia

istituzionali. Il Gruppo viene poi frequentato da una

nucleo di giovanissimi “psi” che faranno la storia

della psichiatria anti-istituzionale e della psicoterapia italiana

(tra gli altri, Mara Selvini Palazzoli, Fabrizio Napolitani,

Franco Basaglia, Giovanni Jervis).

Negli anni Settanta il Gruppo si trasformò nell'associazione

Psicoterapia e scienze umane, dopo aver dato vita ad

una rivista con lo stesso nome (1967). Negli anni la rivista,

oggi condiretta da Marianna Bolko e Paolo Migone, ha aperto

dibattiti critici su vari aspetti degli sviluppi teorici o sociali

della psicoterapia ed è sempre stata indipendente da

ogni associazione o istituzione e non ha mai ricevuto alcun

finanziamento esterno. La rivista, inoltre, non contiene mai

pubblicità, non ha interessi “di scuola”

(per scelta, non ha fondato istituti o scuole private di psicoterapia),

ma si propone solamente di essere uno strumento al servizio

dello sviluppo della psicoterapia in Italia, allo scopo di stimolare,

dall'esterno, altre iniziative, scuole o associazioni.

Una caratterizzazione della rivista è, quindi, lo stimolo

critico proprio per le associazioni professionali e i servizi

di salute mentale, soprattutto riguardo ai temi della formazione,

della teoria della tecnica e del rapporto tra psicoterapia e

scienze umane, nel confronto tra colleghi di formazione diversa.

A cinquant'anni dalla fondazione e a cura di Bolko e Migone,

la rivista presenta un numero speciale in forma di inchiesta

sullo stato dell'arte della psicoanalisi nel mondo (n. 3, 2016).

Sono state sottoposte 12 domande “fondamentali”

a 62 psicoanalisti, per lo più internazionali e fra i

più famosi ed impegnati scientificamente o culturalmente2.

Ne emerge un quadro molto particolare che per certi aspetti

è “sconosciuto” agli stessi psicoanalisti;

questo numero monografico è dunque una sorta di raccolta

di materiali “per la psicoanalisi della psicoanalisi contemporanea”.

In linea con la tradizione culturale del gruppo, questo numero

celebrativo di Psicoterapia e Scienze Umane tratteggia

così una disciplina in “crisi”.

È probabile tuttavia che le scienze psi siano

in crisi dalla nascita e che questa crisi corra parallela alla

crisi del soggetto che dall'emergere dell'individuo e della

massa, dalla fine dell'Ottocento condiziona la realtà

psichica e materiale dell'individuo. Dalla morte di Sigmund

Freud, la psicoanalisi ortodossa è stata certamente il

tronco da cui si sono evolute varie scuole che criticamente

hanno rielaborato il pensiero del fondatore sia dall'interno

delle istituzioni psicoanalitiche classiche sia per mezzo di

nuove vie, nuove psicoterapie, nuovi approcci, nuovi “territori”

anche molto distanti dalla creatura freudiana. Per giunta, ci

sono state schematicamente psicoanalisi conservatrici ed altre

radicali; Reich, Marcuse e Guattari (fra gli altri) ancora oggi

sono incommensurabili alla psicoanalisi tradizionale.

Come hanno risposto gli psicoanalisti e gli psicoterapeuti di

fronte alla “crisi”, sollecitata dalle domande dei

redattori di Psicoterapia e Scienze Umane?

Ciò che colpisce nelle risposte è la deriva dalle

idee del fondatore e la mancanza di coordinamento fra i rispondenti.

Fra questi spiccano coloro che, utilizzando la copertura della

ricerca scientifica, accentuano alcune cose della psicoanalisi,

svalutandone delle altre.

La questione è seria perché le interviste confermano

i timori di certi studiosi, specialmente storici (ad esempio

Dagmar Herzog in Cold War Freud: Psychoanalysis in an Age

of Catastrophes, 2016), che attualmente notano una sorta

di snaturamento della psicoanalisi ad opera degli stessi psicoanalisti

che, ad es., operano come se la loro disciplina non avesse subito

condizionamenti storico-ideologici (ad es. durante la guerra

fredda) oppure generalizzano agli adulti teorie e pratiche nate

per contrastare certi stereotipi positivisti e la vaga teoria

psicologica del bambino, sostenute dal padre della psicoanalisi,

scotomizzando così una serie di sfide lanciate da Freud

all'inizio del Novecento.

Dall'insieme delle interviste fatte ad analisti, che tra l'altro

hanno decine di migliaia di ore di psicoanalisi alle spalle

e sono responsabili dei maggiori centri di formazione mondiale

alla stessa disciplina, emerge un quadro impoverito della psicoanalisi

che via via si è trasformata in una tecnica accademica

di cui la ricerca contemporanea mette in luce l'efficacia, ma

che paradossalmente ha perso di “profondità”.

In tal senso la maggioranza degli interlocutori lamentano una

marginalizzazione della psicoanalisi contemporanea. Merito degli

intervistatori è stato far emergere alcuni motivi di

tale marginalizzazione nel senso di spaesamento degli intervistati

di fronte ai temi classici come il sogno o l'Edipo che, soprattutto

nell'alveo della tradizione psicoanalitica classica, sono rimasti

al palo e sostituiti da modelli teorici alternativi, molto circoscritti,

nati dalla ricerca psicofisiologica ed empirica che ha, via

via, colonizzato la creatura freudiana, trasformandola da ricerca

sui limiti della natura umana, anche in rapporto alle altre

scienze umane politico-sociali, a territorio marginale, astrattamente

psicologico e medico-psichiatrico, che vorrebbe sopravvivere

venendo a patti con una ricerca profondamente condizionata da

prioritarie istanze biopolitiche e biocapitaliste.

Renato Foschi

- Nel suo Liberi Tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento (2009) Valeria Babini ha chiamato, con felice intuizione, l'attività editoriale di Pier Francesco Galli, l'“Università dei Libri”. Si tratta di una intensissima attività culturale con traduzioni di centinaia di opere riguardanti la psicoanalisi e la psicoterapia in collane di psicologia, psichiatria e psicoterapia edite da Feltrinelli, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, e successivamente da Boringhieri.

- 1-Quale aspetto della psicoanalisi la colpisce di più o su cui vorrebbe esprimere un commento? 2-Vi è un autore che ritiene particolarmente importante oggi in psicoanalisi e, nel caso, per quali motivi? 3- A suo parere cosa caratterizza la cosiddetta “psicoanalisi contemporanea”, e quando si può dire abbia avuto inizio? 4- Cosa pensa della proliferazione di “scuole” psicoanalitiche?; 5- Identità della psicoanalisi e psicoterapia: come può essere impostato questo problema? 6- Il training psicoanalitico è certamente una questione importante e spinosa. Nella storia dell'istituzione psicoanalitica, sono cambiati alcuni aspetti del training? Se ritiene che il sistema del training non abbia subìto sostanziali modifiche, pensa che potranno esservi cambiamenti? Quali cambiamenti ritiene indispensabili? 7- Il concetto di Edipo ha ancora un significato e, nel caso, quale? 8- Cosa resta della teoria freudiana del sogno e, più in generale, che ruolo hanno i sogni nel processo terapeutico? 9- Come vede il rapporto tra teoria psicoanalitica e ricerca empirica sul risultato e sul processo della terapia? 10- Come valuta i recenti sviluppi delle neuroscienze e della neurobiologia rispetto alla psicoanalisi? Come vede il rapporto tra psicoanalisi e ricerca psicologica e, più in generale, tra la psicoanalisi e le altre discipline? 11- Quali concetti centrali della psicoanalisi hanno mantenuto una loro validità, e quali sono le loro evidenze empiriche? 12- Come spiega la crescente marginalizzazione della psicoanalisi?

Scuola/

Quando si insegnavano militarismo e obbedienza (ma anche oggi...)

Nello spazio chiuso delle aule come in piazza, nell'associazionismo

scolastico e extrascolastico, la scuola rappresenta un ambiente

privilegiato per il controllo, la nazionalizzazione e militarizzazione

dell'infanzia.

Il saggio divulgativo e ben documentato di Gianluca Gabrielli

(Educati alla guerra. Nazionalizzazione e militarizzazione

dell'infanzia nella prima metà del Novecento, Edizioni

Ombre corte, Verona, 2016, pp. 127, € 13,00) accompagna

una mostra curata dallo stesso autore e distribuita da Pro Forma

Memoria. Il percorso attesta il coinvolgimento di bambini e

bambine, adolescenti, presidi, insegnanti e famiglie attingendo

a fonti iconografiche, giornalini e quaderni con copertine illustrate,

carteggi epistolari gestiti dalle scuole, riviste per docenti,

registri personali, resoconti, circolari ministeriali, libri

scolastici prodotti nella prima metà del Novecento.

A

partire dalla guerra di Libia, la rivista laica “I diritti

della scuola” recepisce il messaggio degli insegnanti

pronti alla sottoscrizione per donare aeroplani, sollecitati

dal mito tecnologico della guerra aerea, e la posizione dei

docenti favorevoli alla solidarietà patriottica e inclini

a sollevare dubbi negli allievi. A

partire dalla guerra di Libia, la rivista laica “I diritti

della scuola” recepisce il messaggio degli insegnanti

pronti alla sottoscrizione per donare aeroplani, sollecitati

dal mito tecnologico della guerra aerea, e la posizione dei

docenti favorevoli alla solidarietà patriottica e inclini

a sollevare dubbi negli allievi.

Nel “Corriere dei piccoli” la guerra è presentata

come giusta, ma cosa da grandi. Tuttavia, nell'ultimo anno della

Grande guerra l'interventismo condiziona l'infanzia, destinataria

delle storie. Il personaggio Italino ne è il protagonista.

Viene istituita l'ora settimanale dedicata al conflitto in corso,

ma si sollecita anche il conforto ai soldati con lettere, e

l'elaborazione collettiva del lutto.

Comitati di organizzazione civile, patronati, maestri volontari

e associazionismo femminile si occupano della tutela e assistenza

dei bambini nel periodo estivo.

Con l'avvento del fascismo al potere, l'etica della violenza

e la celebrazione della guerra fondano la pedagogia politica

e sociale del nuovo stato. La propaganda entra nello spazio

della vita scolastica quotidiana. Circolari ministeriali e richiami

in ogni libro di testo trasmettono ai piccoli balilla il modello

delle squadre fasciste. Nel 1923, l'applicazione della riforma

della scuola di Giovanni Gentile e Giuseppe Lombardo Radice

è piegata ai fini propagandistici del fascismo, a partire

dall'alzabandiera e dalla esaltazione della morte eroica.

La politica di potenza e di conquista territoriale premia nuzialità

e natalità, e tassa i celibi. Un intervento eugenetico

per migliorare la stirpe istituisce colonie estive ed elioterapiche.

Più tardi, nell'ambito di simbologie infantili, la pubblicità

di ricostituenti e integratori alimentari come Nucleon e Ovomaltina

riprodotta sul “Corriere dei piccoli” richiama lo

svago e la cura del corpo dei piccoli italiani.

Nel 1928, in stretto rapporto con il ministero dell'educazione

nazionale e le competenze affidate all'Opera nazionale balilla,

le due ore di educazione fisica sono propedeutiche all'uso pubblico

di esercitazioni coreografiche. Il controllo totale del tempo

libero contrasta eversioni dell'ordine sociale.

Bellicismo e militarismo nei curricoli scolastici sono proiettati

oltre le discipline tradizionali. Nel testo unico per la scuola

elementare la simbologia machista e guerriera infantile è

rappresentata dai balilla in divisa. Il gioco della guerra,

richiamo alla virtù guerriera, viene istituzionalizzato.

Nel 1934, sfumano i confini tra scuola e caserma. Con la nuova

svolta militarista nei nuovi programmi di storia della scuola

elementare, la voce conclusiva è dedicata alle forze

armate. Un anno dopo, per la scuola secondaria, viene introdotta

la materia cultura militare. Si intensifica la militarizzazione

dei curricoli maschili: un nuovo decreto equipara gli ufficiali

responsabili dell'istruzione ai membri del corpo insegnante.

Per la difesa della società civile dagli attacchi nemici,

nelle scuole arrivano le maschere antigas e l'immaginario di

guerra muta velocemente. Seguono esercitazioni antiaeree nelle

scuole, documentate da foto di maschi in divisa militare e femmine

vestite da crocerossine.

Nelle nuove adozioni del libro di testo di stato per la scuola

elementare (1935- 36) il concetto di razza e di civiltà

veicola quello della gerarchizzazione dei popoli. Sulle nuove

copertine dei quaderni della serie “Abissinia” la

pubblicistica propaga l'ostilità razzista contro il nemico.

Ogni apprendimento allude alla marcia, alle armi, alla gerarchia

della caserma. In materie come la fisica, dominano metafore

in cui un plotone militare in marcia è accompagnato dalla

didascalia “il passo romano di parata è un esempio

di moto uniforme”.

La scuola è il primo settore della vita pubblica ad essere

colpito dall'offensiva razzista del regime. Tra il 1936 e il

1938, la polarizzazione amico-nemico viene sancita dall'integrazione

dell'educazione guerriera con lo sviluppo della coscienza “razziale”.

Una circolare del ministro Bottai, in merito alla corrispondenza

scolastica degli alunni italiani con indigeni dell' Africa orientale,

ammonisce: con i “sudditi inferiori” non si deve

fraternizzare “perché i fratelli degli italiani

sono solamente gli italiani”.

L'anno scolastico1938-39 inizia con l'espulsione dei nemici

di razza interni per eccellenza, gli ebrei, biologicamente diversi

e cospiratori ai danni della nazione. Libri di testo, carte

geografiche, nomi delle scuole vengono bonificati dalla presenza

di autori e personaggi ebrei. Durante il secondo conflitto mondiale,

alta la mobilitazione quotidiana dei docenti impiegati nei nuclei

di propaganda per attività di censura sulla posta ordinaria

di cittadini e militari. A partire dal 1941, circolari ministeriali

inducono le scuole a mantenere sostegno morale ai combattenti

e la tenuta della società civile: lotta contro gli sprechi,

raccolta di rifiuti per riutilizzarli, rivolta a maschi e femmine.

Una marcata connotazione di genere riguarda le attività

degli orti di guerra richieste ai maschi, alle femmine invece

la “giornata del fiocco di lana”, per assicurare

una sovrabbondante confezione di indumenti caldi.

Ma il mito di potenza della guerra è infranto. Con lo

sbarco alleato, i bombardamenti colpiscono le scuole. A Gorla,

nel milanese, il 20 ottobre 1944 morti oltre 200 bambini con

le loro maestre. E non si contano gli orfani di guerra. In triste

aumento i bambini mutilati per gli ordigni inesplosi. Nel secondo

dopoguerra, anche le forze politiche più determinate

accetteranno un silenzioso ripiegamento. I programmi di storia

si fermeranno al 1918, anche autori ed editori sceglieranno

la strategia del silenzio. La parentesi fascista poteva essere

ignorata senza inficiare la comprensione del presente ignorando

le responsabilità italiane nel secondo conflitto mondiale

e i vent'anni di regime.

Ancora oggi la scuola di stato, attraverso le riforme, le linee

guida, i programmi scolastici frutto di scelte politiche, condiziona

l'immaginario collettivo e conferma la sua struttura piramidale

e gerarchica, dalle dinamiche aziendalistiche, sempre più

meritocratica, laddove invece si dovrebbero sperimentare dal

basso spazi di democrazia, per promuovere piena autonomia e

favorire la libertà dell'individuo.

Claudia Piccinelli

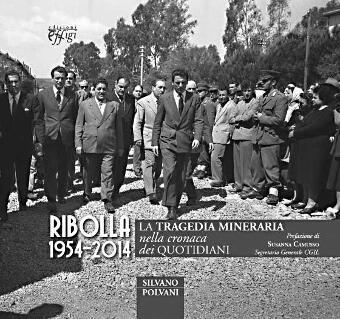

Ribolla 1954/

La più grande tragedia mineraria in Italia

Se è stato immmediato l'impulso di proporre alla Rivista

la recensione del volume di Silvano Polvani, dirigente della

CGIL in prima fila per la tutela sindacale dei lavoratori del

Grossetano fin dal 77, che per la sicurezza dei lavoratori si

è battuto con l'attività sindacale e con la penna,

non è stata altrettanto immediata la predisposizione

della recensione stessa. Infatti il volume Ribolla 1954-2014

La tragedia mineraria nella cronaca dei quotidiani (di Silvano

Polvani, Edizioni Effigi, 2014, pp. 240, € 18,00) pubblicato

a cinquantanni dalla tragedia di Ribolla, la più grande

strage del lavoro accaduta in Italia in quegli anni, nella quale

il 4 maggio del 1954 perirono nell'esplosione in miniera 43

minatori, non è un libro di storia della sicurezza del

lavoro come tanti.

La

somma del dolore e dello strazio che emerge sia dalle pagine

dei quotidiani, dove sono anche conservate e tramandate alla

memoria le testimonianze raccolte dalle voci dei minatori sopravvissuti,

che dal corredo iconografico che, insieme alla cronaca giornalistica,

definisce e delinea il contesto nel quale si svolgeva la vita

della comunità, imperniata sull'attività nella

miniera, rende perfino difficile la lettura del volume. Lettura

che rimanda anche alla constatazione dell'impegno speso dal

curatore del libro, nell'affrontare i temi dell'igiene e della

sicurezza sul lavoro nei suoi aspetti più crudi e più

aspri. La

somma del dolore e dello strazio che emerge sia dalle pagine

dei quotidiani, dove sono anche conservate e tramandate alla

memoria le testimonianze raccolte dalle voci dei minatori sopravvissuti,

che dal corredo iconografico che, insieme alla cronaca giornalistica,

definisce e delinea il contesto nel quale si svolgeva la vita

della comunità, imperniata sull'attività nella

miniera, rende perfino difficile la lettura del volume. Lettura

che rimanda anche alla constatazione dell'impegno speso dal

curatore del libro, nell'affrontare i temi dell'igiene e della

sicurezza sul lavoro nei suoi aspetti più crudi e più

aspri.

Quando, negli anni 50, le lotte dei lavoratori per la costituzione,

nei posti di lavoro, degli idonei requisiti preventivi contro

gli infortuni e le malattie professionali, si esprimevano in

Italia in controtendenza rispetto alla sensibilità generale

dell'opinione pubblica, ben meno avvertita su questi temi di

quella odierna, la tragedia di Ribolla rappresentò nella

storia del lavoro, il punto di svolta fondamentale. Infatti

essa costituì una potente sollecitazione nel far pervenire

a conclusione l'elaborazione della normativa prevenzionistica

che fu emanata nel 1955 e 56 e che durò fino al Dlgs

626 del 1994.

È un libro prodotto non da specialisti di storia del

lavoro sui minatori dell'Area Grossetana, ma dalla volontà

di dare ai lavoratori sopravvissuti ed alle loro famiglie vittime

della sciagura, la voce che, a distanza di oltre 50 anni, risuona

con tutta la verità con la quale fu espressa allora.

Fin dalla Presentazione e dall' Introduzione del volume sono

chiariti i termini economici, politici, sindacali e igienico-

lavoristi del contesto entro il quale si consumò la tragedia,

le cui cause sono spiegate nella I parte.

L'autore, nella II parte, in modo chiaro e piano, mette a disposizione

del lettore ciò che fu scritto sui giornali dell'epoca

con abbondanza di particolari e nel dettaglio, senza nulla tralasciare,

sia dell'evento che del processo che ne seguì. Oggi si

direbe che fu assicurata una copertura mediatica completa per

l'accaduto, che ebbe risonanza nazionale. Fra le firme giornalistiche,

fra le altre, si trovano quelle di Carlo Cassola, di Giorgio

Bocca e di Luciano Bianciardi, che in diversi modi avrebbero

continuato l'impegno per lo sviluppo democratico della società

italiana.

A proposito di Luciano Bianciardi, del quale viene riportato

un articolo eloquente sulle condizioni di lavoro nella miniera

scritto sull'Avanti prima della tragedia, non è a tutti

noto come il suo capolavoro “ la vita agra”, affondò

le sue radici creative nella riflessione che elaborò

sull'evento, dal quale egli fu segnato profondamente.

La III parte, che raccoglie la testimonianza di chi fu presente

il 4 maggio del '54, da conto della dura vita che si viveva

nelle miniere del Grossetano e di quanto la lotta sindacale

e politica per l'affermazione delle misure preventive, nell'attività

lavorativa, sul posto di lavoro sia stata legata alla lotta

per la democratizzazione della società.

Dall'Albo dei minatori caduti nelle miniere delle Colline Metallifere

dal 1892, che conclude l'opera, si evidenzia la terribile casistica

dell'infortunistica sul lavoro, aggravata in miniera dal rischio

di esplosione, che ricorre ancor oggi nella rilevante infortunistica

mortale che si verifica in Italia, nonostante l'impegno che

i diversi soggetti previsti dal Dlgs 81/08 sviluppano. In conclusione

si condivide pienamente e per questo si suggerisce la lettura

del volume, ciò che l'autore pone alla fine nella sua

Nota per chiarire che si tratta di “ Un volume dedicato

alle nuove generazioni affinchè attraverso la memoria

riscoprano, per praticarli, i veri valori che sono a fondamento

della propria esistenza: solidarietà, dignità

e giustizia”.

Enrico Calandri

Giordano Bruno/

Ma l'ordine umano è anarchico

L'ultimo libro di Aldo Masullo contiene quattro brevi saggi,

due già pubblicati in altri volumi, due inediti, che

compongono e propongono, nell'insieme, un'acuta riflessione

su Giordano Bruno, maestro d'anarchia (Saletta dell'Uva,

Caserta, 2016, pp. 118, € 10,00).

Vive un XVI «secolo confusissimo», Bruno - come

spiega bene Masullo - d'enormi sconvolgimenti: la scoperta dell'America,

la conseguente rivoluzione dei prezzi in Europa, la riforma

protestante, la formazione delle monarchie nazionali sulle ceneri

del dissolto regime feudale, l'imporsi di spiazzanti scoperte

scientifiche, che inaugurano peraltro un nuovo metodo e una

nuova logica, sperimentale, nel fare ricerca.

Vive un XVI «secolo confusissimo», Bruno - come

spiega bene Masullo - d'enormi sconvolgimenti: la scoperta dell'America,

la conseguente rivoluzione dei prezzi in Europa, la riforma

protestante, la formazione delle monarchie nazionali sulle ceneri

del dissolto regime feudale, l'imporsi di spiazzanti scoperte

scientifiche, che inaugurano peraltro un nuovo metodo e una

nuova logica, sperimentale, nel fare ricerca.

È un tempo di crisi che produce sopraffazione e violenza,

denuncia Bruno in diverse sue opere (nel suo Spaccio della

bestia trionfante, nella Cena delle ceneri, ne L'asino

cillenico, etc.), dove critica aspramente la forzata sottomissione

dei selvaggi d'America ai ‘civilizzati' conquistatori

europei e i cruenti e sanguinari contrasti confessionali in

ragione della difesa o della messa in discussione del monopolio

del cristianesimo da parte della chiesa cattolica. Ma nel suo

“mondo rinversato”, nella società del suo

tempo che gli pare abbia rovesciato i veri e buoni valori, Bruno

scorge segni e movimenti d'idee moderne e profetiche d'un possibile

cambiamento e organicamente vi si inserisce, come acutamente

documenta Masullo nel suo libro, facendosi interprete e promotore

della pace come ideale assoluto, della ragione come guida sicura,

delle leggi come strumenti atti a rendere possibile “la

pacifica convivenza e la libertà del comunicare”;

leggi che devono essere basate, ovunque, sulla salvaguardia

imprescindibile e obbligatoria di quei ‘diritti universali'

che sostanziano e caratterizzano gli uomini prima delle loro

etnie, storie, culture. Lucidamente consapevole che, dopo la

conquista dell'America, l' Europa s'apprestava a dar vita ad

un dominio coloniale vasto e duraturo che avrebbe creato sfruttamento

e disuguaglianze tra gli uomini, Bruno, difensore dei diritti

naturali di ogni uomo, che devono essere preservati e rispettati

in qualsivoglia condizione storico-sociale, ci appare, come

fa notare giustamente Masullo, “nel suo tempo, un compagno

del nostro tempo”, del nostro presente, nel quale

aleggiano diffidenze e intolleranze verso le ‘diversità',

che sempre più spesso diventano vero e proprio razzismo.

Ma ancor di più, Masullo - filosofo di vaglia, autore

di importanti saggi, intellettuale meridionale da sempre partecipe

nella vita politica e pubblica - con un'avvincente disamina

della vicenda di Bruno, filosofo di Nola, che fu vittima, come

è noto, dell'opprimente e terribile Inquisizione, rintraccia

nei nuclei principali della sua filosofia, cioè “l'idea

cosmologica e il principio etico” i motivi fondanti “della

modernità politica e della forma democratica dell'ordine

civile”.

“La filosofia di Bruno” afferma Masullo “secondo

cui ogni luogo dell'infinito universo è centro, e ogni

uomo, in quanto vita di ragione, dunque libero, ha pari dignità

con ogni altro, è la base speculativa dell'idea politica

della democrazia”.

“Per lui” continua Masullo “ogni individuo

umano, in quanto centro irriducibile tra infiniti centri irriducibili,

con cui non può non essere sempre aperto a comunicare,

è portatore di responsabilità piena. Ma proprio

perciò nessun capo è assoluto. L'ordine umano

è anarchico”.

Silvestro Livolsi

Antifascismo/

Gli Arditi del Popolo della “ribelle irriducibile Civitavecchia”

“La lotta antifascista a Civitavecchia [...] Molti

lavoratori edotti del fatto si recavano dinanzi la sede del

fascio protestando e chiedendo la liberazione del loro compagno.

Ne nacque un corpo a corpo violento con scambio di bastonate

e revolverate e lo scoppio di una bomba che frantumava i vetri

del locale fascista”. («Umanità Nova»,

14 ottobre 1922).

Contrastare

le squadre di Mussolini, fin da subito e manu militari, erano

gli intenti generosi di quel movimento che aveva ereditato,

certo in forma spuria, il cameratismo di trincea. Nell'arditismo

popolare si era in parte ricomposta la frattura della guerra

con la convergenza strategica nelle formazioni militarizzate

sia di ex interventisti divenuti anti-mussoliniani, sia di antimilitaristi

libertari e anarchici. Contrastare

le squadre di Mussolini, fin da subito e manu militari, erano

gli intenti generosi di quel movimento che aveva ereditato,

certo in forma spuria, il cameratismo di trincea. Nell'arditismo

popolare si era in parte ricomposta la frattura della guerra

con la convergenza strategica nelle formazioni militarizzate

sia di ex interventisti divenuti anti-mussoliniani, sia di antimilitaristi

libertari e anarchici.

A Civitavecchia oltre seicento Arditi del popolo (portuali,

cementieri, ferrovieri, operai e artigiani di varie tendenze

politiche e ideali) opposero in armi strenua resistenza fino

al terribile ottobre 1922. Il “fascio spezzato”

(scure che frantuma il simbolo littorio) era ricamato sulle

bandiere di quei primi combattenti proletari, in contrapposizione

al tricolore nazionale sempre usato dagli squadristi.

Lo Stato, la guerra, il lavoro industriale e la Nazione: il

sistema valoriale del Novecento ha racchiuso tutto il suo potenziale

totalitario e tossico in questi poli ideologici. Il nazionalismo,

fenomeno strutturale, profondo e di lunga durata nelle società

occidentali, ha via via riformulato e aggiornato le proprie

prassi superando le apparenti sconfitte e marcando impensate

continuità perfino nelle cesure più decisive dell'ultimo

secolo. Così le declinazioni istituzionali e, appunto,

la dimensione “nazionale” hanno pervaso ogni possibile

rappresentazione sovversiva e antifascista. Così l'opposizione

armata al primo fascismo in Italia è stata, e per troppo

tempo, una pagina volutamente dimenticata in quanto non conforme,

episodio rimosso della storia proletaria e internazionalista.

Questo libro (Enrico Ciancarini, il fascio spezzato. Gli

arditi del popolo nella “ribelle irriducibile Civitavecchia”.

19 maggio 1921 – 28 ottobre 1922, Red Star Press,

Roma, 2016, pp. 172, € 15,00) ci espone, in forma di incalzanti

cronache quotidiane e con ritmi narrativi da fiction,

diciassette mesi di guerra civile nella città portuale

laziale – durante il cosiddetto “Biennio nero”

– in uno dei luoghi mitici dell'arditismo popolare, insieme

a Parma, Bari, Sarzana.

L'autore Enrico Ciancarini (classe 1965), presidente della Società

storica civitavecchiese, serio e affermato studioso, prolifico

storico locale (nell'accezione nobile e antica del termine),

confida ai lettori: “fino al 1997 non sapevo nulla degli

arditi del popolo e della loro attiva presenza a Civitavecchia,

la mia città natale” (p. 27). L'affermazione, onesta,

è l'ennesima riprova di come certe vicende salienti novecentesche,

e quelle in particolare dell'antifascismo, siano state trasmesse

e trattate solo superficialmente nei vari passaggi generazionali.

Nel secondo dopoguerra i partiti, fattisi imprenditori politici

della memoria, hanno di fatto prestabilito metodi e “luoghi”

deputati alla ricerca contemporaneistica, hanno a lungo e con

protervia presidiato le scienze storiche (con somma ignoranza

e autoreferenzialità), quasi paventassero imminenti invasioni

di alieni.

A tale proposito il racconto di come sia nata l'idea di questa

pubblicazione è chiarificatore, avvincente al pari del

contenuto vero e proprio del volume. In assenza dunque di un'affidabile

e consolidata storiografia locale su un tema così peculiare,

l'autore ha tratto ispirazione dai lavori di due precursori:

Marco Rossi e Eros Francescangeli, quest'ultimo fra l'altro

autore di una suggestiva prefazione a questo stesso volume.

L'interessamento in ambito locale per i risultati delle prime

ricerche effettuate dallo stesso Ciancarini ha portato, nel

2013, all'intitolazione di una strada agli Arditi del popolo

proprio nel centro storico di Civitavecchia; tappa intermedia

verso una definitiva ricostruzione di una bella memoria popolare.

Lo studio – che purtroppo non si avvale di note a piè

di pagina – è basato su due formidabili tipologie

di fonti: le carte di polizia e le cronache del quotidiano anarchico

«Umanità Nova» (redatte da un puntuale e

misconosciuto corrispondente, Augusto Milo, a cui l'autore rende

giustamente onore e merito). L'incrocio intelligente di informazioni

siffatte, provenienti da attori protagonisti che hanno avuto

ruoli opposti sullo scenario dell'allora incipiente guerriglia

sociale, ci fornisce una narrazione leggendaria e verosimile

al tempo stesso di quei fatti. Sconfitto l'arditismo popolare,

nei decenni successivi il regime mussoliniano esaltò

le imprese del primo squadrismo fascista dopo che i tribunali

avevano fatto largo uso della vendetta politica per saldare

i conti sociali rimasti aperti. Nel secondo dopoguerra poi la

memoria di quell'antifascismo armato rimase invece vittima del

revisionismo storiografico di destra e di sinistra, di un uso

pubblico della storia unicamente finalizzato al meschino agone

partitico.

Le ombre di tanti sovversivi dimenticati, persi nei gorghi della

guerra civile, rivivono oggi anche grazie a questo studio, bello

e “ardito”, di Enrico Ciancarini.

Giorgio Sacchetti

Mille pagine/

Vent'anni di controcultura

Dopo aver raccolto e conservato per oltre cinquant'anni il

materiale documentario – e dopo aver invitato un'ampia

gamma di testimoni a dire la loro –, Ignazio Maria Gallino,

nella doppia veste di autore e di editore, pubblica un'opera

monumentale dedicata al periodo 1965-1985 Vent'anni di controcultura

(Milano, 2016, pp. 908, € 180,00). Si tratta di mille pagine

che – scevre da interpretazioni – rendono giustizia

ai tanti protagonisti dell'unico momento del secondo Novecento

in cui la cultura vigente – nel suo senso più ampio,

comprensivo degli stili di vita, del sapere, della manutenzione

dei corpi e delle loro relazioni, degli oggetti d'uso e dei

segni che caratterizzavano gli ambienti stessi – è

stata sottoposta ad una critica radicale.

Due i punti delicati sui quali Gallino ha dovuto effettuare

le sue scelte: la periodizzazione e la categorizzazione del

punto di vista da cui guardare gli eventi. Per quel che concerne

il primo problema, va detto che da qualche parte occorreva pur

cominciare – e poi finire; è ovvio che la matrice

di certi comportamenti vada ricercata ancora prima – si

pensi alla “gioventù bruciata” degli anni

Cinquanta, al rock, ai “giovani al doppio gin”,

ai bluson noir, alla “nouvelle vague” ed all'evoluzione

dei costumi sessuali postbellici -, ma è altrettanto

ovvio che, nel proprio lavoro, uno storico deve pur porre delimitazioni.

Forse, nel volume, una premessa in tal senso non sarebbe stata

inutile.

Per quel che concerne l'uso del termine “controcultura”,

anche qui, si tratta di capirsi. Da un lato, resta il fatto

che la categorizzazione è già stata utilizzata

in ambito di storiografia – per esempio da Pablo Echaurren

e da Claudia Salaris – e, dall'altro, resta l'ampiezza

della sua designazione – la cultura intesa come l'insieme

delle pratiche con cui gli esseri umani risolvono i propri problemi.

Che da ciò rimanga fuori gran parte dell'ambito multiforme

e ricchissimo delle arti – fatto comunque da considerare

– è la conseguenza di una scelta metodologica e,

come tale, comprensibile.

Va da sé che a quei mutamenti abbiano contribuito non

poco le avanguardie artistiche – letterarie, pittoriche,

plastiche, musicali, cinematografiche, senza dimenticare il

design -, ma va anche da sé che se quelle evoluzioni

hanno potuto usufruire di fior di storiografia (e anche di fior

di autorappresentazioni), non è il caso di quanto raccontato

dalla miriade preziosa dei documenti raccolti da Gallino –

mai cementati così per qualità e per quantità.

Oltre al sottoscritto, al volume hanno contribuito Alessandro

Bertante, Italo Bertolasi, “Bifo”, Riccardo Bertoncelli,

Guido Blumir, Franco Bolelli, Antonio Caronia, Gianni De Martino,

Beppe De Sarlo, Pablo Echaurren, Matteo Guarnaccia, Gigi Marinoni,

Giancarlo Mattia, Lea Meandri, Gianni Milano, Primo Moroni,

Andrea Pasquino, Marco Philopat, Giorgio Pisani, Fernanda Pivano,

Franco Quadri, Angelo Quattrocchi, Lidia Ravera, Edoardo Re,

Marisa Rusconi, Franco Schirone, Andrea Sciarné, Clara

Sestilli, Gianni E. Simonetti, Vincenzo Sparagna, Myriam Sumbulovich

e Andrea Valcarenghi.

Felice Accame

“A”/

Noi della redazione diamo i numeri

Da

molti anni abbiamo un sito – arivista.org –

giudicato con forte polarità. Molti lo ritengono

statico, noioso, per niente interattivo, a volte difficile

da usare per gli acquisti, ecc. Altri lo giudicano chiaro,

ne apprezzano l'an-archivio e la doppia possibilità

di scaricare gratis qualsiasi numero di “A”

e di poter fare ricerche per nomi all'interno di tutti

i 414 numeri finora usciti. Preannunciamo qualche simpatica

novità e miglioramento, alla quale stiamo lavorando.

Dal punto di vista della fruizione, gli “accessi

unici” al nostro sito (cioè le visits)

negli ultimi 12 mesi sono passati da 25.000 a 40.000 al

mese. Significa che sono quasi raddoppiate le persone

che raggiungono il nostro sito, vi entrano e leggono almeno

qualcosa: da 1.000 a 1.300 accessi medi al giorno, con

punte di 2.000. Si tratta di persone tra loro, nel corso

di una giornata, diverse.

Abbiamo dato un'occhiata – per curiosità

– ai dati Audiweb relativi a periodici ben più

noti di noi, carichi di pubblicità (che noi non

ospitiamo) e di finanziamenti o comunque agevolazioni

pubbliche (di cui noi non godiamo), e li abbiamo visti

più “avanti” di noi, ma non in maniera

così significativa.

Un altro indice di miglioramento lo abbiamo riscontrato

nel numero degli abbonati cartacei e delle copie spedite

agli individui, collettivi, centri sociali, gruppi anarchici

diffusori, botteghe del commercio equo e solidale. Niente

di travolgente, ma “A” negli ultimi mesi ha

cominciato a crescere.

Diamo qui qualche ulteriore numero, per chiarire le nostre

“dimensioni”. Mensilmente stampiamo da 4.300

a 4.500 copie, due terzi delle quali consideriamo vendute

(il calcolo è necessariamente presuntivo, perché

gran parte dei diffusori non ci segnala il dettaglio delle

vendite). Gli abbonati si avvicinano al migliaio, tra

italiani ed esteri: con una lenta tendenza all'aumento

E intanto, tornando alla rivista online, su twitter ci

seguono oltre 3.400 follower. Che crescono in continuazione.

Una pagina twitter asciutta e non invasiva, la nostra.

Secondo un nostro stile non-gridato, che è una

precisa scelta in questo mondo di superficialità,

prepotenza e scompostezza.

|

|